« Vices de forme ».

Traductions (extraits) : Marc Ulrich.

« Oui, nous ne tomberons jamais hors du monde. Nous sommes dedans une fois pour toutes. » (Tragédie Hannibal de Christian Dietrich Grabbe, 1835, cité par Freud dans Le malaise dans la culture).

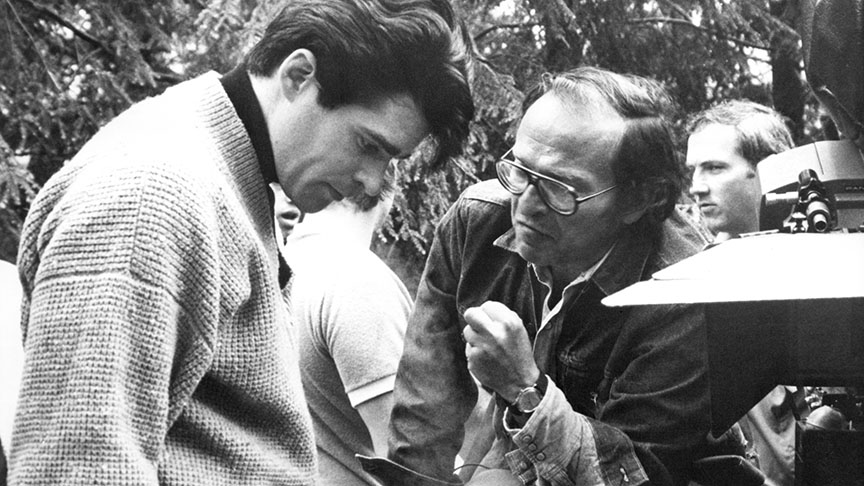

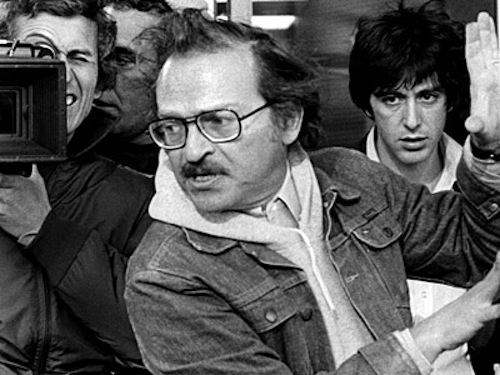

Du 23 août au 12 septembre 2007 à La Cinémathèque française se tiendra un hommage au cinéaste américain Sidney Lumet (« Sidney Lumet, Le Pouvoir et la Loi ») et en partenariat avec le Festival du Cinéma Américain de Deauville.

Cet hommage est à saluer dans la mesure où il rend compte de l’expérience artistique polyvalente d’un homme qui excelle aussi bien dans la direction d’acteurs (il a été lui-même acteur et a créé un enseignement théâtral dérivé de celui de l’Actor’s Studio) que dans une mise en scène rigoureuse et perfectionniste (il a participé aux débuts et aux succès de la Télévision dans les années 50 comme Wise, Mulligan, Frankenheimer, Ritt, Friedkin). Grâce à son exigence professionnelle, il a pu s’entourer des meilleurs scénaristes (1) (Walter Bernstein, Tennessee Williams, Frank Pierson, Paddy Chayefsky, David Mamet, Larry Cohen…), a su adapter de célèbres pièces de théâtre (Eugene O’Neill, Anton Tchekhov, Tennesse Williams…) et s’entourer des techniciens parmi les plus convoités de la profession.

Ce qui est très émouvant pour nous aujourd’hui, demeure le fait qu’il est l’un des derniers piliers du cinéma américain dans toute sa grandeur « classique » qui, paradoxalement, a poursuivi son âge d’or pourtant révolu à la fin des années 50 (2).

Ce n’est pas anodin qu’Henry Fonda soit ce personnage à l’écoute dans Douze hommes en colère dans la mesure où sa seule présence renvoie au cinéma fordien et à l’exemplarité qui se dégageait de la plupart des personnages des films de ce dernier. Avec Henry Fonda, c’est tout l’âge d’or du cinéma hollywoodien qui fait table rase, qui émet deux, trois hypothèses tout en formulant ses doutes, ses réserves et des questions. Il est à l’écoute… Et cette écoute est prophétique puisqu’elle va non seulement annoncé la grande décennie des films américains des années 70, mais sera également contemporaine et d’actualité dans la mesure où elle s’incarnera dans un cinéaste, Sidney Lumet, à la lisière du cinéma dit « classique » et celui de la « modernité ».

« Es-tu vertueux ? Attentionné ? Crois-tu en ces valeurs ? Es-tu aimé de tous ? Je l’étais aussi. T’imagines-tu que ta douleur sera moindre parce que tu as aimé la bonté ? La vérité ? » (La ligne rouge de Terrence Malick)

Parcours

Né le 25 juin 1924 à Philadelphie, il passe son enfance dans le Lower East Side de New York. Il débute sur scène aux côtés de son père à partir de 1928 sur les planches du Yiddish Art Theatre de New York, et à la radio dans The Adventures of Helen and Mary. En 1931-32, il joue dans le feuilleton The Rabbi from Brownsville de son père Baruch Lumet et, en 1935, dans The Brownsville Grandfather d’Abraham Blum.

« Mon enfance à New-York s’est déroulée pendant la Dépression. Et, comme vous le savez, être pauvre dans une grande ville revient à mener une triste et terrible existence. C’est pire que d’être pauvre à la campagne. Parce qu’il n’y a aucun havre de paix, aucun endroit où respirer, où se retrouver seul. Vous êtes cerné par la foule, dans une boîte. À plusieurs dans une boîte minuscule. Je pense que mes principaux traits de caractère viennent de là. Quand vous êtes pauvre dans une grande ville, vous vous retrouvez très rapidement conscient de la classe à laquelle vous appartenez. Vous devenez vite conscient de votre statut social. (…). Ce sentiment d’enfermement est très fort, même dans mes extérieurs new-yorkais. Je fais très peu de panoramiques. C’est pour traduire à l’image cette sorte de piège psychologique où se débattent beaucoup de mes personnages. Ce que je cherche, quand je tourne en extérieurs, c’est une métaphore ou une illustration directe de la vérité profonde de mon personnage. Quand mes extérieurs confèrent un sentiment de piège, d’enfermement, c’est presque toujours parce que c’est comme ça que je vois mes personnages. » (Sidney Lumet, cinéaste new-yorkais, à propos de Serpico).

Il obtient son premier rôle à Broadway avec Dead End de Sidney Kingsley, toujours en 1935. Par la suite, il participe à : It Can’t Happen Here de John C. Moffitt et Sinclair Lewis (1936), The Eternal Road de Franz Werfel (1937), Sunup to Sundown de Francis Faragoh (mise en scène de Joseph Losey), Schoolhouse of the Lot de Joseph A. Fields et Jerome Chodorov (1938), My Heart’s in the Highlands (3) de William Saroyan (mise en scène par Bobby Lewis du Group Theatre), Christmas Eve de Gustav Eckstein (1939), Morning Star de Sylvia Regan, George Washington Slept Here de George S. Kaufman et Moss Hart, Journey to Jerusalem de Maxwell Anderson (1940), Brooklyn, U.S.A. de John Bright et Asa Bordages (1941).

Il apparaît même aux côtés de Sylvia Sidney dans One Third Of A Nation de Dudley Murphy (1939).

« Participer au Group Theatre fut une grande expérience ; j’avais quatorze-quinze ans et je suis parti à la campagne pendant l’été 1939 avec toute la troupe pour étudier et préparer les mises en scène de la saison suivante. C’est ce qu’ils faisaient lorsqu’ils avaient gagné assez d’argent, ce qui était le cas à la suite du succès de la reprise de Awake And Sing et de la création de The Gentle People d’Irwin Shaw. Tout le monde était là (sauf Lee Strasberg qui était déjà parti) : Elia Kazan, Bobby Lewis, Stella Adler, Harold Clurman, Lee J. Cobb, Maurice Carnovsky. C’est pendant cette « école d’été » que j’ai vraiment appris le métier de comédien ; c’était incroyablement excitant pour le jeune garçon que j’étais. Ils ont commencé par exemple à répéter leur premier Tchekhov, Les Trois Sœurs, sous la direction de Harold Clurman sans finalement le monter. Stella Adler jouait Masha et Luther Adler Tcheboutykine. Je n’ai pas joué dans d’autres pièces montées par le Groupe car il n’y avait pas de rôle d’enfant à me confier ; mais je sortais avec Helen Adler, la fille de Stella, et je ne cessai d’être en contact avec eux jusqu’à mon départ à l’armée. » (Entretien avec Sidney Lumet mené par Michel Ciment, Positif, n° 251, février 1982).

À cause de ses convictions très fortement de gauche, il s’engage à 17 ans dans les « Signal Corps » où il suit un cours d’un an pour travailler au service des radars, que les Anglais venaient de développer, avant d’être envoyé sur le front de Birmanie. Il passe cinq années à l’armée.

Après la guerre, il prend la succession de Marlon Brando dans A Flag is Born, spectacle de Ben Hecht mis en scène par Luther Adler (1946). En 1947, il réagit contre la Méthode (4) (Elia Kazan, Robert Lewis et Cheryl Crawford) en fondant l’un des premiers ateliers off-Broadway, « The Actor’s Workshop », à Greenwich Village, avec une douzaine d’exclus dont Richerd Kiley, Ann Jackson, Eli Wallach et Yul Brynner. Ils y élaborent un programme d’enseignement de trois ans (5).

« N’est-ce pas à cette époque que vous avez monté un atelier d’art dramatique Irving Place ?

C’est même là que j’ai commencé à faire de la direction d’acteurs. J’étais à l’Actors Studio, et je me suis disputé avec Bobby Lewis, qui dirigeait la classe des élèves confirmés. J’ai été exclu, et je suis donc allé à Greenwich Village monter mon propre atelier. »

« Pourquoi avez-vous été exclu ?

Mon différend avec le Studio portait sur le fait que je pensais que nous étions les meilleurs acteurs réalistes du monde, mais que le réalisme n’était qu’un style parmi d’autres. Je pensais qu’au sein d’un atelier, il était très important de travailler d’autres styles de jeu, la comédie classique, Shaw, Shakespeare, Tchekhov, les auteurs grecs… Il faut s’y employer en s’organisant sérieusement, et c’est ce que nous avons fait sur une période de trois ans. C’était merveilleux. » (Projections 11, New York film-makers on film-making, Tod Lippy, 2000)

Il monte plusieurs spectacles d’avant-garde tout en travaillant à la radio et à la télévision. Parallèlement, il donne des cours à la High School For Performing Arts qui venait de créer son département théâtral. En 1948, il fait sa dernière apparition à la scène dans Seeds in the Wind d’Arhur Goodman et, en 1949, grâce à Yul Brynner qui le convainc, il entre à la CBS comme assistant réalisateur (6) avant de mettre en scène Le Bourgeois Gentilhomme de Molière.

De 1951 à 1953, il réalise environ 150 épisodes de la série télévisuelle hebdomadaire Danger (produite par Martin Ritt) et réalise 26 émissions du programme You Are There dont le principe est la reconstitution des plus grands moments de l’histoire des Etats-Unis. Il signe également plusieurs épisodes de la série I Remember Mama (Produite par Ralph Nelson).

À partir de 1953, il se spécialise dans la réalisation de dramatiques en direct, et collabore sur sept années aux programmes Playhouse 90, Kraft Television Theatre, Studio One entre autres, et pour lesquels, il tourne plus de 200 dramatiques.

« Il faut dire aussi qu’au début des années 50, pendant la chasse aux sorcières et après, la télévision était beaucoup plus engagée que le cinéma. J’ai réalisé une double émission sur Sacco et Vanzetti qui a eu beaucoup d’écho dans le pays. Et une semaine après qu’Ed Murrow eut violemment attaqué McCarthy, nous avons enchaîné avec une émission sur le repentir de Galilée dans la série You Are There (7), puis avec les procès de Salem. Tout cela bien sûr était intentionnel. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).

En 1955, il monte à la scène The Doctor ‘s Dilemma de Shaw et, en 1956, Night of the Auk d’Arch Oboler, avec Claude Rains et Christopher Plummer avant que Reginald Rose lui propose d’adapter pour l’écran Douze hommes colère en 1957 (8). Depuis, il a réalisé une quarantaine de films pour le cinéma parmi lesquels Le Gang Anderson (1971), Un après-midi de chien (1975), Network (1976), Le Prince de New York (1981) ou encore Contre Enquête (1990).

« – Vous êtes sans doute le seul réalisateur « commercial » américain qui ne soit jamais allé tourner à Hollywood, en vingt-cinq ans d’activité (9). Pourquoi ?

– Au début, c’était délibéré. Quand j’ai commencé à tourner, l’ancien système des studios existait encore. Il y avait des départements pour chaque domaine : photo, décor, montage, etc. et un chef à la tête, qui avait le droit de donner des ordres à votre directeur de la photographie, à votre décorateur, même s’il n’avait rien à voir avec le film. Et si vous faisiez quelque chose qu’il n’aimait pas, il pouvait facilement saboter votre travail. C’est pour cette raison que je me suis tenu à l’écart de cela. (…). Hollywood ressemble à ces villes du XIXème siècle, comme Bethleem en Pennsylvanie dont toute l’activité dépendait d’une aciérie qui possédait tout. Une ville où il n’y a qu’une profession conduit à des catastrophes. C’est comme les cités d’artistes, ces sociétés idéales fondées pour que l’on y crée : je trouve cela ridicule. Créer, c’est se frotter à la réalité. L’histoire de l’art, c’est l’histoire des grandes villes où l’artiste n’est pas important, où tout n’est pas organisé en fonction de lui. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).

En 2001, il crée et réalise de nombreux épisodes de la série télévisée Tribunal Central (100 Centre Street) dont le thème central est le quotidien des avocats, des juges, des accusés et des témoins de la Cour de la justice new-yorkaise.

Jugé coupable !

D’un côté, Lumet dépeint une machine en branle par l’entremise d’une unité policière, juridique, médiatique, financière et d’un autre côté, il montre, non sans romantisme et mélancolie, un individu en état de grâce, broyé ou non par cette machine, mais qui, par vocation, amour ou conviction, va vivre et incarner une contradiction avec ce qui l’environne. Lumet va non seulement partager cette expérience, souvent tirée de faits réels, mais l’incarner de manière fulgurante le temps d’un film, sachant pertinemment, et c’est là où repose son talent subtil et souvent mal compris par la critique qui veut le rattacher aux démonstrations morales exemplaires pour bonne conscience. Il communiquera cette énergie subversive par l’intermédiaire de certains de ses personnages, qu’elle soit naïve (Al Pacino et John Cazale dans Un après-midi de chien), ambiguë (Le Prince de New York), paradoxale (Peter Finch dans Network), démesurée, généreuse, mais éphémère (Jugez-moi coupable), aveugle et bornée, mais juste (Serpico, Le Verdict).

Ce qui va l’intéresser tout particulièrement, et s’affûter le long de sa carrière, c’est se servir de l’individu comme outil pour entrer dans un système, entrer dans sa psyché (The Offence, Le Prêteur sur gages, Equus) pour y déceler des symptômes sociaux et moraux où chacun puisse s’y retrouver. Lumet se sert du cinéma comme Freud se servait de la psychanalyse, c’est-à-dire fédérer les minorités sociales par les problèmes liés aux tabous, aux préjugés auxquels nous sommes malheureusement tous attachés. Lumet préconise la mise en question perpétuelle, la remise en cause et la culpabilité que ressentent souvent ses personnages qui n’est autre que le parfait alibi pour qu’ils puissent douter. Il faut douter en permanence…

« L’ennemi principal de chaque individu demeure sa propre morale, et le délivrer du jugement qu’il porte sur lui-même, du fait de ses origines de classe, serait, pour tous, un bond en avant. » (Alain Jouffroy, De l’individualisme révolutionnaire)

« Long Day’s Journey Into Night est le premier de mes films « humains », j’entends par là ceux où je ne porte pas de jugement sur mes personnages et où se retrouvent en droite ligne La Mouette, Un après-midi de chien et Le Prince de New York. Chez O’Neill, il n’y a ni bons ni méchants, chacun a ses failles. Il est le versant tragique de la douceur de Tchekhov, avec plus de psychologie mais autant de compassion. (Tennessee) Williams de son côté ne traite au fond que d’un seul sujet : la vie moderne est destructrice. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).

Jeu de rôles

« Rien n’est plus beau que la nature. Elle doit être l’objet d’une continuelle observation. Prenez pour commencer une simple petite fleur, ou bien une de ses pétales, une toile d’araignée, ou un dessin de givre sur une vitre, et essayez d’expliquer par des mots pourquoi vous aimez ces objets. L’effort que vous devrez faire vous forcera à les observer plus attentivement et plus exactement pour mieux les définir. Et ne fuyez pas la nature sous son aspect le plus noir. Cherchez-le dans les marécages, dans la vase, dans la vermine, et souvenez-vous que, derrière ces phénomènes, se cache la beauté. La beauté vraie ne craint pas d’être défigurée. Au contraire, même la défiguration ne fait souvent qu’accentuer la beauté et la mettre en relief.

Recherchez la beauté, et aussi son contraire. Apprenez à les voir, à les reconnaître et à les définir. Sans quoi votre conception de la beauté serait incomplète, artificielle et mièvrement sentimentale. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur)

Un autre aspect de son œuvre reste emblématique : le rapport interactif entre les acteurs et les personnages qu’ils doivent interpréter à tel point que tous ses films pourraient être vus comme une véritable mise en abîme complexe sur le métier d’acteur. Non pas dans une dimension propre à la vie traitée comme un rêve ou une illusion propre à la littérature européenne du 17è siècle (La littérature et le théâtre du Siècle d’Or espagnol par exemple), mais dans une perspective où l’individu, socialement et politiquement, est perçu comme un acteur face à ses responsabilités à jouer un rôle moral et social déterminant pour la société, aussi bien seul qu’en groupe. Le Crime de l’Orient Express (Murder on the Orient Express, 1974) et Piège Mortel (Deathrtap, 1982) n’ont pas d’autres raisons d’être que la dimension préfabriquée qu’ils assument pleinement et revendiquent même. Le premier (10) dans cette abondance de célébrités et le deuxième pour le caractère volontairement factice de son sujet (11).

Les deux, acteur et personnage confondus, doivent être à l’écoute. Soit celle-ci bouleverse un groupe par l’entremise d’un individu qui doute comme le démontre Henry Fonda dans Douze hommes en colère, soit celle-ci est « brouillée », mal interprétée, répétée, confuse, voire corrompue et provoque souvent la catastrophe rapprochant ses films de la tragédie.

« Le cœur de tout jeu d’acteur, c’est l’écoute. Peu importe que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télévision. En fait, l’élément fondamental, c’est se parler, s’écouter l’un l’autre, c’est au cœur du jeu d’acteur. » (Commentaire audio de Sidney Lumet sur Point Limite). (12)

Le théâtre dans son œuvre filmique est beaucoup plus qu’une simple mise en abîme (les fins respectives de The Deadly Affair et Piège Mortel). Il est très présent dans son rapport à l’unité de temps et de lieu (le huis-clos, les choix de cadrage lié à l’espace ou au personnage…), mais il est capital dans les coulisses du film qu’il tourne. En effet, Lumet organise des répétitions de deux à trois semaines avec les acteurs avant le tournage même de ses films (13).

« La première prise est toujours la meilleure, parce que c’est la plus naturelle (John Ford faisait beaucoup de répétitions avant). Et plus elle prenait du temps, meilleure elle était. J’en ai fait un point d’honneur et les acteurs m’en étaient reconnaissants » (Entretien avec John Ford réalisé par Dan Ford en 1973, bonus du DVD du Mouchard).

Le théâtre est également présent dans les thématiques scéniques qui provoquent les conflits internes et externes de ses personnages. Son œuvre pourrait aussi bien dépeindre l’idéal citoyen que l’idéal comédien et le décryptage de ses films relèverait de la pédagogie la plus utile de l’un à l’autre.

« N’ayez pas peur de vous exprimer. Ne soyez pas impressionné par les événements. C’est important, mais ça dépend de nous. Première leçon d’histoire. » (Point Limite)

Il faut voir Al Pacino dans Un après-midi de chien (14) et ses va-et-vient entre l’intimité d’un groupe qu’il séquestre dans une banque et l’extérieur de celle-ci où s’ameutent policiers, FBI, badauds et médias. Ou encore Paul Newman dans Le Verdict (1982) sur-jouant presque l’avocat alcoolique jusqu’à ce qu’il prenne conscience de la gravité clinique dans laquelle se trouve sa cliente qu’il doit défendre devant le juge et du film dans lequel il joue. Il en va de même pour Sean Connery dans The Offence (1972) ou encore Treat Williams dans Le Prince de New York (1981).

« Un jour, j’ai demandé à Penny Baker, le grand documentariste, quelle était sa méthode essentielle pour faire un documentaire. Il m’a répondu que ce qu’il y a d’essentiel ce n’est pas de diriger le film, mais de le laisser vous diriger. Ça, c’est un talent que je n’ai pas. » (Sydney Lumet, un cinéaste new-yorkais, Bonus du DVD de Serpico)

Le paradoxe le plus génial qui caractérise pour moi son œuvre, c’est d’avoir conféré au cinéma une dimension documentaire non pas à l’aide d’une caméra épileptique ou au grain d’une pellicule proche des reportages qui allaient faire fureur durant la guerre du Vietnam, mais grâce à sa connaissance précise du théâtre. Des espaces scéniques au jeu perfectionniste de ses comédiens (de la performance à l’improvisation, des acteurs aux figurants) et des adaptations théâtrales aux faits-divers.

« Je ne suis pas un reporter, dont le rôle est de recueillir des faits exacts, mais un artiste qui doit rassembler des matériaux capables de faire naître en lui des sentiments. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur)

Toute l’œuvre de Lumet découle de son expérience d’acteur et de la passion qu’il éprouve à l’égard de cette profession. S’il a traversé les trois univers artistiques que sont le théâtre, la télévision et le cinéma, avec tant d’aisance, c’est grâce à sa dévotion et sa curiosité inébranlable pour les comédiens (15). Tout son cinéma peut facilement être analysé sous ce prisme-là. Dans Making Movies qu’il a écrit (et où il parle de son métier de cinéaste) et certains de ses commentaires audio des DVD de ses films, il n’hésite pas à dire qu’il considère même la caméra comme l’un des acteurs principaux de son film.

« À mon avis, il y a deux philosophies de base, deux pièges dans lesquels tombent les réalisateurs. D’un côté, il y a la philosophie du « laissez-moi simplement montrer ce qu’il se passe, laissez-moi simplement enregistrer l’action ». À l’opposé, il y a l’école du « filmons entre ses jambes, faisons un super gros plan. » Ces deux postures sont fallacieuses, car la caméra, comme tous les éléments d’un film, doit être en relation avec ce qu’il se passe au niveau dramatique. Il faut diriger la caméra comme on dirige un acteur. » (Sidney Lumet, Making Movies)

AVERTISSEMENT :

NE PAS LIRE L’ANALYSE DES FILMS SUIVANTS SI VOUS NE LES AVEZ PAS VUS !!

L’analyse des films qui suit n’est pas exhaustive, ni même préférentielle. Les titres manquants (L’Homme à la peau de serpent, The Deadly Affair, Daniel, Dans l’ombre de Manhattan, Gloria,…) sont dus au temps limité pour voir les films et écrire dessus et à la difficulté de trouver certains films du réalisateur en France (Le Groupe, Bye Bye Braverman, La Mouette ou encore Critical Care).

« Héros sacrilèges » (The Offence, Serpico, Le Prince de New-York)

« La vie en commun des hommes n’est rendue possible que si se trouve réunie une majorité qui est plus forte que chaque individu et qui garde sa cohésion face à chaque individu. La puissance de cette communauté s’oppose maintenant en tant que « droit » à la puissance de l’individu qui est condamnée en tant que « violence brute ». Ce remplacement de la puissance de l’individu par celle de la communauté est le pas culturel décisif. Son essence consiste en ce que les membres de la communauté se limitent dans leurs possibilités de satisfaction, alors que l’individu isolé ne connaissait pas de limite de ce genre. L’exigence culturelle suivante est alors celle de la justice, c’est-à-dire l’assurance que l’ordre de droit, une fois donné, ne sera pas de nouveau battu en brèche en faveur d’un individu. En cela rien n’est décidé sur la valeur éthique d’un tel droit. La voie ultérieure du développement culturel semble tendre à ce que ce droit ne soit plus l’expression de la volonté d’une petite communauté – caste, couche de population, tribu –, se comportant à son tour envers d’autres masses de même sorte, et peut-être plus vastes, comme un individu violent. Le résultat final est censé être un droit auquel tous – ou du moins tous ceux qui sont aptes à être en communauté – ont contribué par leurs sacrifices pulsionnels, et qui ne laisse aucun d’eux – là encore avec la même exception –devenir victime de la violence brute. (…).

Il ne semble pas qu’en exerçant une quelconque influence on puisse amener l’homme à muer sa nature en celle d’un ermite, il défendra sans doute toujours sa revendication de liberté individuelle contre la volonté de la masse. Une bonne part de la lutte de l’humanité se concentre sur une seule tâche, trouver un équilibre approprié, c’est-à-dire porteur de bonheur, entre ces revendications individuelles et les revendications culturelles de la masse ; l’un des problèmes qui engagent le destin de l’humanité est de savoir si cet équilibre peut être atteint par une configuration déterminée de la culture ou si le conflit exclut toute réconciliation. » (Freud, Le malaise dans la culture)

Lumet désacralise le héros en lui conférant une dimension « réaliste » soit par une certaine ambiguïté « morale » (une décision morale liée à des prérogatives sociales contradictoires) mettant son personnage en conflit avec lui-même, soit par les moyens pour l’être comme trahir ses proches (la délation est une problématique très complexe dans ses films, de Serpico à Daniel en passant par Le Prince de New York). La notion du « héros » chez lui est donc unique et ambivalente d’autant qu’elle est intimement liée au cinéma par l’aura que ce médium leur confère.

Le protagoniste est souvent traité comme spectateur de ce qui lui arrive et doit passer d’une conception du destin à une autre qu’une remarque de fritz Lang énonce parfaitement :

« Le destin n’est pas une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Le destin est ce qu’on fait de sa vie. » (Conversation entre Fritz Lang et William Friedkin, 1975)

Le cinéma de Lumet se place entre ces deux instances. La première est donc le destin qui est prédéterminé par des événements extérieurs et la deuxième est le destin que détermine l’individu pour vivre selon ses aspirations morales et sociales, voire ses ambitions. Lumet part souvent de l’un à l’autre comme l’attestent ses personnages qui soudainement prennent conscience de leur mode de vie habituel problématique. Le cinéaste met en garde le spectateur / citoyen de ne pas sombrer dans la léthargie mentale dans laquelle il s’est embourbé et qu’il traite par la métaphore « spectaculaire » de la corruption via ses films policiers (Serpico, Le Prince de New York, Contre Enquête, Dans l’Ombre de Manhattan). La corruption est toujours présente et elle se manifeste principalement dans les lieux communs. Network (1976) ou Les Coulisses du Pouvoir (Power, 1986) ne parlent que de ça, ils démontrent tous deux comment on crée des clichés, des habitudes, des drogues afin de transformer le citoyen / consommateur en produit effectif et rentable.

« L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa propre activité inconsciente) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle par rapport à l’homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. C’est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout. » (Guy Debord, La Société du Spectacle).

« Il serait temps, je crois, que l’individu se réveille, et qu’il reprenne non seulement confiance dans sa liberté par rapport aux mots, mais qu’il défie par sa propre pensée le pouvoir, culturel et social, des mystificateurs de l’autorité culturelle. Chaque individu est détenteur d’une chance historique qu’on veut lui confisquer, en lui retirant d’abord le droit d’avoir raison à lui seul contre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se pense au-dessus de lui. C’est de cette chance individuelle, de cette brusquerie du désir, de cette pensée non garantie par l’État dont les véritables individus sont porteurs, que, parlant d’individualisme-révolutionnaire, j’ai voulu partir depuis 1965. La terreur anti-individualiste est fille de l’État, qui a ainsi trouvé une forme nouvelle d’étouffement et de répression : on veut faire payer à l’individu son crime de régicide, puis de déicide. Obéissant à un ordre « d’en haut », les savants, les linguistes, les psychanalystes, les théoriciens de gauche et les technocrates de droite ont établi une sorte de consensus, selon lequel l’individu, en tant que tel, devrait maintenant « la boucler ». (…).

Voici le Temps des INDIVIDUS. Non, ils ne seront pas tous des « révolutionnaires professionnels » : loin de là. Est-ce dommage ? Je n’en suis pas sûr. Chacun a le droit de rire, et de jouer, aussi. Mais chacun s’étant découvert, on saura enfin qui parle, et pourquoi. » (Alain Jouffroy, De l’individualisme révolutionnaire).

The Offence (1972)

« Alors, Nietzsche doit avoir raison. Citant Ainsi parlait Zarathoustra. « Dieu est mort : de Sa pitié pour l’homme, Dieu est mort. » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).

L’inspecteur Johnson (Sean Connery) voit son quotidien morbide basculé dès que la police britannique arrête le meurtrier présumé de petites filles, Kenneth Baxter (Ian Bannen), que lui et ses collègues n’ont cessé de retrouver sans pouvoir rien faire. Les frustrations éprouvées devant cette enquête vont opérer des bouleversements irréversibles pour lui dès le moment où il sera nez à nez avec le présumé coupable lors d’un interrogatoire…

Adapté de la pièce This story of yours de John Hopkins, The Offence est un film audacieux et original dans sa manière d’aborder son protagoniste. Son personnage est voué à l’échec et n’accepte pas le doute, ni l’épreuve initiatique à laquelle il est confronté, contrairement aux protagonistes tourmentés qui parsèmeront les films postérieurs de son auteur.

The Offence dépeint, avant toute chose, un personnage atypique qui échappe, dans la mesure où il les fusionne, à certains archétypes. En effet, Sean Connery incarne à la fois le rôle social et la solitude existentielle du cow boy (ici dégénéré parce que vieillissant et brimé par les situations qu’il côtoie tous les jours), mais aussi du flic vantard anglais que l’on pourrait à coup sûr croiser dans un pub et qui y déploierait sa grande gueule, infériorisant les autres pour se sentir mieux.

« Parce qu’il faut toujours qu’il ricane de quelqu’un, toujours qu’il cherche la pire faiblesse en chacun » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).

Il en résulte un personnage à la fois accessible, vulnérable, mais aussi inquiétant et imprévisible. Il échappe à tout point de vue moral et objectif qui rassurerait le spectateur. Dans le caractère diffus et flou de l’Inspecteur Johnson se trouve, d’une tout autre manière, la gestation du protagoniste du Prince de New York.

The Offence est un film sur Dieu, non pas par le prisme religieux, mais par la foi individuelle et sociale qui hante une petite bourgade par l’entremise de meurtres cruels d’enfants. Le film repose sur le doute existentiel de Dieu face à l’horreur de ces meurtres.

Tout le film baigne dans une lumière austère, grise, verdâtre que ponctuent les auréoles agressives et oppressantes des spots utilisés par le policier pour les interrogatoires. Ces spots représentent plus que la seule autorité judiciaire et institutionnelle sur un individu dans la mesure où ils ponctuent le film et hantent notre anti-héros ; ils représentent l’autorité divine, céleste. Et Sean Connery est écartelé entre ces deux instances qu’il ne peut plus incarné, dans un cas (policier) comme dans l’autre (citoyen, croyant). Dans ce que la morale (16) n’a plus lieu d’être au regard des crimes ou des faits-divers sordides qui compartimentent son quotidien et parce qu’il ne sait plus comment dépenser son énergie justicière. En effet, le coupable est flou ou absent et risque de manquer l’appel pour être le bouc émissaire de ses propres tabous, mais aussi de ses propres fantasmes.

La genèse du Prince de New York se souviendra du film. En effet, le vrai sujet du Prince de New York fut : « Quand nous essayons de tout contrôler, c’est le contraire qui arrive. Rien n’est plus comme il nous semblait. » (Sidney Lumet, Making Movies)

« Mais je suppose que c’est la vie qui l’a rendu comme ça, et qu’il n’y peut rien. Personne ne peut rien contre les choses qui adviennent dans la vie. Elles adviennent avant qu’on ait eu le temps de s’en apercevoir, et une fois qu’elles sont advenues, elles vous font faire d’autres choses jusqu’à ce qu’en fin de compte tout vienne se mettre entre vous et ce que vous voudriez être, et que vous ayez perdu à tout jamais votre être véritable. » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).

La profession de l’inspecteur Johnson implique de tout contrôler. Mais l’enquête lui échappe et à mesure que celle-ci s’effiloche, il perd le contrôle sur lui-même jusqu’à ne plus contrôler ses fantasmes. Ces derniers s’en voient même dénaturés par tout ce qu’il a pu voir au travers de son métier (images fragmentaires d’horreur compilées ponctuent le film dans un montage perturbateur faussement arbitraire proche de certains films de Resnais (17)). Et l’intérêt du film réside dans la contamination du personnage sur tout le film. Nous aussi, nous perdons petit à petit de notre morale dans la mesure où les deux grandes instances qui nous retiennent (refrénnent) sont l’autorité institutionnelle juridique, légale et Dieu. Et sans ces dernières, ce serait certainement le chaos et il n’y aurait plus de morale.

« Tu confonds ce qui est moral avec ce qui est légal » (Sidney Lumet, Family Business)

Ce chaos va s’incarner dans la dernière scène du film où Johnson va finir par torturer un présumé coupable (comme un « présumé innocent », le doute est bien préservé). La dérive humaine que représente Johnson c’est qu’il ne supporte plus le doute, il faut que tout soit clair, rangé, jugé. Il est l’un de ces jurés hargneux de Douze hommes en colère qui projette sa vie affective dépressive sur des individus en jugement qu’il ne connaît même pas et qu’il juge avec toute la haine possible entraînant l’inculpé dans une spirale juridique irrémédiable.

Même le décor professionnel du commissariat, autrement dit le lieu de travail de Johnson, s’en voit bouleversé et devient un véritable purgatoire où il est en instance de jugement. La vie de Johnson finit dans ce lieu-dit comme l’attestent les flashes back du film sur la bavure qu’il a commis en tuant cet homme, Kenneth Baxter, pour le faire parler. Le film s’arrête sur ce flash back au lieu de finir sur l’entrevue entre Johnson et le Lieutenant Cartwright (Trevor Howard) dont découle ces aveux « visuels ». Et le ralenti de l’image confirme une distorsion du temps renforçant le huis clos de la deuxième moitié du film entre Johnson et Baxter.

Pour finir, Lumet nous fait épouser subtilement le sadisme de son protagoniste sur sa victime : le faciès de ce dernier (Baxter) et les expressions volontairement exagérées (le maquillage, les angles, la lumière et le jeu de l’acteur) jouent sur le fantasme collectif et commun du spectateur vis-à-vis du délit de « sale gueule ». De plus, Lumet corrompt le point de vue « moral » de son film dans ce lynchage devenu « collectif », c’est-à-dire qu’il induit la complicité, la collaboration de son spectateur,

À la fin du film, Johnson se perd dans ses fantasmes qui le rendent extatique : baigné par une lumière chaude et douce, il se voit comme le tendre complice et partenaire d’une petite fille allongée dans un décor extérieur, forestier. Il réanime par ses fantasmes l’une des jeunes victimes. La tendresse malsaine éprouvée par Johnson pour cette petite fille est en nette opposition avec toute la lumière générale du film (18), ce qui implique un soulagement, une délivrance permise par le réalisateur pour son spectateur (19), mais pour une scène dont le sujet relève pourtant du comble de l’interdit dans ce qu’elle suggère.

« Je déteste montrer la violence. Je l’ai fait dans un ou deux films. Parce que je pense que le public participe avec moi. Je ne pouvais pas montrer dix exemples de ce que l’assassin faisait à un enfant. Ça aurait été de mauvais goût. Je m’en serais voulu de la montrer. Et en ne la montrant pas, le public, chaque membre du public pouvait penser à la chose la plus atroce selon son imagination. Par conséquent, le public entier collabore avec moi. » (Fritz Lang à propos de M. le Maudit dans Conversation entre Fritz Lang et William Friedkin, 1975).

La réussite de ce film n’a d’égal que son habile perversité. The Offence est certainement un tournant dans la carrière de Lumet vis-à-vis de ses protagonistes et de l’ambivalence complexe qui peut en émaner. Lumet, plus que jamais, pousse l’adhésion malsaine du spectateur jusque dans le sadisme de son protagoniste qui dégrade un individu en outrepassant les droits qu’il a sur lui, tant sur le plan psychologique (il l’insulte, l’infériorise) que physique (il le bat à mort). Et dans ses scandaleuses déviances sexuelles traduites sur le plan formel (images vaporeuses en contrastes avec tout le reste du film, ralenti, bonheur extatique et libérateur du protagoniste lors de son fantasme morbide et pédophile…). D’ailleurs, Lumet n’en démord pas, c’est le titre même de son film : « The offence » (délit, infraction, offense, péché), « to offend » (offenser, offusquer, choquer, heurter).

Le cinéma, selon Sacco et Vanzetti, est perçu comme des « idylles qui déforment la vérité et les réalités de la vie, qui cultivent et embellissent toutes les émotions morbides, toutes les confusions, toutes les ignorances, tous les préjugés, toutes les horreurs, et qui, volontairement et avec habileté, pervertissent les cœurs et, plus encore, les esprits » (The lettres of Sacco and Vanzetti, londres, 1929, cité dans – Jay Leyda, Kino. Histoire du cinéma russe et soviétique).

Serpico (1973)

« Je pense que nous devons d’abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit. La seule obligation que j’aie le droit d’adopter, c’est d’agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. On dit justement qu’une corporation n’a pas de conscience ; mais une corporation faite d’êtres consciencieux est une corporation douée d’une conscience. » (Henry David Thoreau, La désobéissance civile).

À New York, un Inspecteur de police, Frank Serpico (Al Pacino), intègre et idéaliste, subit quotidiennement la corruption à l’intérieur des services de police. Obsédés à arrondir leur fin de mois par le racket, les policiers corrompus se méfient de lui et craignent qu’il les trahisse alors qu’ils ne font que ralentir les enquêtes de celui-ci. Dépité par les habitudes scandaleuses de ses collègues, Serpico en réfère à ses supérieurs, mais découvre que là aussi le secteur est vérolé. Il décidera donc de faire éclater le scandale au grand jour en se confiant au New York Times.

Dès l’ouverture du film, on est surpris par l’aspect mystique du film et de son personnage. En effet, le flic modèle Frank Serpico vient de se faire descendre. Sa stature sur la civière relève du martyr christique, et le montage parallèle qui s’ensuit sur le discours à l’égard des policiers qui ont fini leur formation – dont fait parti ce même personnage dix ans plus tôt – a tout l’air d’un sermon.

« Être policier, c’est avoir foi en la loi, la faire appliquer sans enfreindre les droits, à l’égalité et à la dignité, de chaque individu.

Chaque jour, vous serez à l’épreuve : physiquement et moralement. Cela réclame intégrité, courage, honnêteté, tolérance, courtoisie, persévérance et patience. Vous voilà soldats de la guerre du crime, aptes à mettre la théorie en pratique dans la rue. » (Serpico de Sidney Lumet).

Ensuite, le cheminement initiatique de Serpico dans les forces de l’ordre et ses rencontres avec les citoyens relèverait presque de la vie du Christ. Et ses rencontres avec ses collègues policiers sont décrites de manière à ce que ces derniers ressemblent aux « mauvais » Romains du Nouveau Testament qui ne tarderont pas à vouloir sa perte. D’autant plus que ces « mauvais » policiers rencontrés contredisent le beau discours du début. En effet, au lieu de « héros », Serpico rencontre des policiers corrompus, tirs au flanc, violents, incompétents, racistes, extrémistes, zélés, conformistes ou simplement irresponsables qui violent la loi continuellement. Les symptômes criminels sont incarnés par les policiers eux-mêmes et non par les voleurs, les violeurs ou les dealers que Serpico arrête le long du film. Toute son énergie et ses investigations reviennent au point initial, c’est-à-dire à son lieu de travail, le commissariat, censé être le sacro-saint lieu des bonnes valeurs à défendre et à protéger.

« C’est surprenant. Incroyable. Mais je ressens comme un délit, d’être probe. » (Serpico de Sidney Lumet).

« S’ils (les flics) mettaient leur énergie au service de leur tâche de flic, la ville serait propre en 8 jours. Sans pègre. Si je pouvais travailler seul, ce serait la solution. Seul ! Mais pas moyen. Les autres t’englobent. (…). Ils sont pourris. Tous ! Chacun d’eux se vautre ! Il doit y avoir un moyen de nettoyer ça ! » (Serpico de Sidney Lumet).

Comme pour Douze hommes en colère ou Un après-midi de chien, Lumet développe une idée morale conceptuelle à partir de son personnage pour s’étendre et contaminer éventuellement d’autres personnages à l’image peut-être qu’il se fait du cinéma sur les spectateurs ou des arts en général. C’est un rapport pédagogue et il lui est légitime. Il traite d’ailleurs la ville de New York comme un univers kafkaïen réduisant encore plus la corpulence d’un Pacino devenu prométhéen et renforçant sa solitude.

« J’aime utiliser les décors et la mise en scène pour traduire ce qu’il se passe émotionnellement dans le film. C’était un homme seul. Et qui n’avait personne vers qui se tourner. J’ai donc laissé les rues vides. Je ne voulais pas que l’on puisse l’aider. Il était seul. » (Bonus du DVD de Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).

New York devient comme une hybridation sociale et métissée, un Titan, face auquel Serpico doit faire face et affronter. À l’image d’une petite souris dont il se sert pour trouver la drogue ou à celle biblique d’un David contre Goliath. Tout le film, malgré le mode de récit quasi picaresque (20) dans son découpage effréné qui scande la vie d’un homme comme une succession d’événements (du particulier « affectif » au général « criminel ») renvoyant également sa stature à Don Quichotte (de sa solitude à sa marginalisation).

« Je comprends votre amertume. C’est un peu se battre contre des moulins à vent. » (Serpico de Sidney Lumet).

Ce qui a sûrement fasciné Lumet pour faire ce film (21), c’est combien son protagoniste incarne ce que l’image du flic ne convie ou ne permet pas. Son rapport tendre aux animaux (il a un chien et un perroquet et travaille avec une souris pour repérer la drogue chez les dealers) contrecarre l’image virile et dure des flics, et rappellerait une comédie familiale comme Dr Dolittle de Richard Fleischer (1967). Il porte des fringues hippies et une attitude « cool », ce qui représentait à l’époque un affront vu les idéaux politiques divergents des deux. Il est éveillé, curieux et s’intéresse à tout jusqu’à même prendre des cours d’espagnol et de danse. Il a une réelle vocation, contrairement à ses collègues ; elle lui permet de rester lui-même du matin au soir sans être obliger de se dédoubler pour assumer les labeurs d’une dure journée. Et enfin, c’est un solitaire qui refuse de se cacher ou se protéger derrière la solidarité ou les liens « consanguins » entre flics qui se complaisent à truander les dealers pour arrondir leur fin de mois (« indemnités de licenciement ») comme s’ils purgeaient une peine. Sa vocation et sa dévotion vont pourtant le mener à un véritable chemin de croix.

« Tu veux être libre, sans attaches, pour continuer à te battre et à te torturer » (Serpico de Sidney Lumet).

Ce sur quoi s’insurge Lumet, avec son personnage, c’est comment le policier américain bénéficie d’une couverture sociale exempte de toute corruption qu’il va dénaturer dans la mesure où celle-ci légitimera tous les travers moraux de celui qui la revêt, lui ouvrant ainsi toute une voie criminelle. C’est pourquoi Serpico, grâce à sa réelle (et mystique) vocation depuis l’enfance, est protégé de cette « toison » policière. Sa boucle d’oreille, son chapeau, sa barbe, ses longs cheveux et tout le reste de son attirail font office de talismans pour s’en préserver, en plus de ses convictions personnelles et de sa volonté d’être proche de l’homme de la rue.

« Ce qui est passionnant chez Serpico, c’est, c’était un perturbateur depuis le début. C’était un homme toujours en révolte contre l’autorité. Et c’était fascinant de voir un personnage comme lui dans un service de police. Car la structure autoritaire y est tellement rigide et stricte et pour lui de s’intégrer en tant que policier avec son caractère rebelle, je trouvais ça fascinant. » (Bonus du DVD de Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).

La richesse narrative et critique du film est également manifeste dans ce paradoxe : plus il s’éloigne de sa famille (que l’on sent bien présente au début, et que renforce l’utilisation minimale de la musique du film composée par Mikis Theodorakis (22)), plus il se rapproche des autres, le transformant en réel ascète exempt de toute aliénation sociale possible due à la corruption (de la famille à la profession sociale).

« J’étais un individualiste et aucune organisation n’aime les individualistes. Ils ne veulent pas que tu penses pour toi. C’est comme à l’armée. Faut suivre les instructions. Ne pose pas de questions ! Et c’est très dangereux. C’est ce qu’il s’est passé en Allemagne nazie. Et beaucoup pensent que ça peut se produire ici aussi. Si les gens ne posent pas de questions et ne demandent pas justice. Ce pays ne croit même pas à la législation. J’ai peur de parler parfois et qu’ils pensent que je sois anti-américain. Pourtant j’ai servi ce pays. » (Bonus du DVD Serpico, « Entretien avec Frank Serpico »).

Avec Serpico, Lumet dégage les problématiques morales et sociales déterminant un « héros » aujourd’hui et le phénomène médiatique qu’il provoque. Sa conclusion est la suivante : on aime les héros à distance et, assurément, grâce et par l’intermédiaire des médias, mais on l’exècre quand on est à sa proximité dans la mesure où il va à l’encontre de nos intérêts et de notre confort, remettant de surcroît en cause les fondements mêmes de notre existence. Voilà ce qu’est le « héros » pour Lumet, dépoussiéré de l’hypocrisie et des « consciences maquilleuses ». La problématique de ce statut narratif et figuratif intimement lié au cinéma américain, et particulièrement au western, est ici contemporaine vis-à-vis du genre policier qui, par l’entremise du détective ou du looser, a digéré la figure anachronique, mais juste, du cow-boy. Et pour nous, aujourd’hui, reste pertinente dans la formulation de la question suivante que pose le film à toutes les sociétés occidentales dites civilisées : « Qu’est-ce un héros pris dans ces prérogatives aujourd’hui ? » Assurément et avant tout quelqu’un de mal-aimé, qui contredit et complique une organisation bureaucratique ou une collectivité sociale, et surtout qui finit seul, incompris.

« Il était une fois un Roi, qui régnait avec sagesse. Au centre du royaume, un puits, où tous venaient boire. Une nuit survint une sorcière qui empoisonna le puits. Le lendemain, tous y burent, sauf le Roi, et tous devinrent fous. Alors, ils se réunirent et dirent : « Débarrassons-nous du Roi, car notre Roi est fou. » La nuit, le Roi but de l’eau du puits. Et le lendemain, ses sujets se réjouirent car leur Roi avait retrouvé la raison. » (Serpico de Sidney Lumet)

« Expliquant pourquoi nous ne sommes pas des idéalistes, Nietzsche, dans Le Gai savoir, fait en sorte que toutes les ambiguïtés, qui pèsent sur les individus depuis la promulgation de la loi révolutionnaire, ont été levées comme des tabous :

« … pendant la plus longue période de l’humanité, il n’y a rien eu de plus terrible que de se sentir isolé. Être seul, sentir en isolé, ne pas obéir, ne pas dominer, signifier un individu, ce n’était point alors plaisir mais punition ; on était condamné à être « individu ». » » (Alain Jouffroy, De l’individualisme révolutionnaire).

« Quiconque attente à une vie d’homme, à la liberté d’un homme, à l’honneur d’un homme nous inspire un sentiment d’horreur, de tout point analogue à celui qu’éprouve le croyant qui voit profaner son idole. Une telle morale n’est donc pas simplement une discipline hygiénique ou une sage économie de l’existence ; c’est une religion dont l’homme est, à la fois, le fidèle et le Dieu. » (Émile Durkheim, L’individualisme et les intellectuels) (23).

Lumet va se servir de cette morale (héritée selon Durkheim de l’individualisme professé par Kant, Rousseau, des spiritualistes…) pour faire de Serpico un héros de fait et gagner du temps, par cette économie narrative, ramenant la figure de ce policier aussi bien à la figure du « loner » (de cow-boy incorruptible) qu’à la figure christique (sa tenue « grunge » ou « hippie » réactualise l’imaginaire vestimentaire de cette icône religieuse) pour ne s’intéresser finalement qu’à deux seules choses. La première, c’est la solitude du héros que l’on préfère admirer de loin plutôt que de s’y coller. Les héros, on l’a dit, on les préfère médiatisés que de les côtoyer dans notre intimité dans la mesure où ils menacent notre confort social et moral. La deuxième, c’est la mise en abîme de l’acteur par l’entremise du « jeu de rôles » que Serpico pratique pour mieux s’infiltrer afin d’arrêter les gros bonnets de la drogue (24). Ce qui intéresse donc Lumet, ici, c’est comment la représentation, ou ce qui relève du jeu des acteurs, va investir la réalité pour la rendre meilleure.

« Al Pacino était le meilleur choix pour interpréter Serpico. Aussi un rebelle. Il lui ressemble en plusieurs points, peut-être un peu plus beau mais très similaire. Al travaille en profondeur les personnages qu’il interprète, c’est vraiment ce qui l’intéresse, plus que le sujet du film lui-même. Il s’intéresse à la complexité du personnage, et sur ce film il a rencontré le personnage le plus complexe imaginable. » (Bonus DVD Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).

« Le véritable acteur est celui qui désire créer en lui-même une autre vie plus profonde, plus intéressante que celle qui l’entoure en réalité. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur).

Pacino va, pour Serpico, appliquer cette méthode d’investigation propre au théâtre via son personnage de policier qui se dresse contre l’appartenance affective et humaine des policiers en dehors de leur service, ce qui les exclut de toute réalité dans sa diversité sociale et morale, mais aussi de toute objectivité (le temps diégétique représente dix années de la vie de cet homme).

« À l’aide d’une dégaine à nouveau élastique, d’une mâchoire tantôt agitée (il mâche sans cesse du chewing-gum lors de son recrutement), tantôt tendue (quand il se rend compte de son impuissance devant la corruption de ses collègues), de coups de gueule qui fusent – par cinq fois – à la moindre frustration, de regards qui passent progressivement de la réprobation au découragement, d’un corps qui se déplace penché vers l’avant, écrasé par le poids d’une ordalie trop lourde à porter, de mains aux mouvements incertains qui se raccrochent aussi bien à une barbe mal taillée qu’à une longue chevelure hirsute qui ne sont là que pour dissimuler un autre trop plein de candeur obsolète, à l’aide, par ailleurs, d’un accoutrement « grunge » avant l’heure qui en fait un marginal de la contestation attardée, Pacino brosse le portrait d’un être décalé dans le temps, égaré dans l’espace, mais déterminé à imposer sa vision idéale de la police à quiconque ne la partage pas encore. » (Pacino-De Niro, Regards croisés, de Michel Cieutat et Christian Viviani, Dreamland éditeur).

Pour Un après-midi de chien (avec Pacino encore), il va l’incarner de manière fugitive (le temps diégétique est d’une journée et correspond à un hold-up) et le concentrer sur un être désespéré qui déploiera, de manière inconsciente et suicidaire, cette démarche, le transcendant et le fera quitter, un temps soit peu et de manière illusoire, sa condition sociale pathétique et misérable. Mais Lumet, grâce à Pacino dans ses deux rôles, pratiquera cet adage tiré de Stanislavski :

« Retenez bien ceci : chacun de nos actes, même les plus simples et les plus familiers de notre vie quotidienne, deviennent contraints lorsque nous devons les accomplir derrière la rampe, devant des centaines de spectateurs. C’est pourquoi il faut absolument vous rééduquer, vous réapprendre à marcher, à vous asseoir, etc., et surtout à voir les objets que vous regardez sur la scène et à entendre ce que vous écoutez. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur).

Lumet expérimente et confronte constamment le jeu d’acteur à la réalité. L’exemple le plus canonique demeure Le Prince de New York où il confronta acteurs expérimentés et non professionnels (25).

Et préservera à nouveau sa technique chère des répétitions (26) avant un tournage qu’il finira plus tôt que prévu.

« Suivant la complexité des scénarios, j’ai de deux à quatre semaines de répétitions avec eux (les comédiens). Je les rassemble et nous jouons toutes les scènes, y compris les poursuites, les bagarres. Deux ou trois jours avant le tournage, ils interprètent le film entier en continuité, comme pour la répétition d’une pièce. Pour moi, c’est vrai et cela remonte à la méthode que j’employais pour préparer mes dramatiques télévisées en direct. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).

Il conférera à nouveau d’innombrables idées de jeu renforçant la dynamique de son film en plus de son découpage, du tournage au montage (27).

« Tout ce qui se passe sur la scène doit avoir un but. Même si vous restez simplement assis, il doit y avoir une raison, un but précis, et pas seulement celui d’être en vue des spectateurs. On n’a pas le droit de rester assis sans raison sur scène. Il faut l’obtenir, et ce n’est pas facile.

(…).

Lorsque vous êtes sur la scène, vous devez toujours être en train de faire quelque chose. L’activité, le mouvement sont à la base de l’art de l’acteur. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur).

Le Prince de New York (Prince of the City, 1981)

« C’est un film sur la tromperie. Les bons se révèlent être affreux. Et certains des méchants, bons. Ceux qui sont moraux se comportent immoralement. Les immoraux avec une grande noblesse, parfois. Mes définitions du bien et du mal se sont embrouillées. Comment raconter cette histoire, sur le plan visuel ? Comment aborder ce thème sans dire : « Les gars, voilà ce qui s’est passé. » Les appareils les plus mécaniques qu’on ait utilisés étaient mes objectifs. Aucun objectif ne peut rendre ce que voit l’œil, mais les plus proches sont les 30 à 40 mm. J’ai jeté tous ces objectifs-là. Je ne voulais pas d’objectifs qui donnent une image simple. J’ai pris soit de très grands angulaires, soit des focales très longues, qui modifient les distances. Les images étaient compressées ou étalées sur un écran plus large. Il y a un plan où Treat Williams monte l’escalier du tribunal le matin où il va dénoncer ses partenaires. J’ai pris un très grand angulaire et il paraît minuscule, en montant lentement les marches. C’est très efficace, et relativement simple. Voilà ce qu’on a fait en gros. Puis, la façon d’utiliser la lumière, avec Andrzej Bartkowiak. J’ai parlé à Andrzej de faire émerger les personnes de l’arrière-plan. Au début du film, le monde extérieur est très présent. On voit tout, on ressent tout. La rue, les enseignes au néon. À la fin du film, la seule chose importante, ce sont les visages. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).

L’histoire étant complexe et impossible à résumer en deux mots, j’ai décidé de déléguer ce labeur par le résumé fort utile du film que l’on trouve dans le Dictionnaire des films écrit sous la direction de Bernard Rapp et Jean-Claude Lamy pour les éditions Larousse :

« 1971. Dany Ciello (Treat Williams) est ses collègues Levy (Jerry Orbach), Marinaro (Richard Foronjy), Mayo (Don Billett) et Bando (Kenny Marino) appartiennent à une section spéciale de la brigade des stupéfiants. Chargés d’appréhender le « gros gibier », ces « Princes de New York » opèrent selon leurs propres règles, s’aidant d’informateurs toxicomanes qu’ils approvisionnent en drogue. Fragile et vulnérable, Dany assume difficilement les contradictions et les hypocrisies de son métier. Après bien des réticences, il décide de collaborer à une commission d’enquête sur la corruption policière, à laquelle il livrera un à un tous ses camarades ».

Le Prince de New York poursuit et réactualise le sujet autour des corruptions policières de Serpico et s’amuse à inverser ce qu’une fonction revendique par sa représentation sociale et que permet l’imaginaire collectif qui s’y rattache par son éducation civique. Le héros a bien changé et est difficilement perçu comme tel. Il est ambigu, paradoxal, flou, mais les conséquences de ses actes aboutissent à la même finalité : un exil ou une solitude forcée. Le film traite de la corruption généralisée où les malfrats, flics et agents du FBI ne cessent de s’intervertir. Il en résulte deux instances critiques capitales. La première : « L’habit ne fait pas le moine », il faut donc se méfier continuellement des caractérisations sociales et des préjugés qui s’y rattachent (vis-à-vis de l’homosexualité dans Un après-midi de chien, du racisme dans Contre Enquête et de l’autorité tronquée dans Serpico par exemples) et remettre constamment en cause ce que l’on apprend ou ce que l’on a appris. La deuxième : tout le monde est emprunt de culpabilité avec laquelle il faut apprendre à vivre, et à des échelles différentes bien sûr, selon les individus (Le Crime de l’Orient Express traite également de cette culpabilité collective, mais avec détachement et dérision).

« La seule différence entre toi et un type avec un masque, c’est que toi, tu as un badge. Tu es aussi pourri que lui. » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet).

« On appartient aux gens qu’on poursuit. » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet)

Les indics de Dany Ciello sont tous des substituts fraternels et l’analogie s’étend sur tous les dépravés, drogués, ce qui lui renvoie non seulement une mauvaise image de lui-même, un policier incapable de venir en aide à son propre frère, mais aussi qui décrédibilise sa profession.

« C’est vrai, je donne de l’héroïne à mes indics. Ils n’ont personne d’autre que moi. Ils sont malades et je me sens responsable d’eux. Mais aux yeux de la loi, je leur donne de la came, comme un dealer. C’est un crime. Pourquoi vous ne m’arrêtez pas ? Parce que je vous suis aussi utile que mes indics le sont pour moi. » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet)

Treat Williams joue un policier qui flambe sa vie et dont la vocation policière retrouvée et expiatoire ne relève pas de celle qui animait Serpico, mais plutôt de quelque chose de désespéré, de suicidaire. Mais les deux personnages convergent dans le caractère mystique qui sous-tend leur délation, et remettent à jour le passage biblique peut-être le plus incompris et pourtant des plus populaires : la trahison de Judas.

« Je voulais être absous. Comment des types comme nous peuvent recevoir les sacrements ? » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet)

Il porte des micros qui lui brûlent la peau, lui font des plaies sur son corps et la lumière du film se contrastant au fur et à mesure, jusqu’à créer une sorte de « clair obscur », ne peut éviter de convier le spectateur à la combinatoire du Christ et de Judas en la personne de ce flic repenti. On oscille entre ces deux figures que l’imagerie populaire a toujours voulu opposer, pour finalement aboutir à la conclusion qu’il s’agit d’une seule et même personne.

« Ergo, la trahison de Judas n’a pas été fortuite ; elle fut un fait préfixé qui a sa place mystérieuse dans l’économie de la rédemption. (…) le Verbe, quand il s’incarna, passa de l’ubiquité à l’espace, de l’éternité à l’histoire, de la félicité illimitée au changement et à la mort ; pour correspondre à un tel sacrifice, il fallait qu’un homme, représentant tous les hommes, fît un sacrifice condigne. Judas Iscariote fut cet homme. Judas, le seul parmi les apôtres, pressentit la secrète divinité et le terrible dessein de Jésus. Le Verbe s’était abaissé à être mortel ; Judas, disciple du Verbe, pouvait s’abaisser à être délateur (la délation étant le comble de l’infamie) et à être l’hôte du feu qui ne s’éteint pas. L’ordre inférieur est un miroir de l’ordre supérieur ; les formes de la terre correspondent aux formes du ciel ; les taches de la peau sont une carte des constellations incorruptibles ; Judas reflète Jésus en quelque sorte. De là les trente deniers et le baiser ; de là la mort volontaire, pour mériter encore davantage la Réprobation. C’est ainsi que Nils Runeberg élucida l’énigme de Judas. (…).

Imputer son crime à la cupidité (comme l’on fait quelques-uns, en alléguant Jean 12 : 6) c’est se résigner au mobile le plus grossier. Nils Runeberg propose le mobile contraire : un ascétisme hyperbolique et même illimité. L’ascète avilit et mortifie sa chair pour la plus grande gloire de Dieu : Judas fit de même avec son esprit. Il renonça à l’honneur, au bien, à la paix, au royaume des cieux, comme d’autres, moins héroïquement, à la volupté. (…).

Dieu s’est fait totalement homme, mais homme jusqu’à l’infamie, homme jusqu’à la réprobation et l’abîme. Pour nous sauver, il aurait pu choisir n’importe lequel des destins qui trament le réseau perplexe de l’histoire ; il aurait pu être Alexandre ou Pythagore ou Rurik ou Jésus ; il choisit un destin infime : il fut Judas. » (Jorge Luis Borges, Fictions, « Trois versions de Judas »).

De Serpico au Prince de New York, Lumet confronte un héros à ses personnages puis un acteur à ses spectateurs, c’est pourquoi il affectionne tant les dispositifs pénaux et juridiques que sont un interrogatoire dans un commissariat (The Offence). Ou les procès qui jalonnent son oeuvre et pour lesquels il a adopté et décliné tous les points de vue possibles et imaginables (le jury, l’avocat, le juge, le témoin…). Ces dispositifs austères et institutionnels ressemblent étrangement à ceux du théâtre ou d’un spectacle qui reposerait sur une unité de temps et de lieu réduit et qui mettrait à l’épreuve le talent des deux acteurs choisis au centre d’un lieu à la fois conceptuelle ou allégorique, d’un lieu à la fois anodin et « spectaculaire ».

« On a découpé le film en trois parties. Dans le premier tiers, l’arrière-plan est plus chaud, plus éclairé que les visages. Dans le deuxième tiers, c’est équilibré. Pour le troisième tiers, seuls les visages sont éclairés, on a laissé les arrière-plans tels quels. En choisissant les lieux de tournage, les décors, on les emplissait de vie, d’activité, de néons allumés dans la rue. « Je veux plein d’enseignes au néon… » etc. Dans un bureau, des papiers partout, pourvu que ça ait l’air très actif. Au fur et à mesure, on a épuré. À la fin, on ne voit plus rien en arrière-plan. Il n’y a plus que des murs nus. Même le tribunal change. Le premier tribunal est vieillot, très décoré, tout en bois, avec plein de place pour le public, etc. Le dernier tribunal, par contre, est moderne, avec des murs nus. Il n’y a personne dans le public. Très monochrome. Tout est fait de façon très fluide, on ne s’en rend pas du tout compte. J’ai trouvé le résultat très satisfaisant, car ça donne un film très stylé, sur le plan visuel. On jurerait que c’est réel. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).

« C’est une histoire vraiment tragique. Ça commence sur des espoirs, et peu à peu, tout s’écroule autour d’eux. Tout ce qu’ils avaient envisagé part en sens inverse. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).

Serpico n’a pas vraiment d’amis, ou une poignée infime à la rigueur, mais fédère unanimement les spectateurs : on le suit en permanence, obligé d’adopter son point de vue et on ne peut que s’identifier – ego oblige – à l’affirmation constante de son individualité romantique.

Par contre, Dany Ciello, dans Le Prince de New York, pousse beaucoup plus loin les problématiques énoncées par Serpico, redéfinissant ainsi ce qu’est un « héros » dans la vie « réelle ». Il n’est plus romantique, mais pathétique et sa silhouette incertaine, voire même confuse, lui permet difficilement d’avoir une empathie possible avec son spectateur. Lumet, grâce à ce personnage atypique et inclassable, et à l’interprétation géniale et très sous-estimée de Treat Williams (28) (qui interprète parfaitement cette zone d’ombre), réussit à préserver jusqu’au bout le caractère polémique qui se rattache à l’individu complexe qu’il a dépeint jusqu’ici.

« Une des raisons pour lesquelles c’est un bon film, c’est que je n’étais jamais sûr de rien. Je me sentais ambivalent. Avec des hauts et des bas. Par exemple, quand il donne un cours, dans la dernière scène. Il ne fait pas de scandale. Il a parlé simplement et l’autre est sorti. Sa position morale. L’expression sur le visage de Treat était superbe. Ça disait tout : « Je comprends, tu as raison. » Et : « Tu as tort, tu ne comprends rien à rien, bordel ! » Les deux éléments étaient présents. Une fois le film fini, je l’ai regardé et j’ai dit : « Il est héroïque. » (…). C’est ce que j’ai fait de plus abouti. D’abord, parce que c’était exempt de jugement. Je laissais l’ambivalence : est-ce un héros ou un méchant ? C’est à vous de décider. Je n’ai pas imposé mon approbation ou désapprobation du personnage principal. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).

Lumet réussit certainement, avec Le Prince de New York, son film le plus réussi sur les questions des préoccupations personnelles et thématiques que le sujet implique. L’aspect documentaire du film permis paradoxalement par certains dispositifs théâtraux (les comédiens mêlés aux non professionnels, certaines directives de jeu et le découpage du film en actes). Le sujet de la corruption à l’intérieur des institutions mêmes qui la combattent, écrasant si possible l’individu et les convictions de celui-ci.

« Sidney nous a dit une chose, quand on s’est tous réunis, la 1re fois : « Je veux que vous soyez constamment en mouvement. Toujours actifs, en train de faire quelque chose, même de banal. » Voilà l’approche globale de Sidney. Cachons le fait qu’il s’agit d’une tragédie grecque. Inutile de les mettre en robe, tout solennels. Qu’ils soient si ancrés dans la réalité qu’on pense qu’il s’agit d’un documentaire. Mais ça n’en est pas un. » (Bob Balaban dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).

L’autre grande force de ce film baroque, mais sans ostentation, repose sur ses dialogues. Chaque dialogue est informatif et s’attaque subrepticement à l’absurdité hiérarchique qui accable des flics pourris ou repentis, et dénote du caractère impossible de prendre parti dans le débat opposant le corps juridique au corps policier. Lumet dit clairement à son spectateur : il est impossible de juger clairement. Ils ont, malheureusement, tous leurs raisons et protègent leurs intérêts, mais ont aussi leur propre morale !

À vous de juger selon ses bribes verbales toutes tirées du film :

« La loi ne connaît pas la rue »

« Vous savez pourquoi ces résultats ne sont pas des preuves admissibles (parlant d’un détecteur de mensonges). Si un type est un peu schizo et qu’il croit à ce qu’il dit, la machine n’en tient pas compte. Ou pour quelqu’un comme moi. J’aurais l’impression de mentir, même si je dis la vérité. »

« Il faut inculper, mais il y a ces lois sur la fouille, la saisie, et les écoutes. Aucune affaire n’est possible sans écoute illégale. Et on n’a pas d’inculpation sans faux témoignage commis par un flic. Que voulez-vous au juste ? Arrêter le gros dealer ? La seule façon de faire ça, c’est de lui piquer son fric. Sans quoi, il paie pour s’en tirer à bon compte. Il s’achète un prêteur sur gages, un procureur ou un juge. L’ordure de dealer est de retour dans la rue avant le flic qui l’a arrêté. La seule façon de l’arrêter, c’est de lui piquer son fric. »

« Si un homme tue une seule fois, il pensera très vite que voler n’est rien, puis il passera à la boisson, rompra le sabbat, et parviendra à l’incivilité et à la paresse. » (Thomas De Quincey cité dans Le Prince de New York).

« – Les flics ne sont pas les seuls avec un code. Les avocats et les médecins aussi.

– Oui. Aucun avocat ne risque sa vie ou son boulot pour dénoncer les escrocs de sa profession. Quel médecin a jamais dénoncé la fraude de Medicaid ? Ou les opérations inutiles ou ratées ? Ou la drogue ? Quel médecin a tout avoué ? Ciello est venu, peu importe pourquoi. Pour moi, c’est un héros, et on en est à décider de le mettre en prison ou pas. »

Les « Gardes à vue » (Le Prêteur sur gages, La Colline des hommes perdus, Le Gang Anderson, Jugez-moi coupable)

Le Prêteur sur gages (The Pawnbroker, 1964)

« Je porte le deuil de ma vie » (La Mouette d’Anton Tchekhov).

Survivant d’un camp nazi, Sol Nazerman (Rod Steiger) est prêteur sur gages dans un quartier populaire de New York. La diversité ethnique de son quartier et la bonne humeur de certains de ses habitants ne change rien au caractère aigri de cet homme enfermé dans ses souvenirs de guerre. Celle-ci l’a dépouillé de ses joies, de ses espoirs et de sa jeunesse. Arrogant, il tient sa boutique d’une main de fer avec son jeune employé, Jesus Ortiz (Jaime Sanchez) jusqu’au jour où il découvre que sa petite entreprise spécule grâce à l’argent d’une maison close.

Malgré un pathos peut-être excessif, Le Prêteur sur gages est déterminant sur la question du personnage et du lieu dans les films de Lumet. Les lieux se court-circuitent par des flash-back associatifs : le métro devient le train vers les camps de la mort et son lieu de travail, le lieu de récupération de vies brisées propre aux objets que l’on collectait des charniers de cadavres (de la dent à la chaussure). Et le personnage plaintif et perdu, entre deux temps (la Seconde Guerre Mondiale et les années 60) et deux lieux (l’Europe et les Etats-Unis), se réveille contre toute attente dès qu’il prend conscience qu’il est complice d’une société spéculant grâce à son apathie. Pour l’un (le protagoniste), on assiste lentement à son immersion dans le monde réel, et, pour l’autre (New York / Auschwitz), on assiste à une analogie audacieuse que seuls les Italiens oseront faire, pour critiquer la vie moderne qui s’industrialise sur le dos de ses citoyens, en utilisant la métaphore des camps de travail allemands sur le dos des juifs (le film Porcherie de Pasolini, en 1969, est l’exemple le plus emblématique de cette dimension critique).

« C’est ce que je voulais… être seul avec moi-même dans un autre monde où le vrai soit sans vérité et où la vie puisse se cacher d’elle-même. (…). Je me suis senti sacrément apaisé de n’être qu’un fantôme à l’intérieur d’un fantôme. (…). Qui aurait envie de voir la vie telle qu’elle est s’il pouvait faire autrement ? Trois Gorgones en une. Tu la regardes en face et tu te changes en pierre. Ou le dieu Pan. Tu le vois, tu meurs – intérieurement, je veux dire – et tu dois continuer de vivre comme un fantôme. » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).

Le protagoniste souffre d’images mentales liées à la femme qu’il aimait, à leur enfant et aux camps de concentration. Ces images surviennent et le hantent de la même manière que Sean Connery dans The Offence si ce n’est que ce dernier est réactif et offensif. Il y a quelque chose de la mythologie grecque dans ce caractère tragique ou maudit d’une folie interne qui fait réagir des individus de manière imprévisible (la folie d’Ajax, la tragédie des Atrides…). Mais Lumet en profite aussi pour aborder son film comme une plainte contemplative afin de filmer New York à sa guise avec ce personnage qui erre comme s’il était perdu dans les limbes et en instance de jugement.

Sol s’aveugle volontairement avec cette famille idéale recomposée par ses rêves. Et cet aveuglement est d’autant plus frappant que la famille idéale qu’il recrée correspond à l’imagerie publicitaire américaine de cette époque qui dénature, récupère, rentabilise et dépersonnalise notre décor social. La révélation de Sol sera proportionnelle à la violence de sa remise en question.

« La solitude est la multiplication de soi-même » (Saint-Pol-Roux)

Lumet confère à ces films quelque chose de biblique sur la question de la privation, du malheur, des tentations, du sacrifice, de la pénitence, de l’isolement, des idées de jugements. Des questions individuelles et collectives (Moïse ou Abraham et le peuple hébreu), de l’allégorie sociale et morale via la culpabilité, la rédemption…

Dans The Offence et Le Prêteur sur gages, Lumet est proche de Paul Schrader sur deux points : l’intérêt de se focaliser sur un personnage solitaire qui ne fédère pas forcément notre empathie de prime abord et l’adoption de son point de vue au fur et à mesure, aussi polémique soit-il ! La vision subjective de Sol lorsqu’un voisin noir (qui n’est autre que le double inavoué de Sol) vient régulièrement et avec gentillesse lui parler de Socrate, Baudelaire et enfin d’Herbert Spencer. On ne peut s’empêcher de plaindre cet homme, le trouver même oppressant dans la solitude « obscène » qu’il représente (Taxi Driver de Scorsese et écrit par Schrader n’est pas loin d’autant plus que des effets de style liés au cadrage ou aux travellings, et l’utilisation de la musique de Quincy Jones, font également penser au premier).

« L’une des choses magiques que peuvent faire les films : vous faire vous identifier avec une personne que vous auriez jugée être peu méritante à vous ressembler . Un psychopathe, un chauffeur, un gigolo, un revendeur de drogue, un boxeur violent,…

Si vous jouez bien avec le public, que vous racontez comme il faut votre histoire, que vous séduisez le spectateur, dès le moment où il s’identifie avec ce type de personnage, alors ce dernier est vulnérable à de nouveaux sentiments, à une nouvelle conscience, permises grâce à cette délivrance d’eux-mêmes, à partir d’un moment du film. Ce n’est pas confortable et le spectateur n’aime pas cela, c’est pourquoi il faut entrouvrir juste assez cette porte, en vue d’une possible identification réussie. Bien sûr, la plupart des films font le contraire, c’est-à-dire jamais de menace au spectateur, toujours en sécurité, même s’il s’agit d’un thriller ou d’un film d’horreur. Vous ne serez jamais vraiment affecté, vous resterez la même personne à la sortie du film. (…).

J’essaye d’appliquer ce que j’appelle une vision monoculaire lorsque l’on regarde le monde que d’un seul point de vue, et à l’exclusion des autres (points de vue), parce qu’en fin de compte, pour le public, le monde est ainsi. À un moment donné, les spectateurs vont découvrir que ceci est faux et c’est de cette manière que, subitement, ils s’y trouvent impliqués. La participation du spectateur, c’est le but de tous les conteurs d’histoires et celui cinématographique consiste également à impliquer le spectateur dans ce processus. » (Entretien avec Paul Schrader, propos recueillis par Derek Wollfenden pour Le Technicien du Film, janvier 2005, n° 551)

Pour ce qui est des acteurs, Rod Steiger est souvent statique ou très lent dans ses mouvements tandis que Jaime Sanchez court partout et ne pense pas assez vite par rapport à la vitesse de ses actions comme le confirme le hold up final duquel il est complice et qui causera sa perte. Les mouvements des deux acteurs ne cessent de se contredire, mais finalement de s’entendre. L’un donne vie à l’autre par procuration non avouée de la part de Sol. Ce rapport physique entre deux personnages rappellerait presque celui entre Pacino et Cazale dans Un après-midi de chien. Lumet en vient souvent à utiliser le jeu de l’Actor’s Studio (Rod Steiger, Marlon Brando, Al Pacino, Paul Newman…) dans cette faculté de s’extérioriser ou de tout intérioriser et de jouer sur l’écoute, mais aussi sur la complémentarité des jeux, des physiques, des âges et des origines sociales (Long Day’s Journey into Night).

« – Pourquoi le traiter de créature ? Parce qu’il est noir ?

– Non, ça m’est égal ce qu’il est. J’ignore les préférences, le sectarisme. Noirs, blancs, jaunes,

ce sont tous des…

– Des quoi ?

– Des déchets.

– Vous êtes drôlement dur. Après tout, ce sont des enfants du bon Dieu.

– Tu crois en Dieu ?

– Je ne sais pas. Mais vous croyez en Dieu. Je suis prêt à le parier.

– Je ne crois pas en Dieu, ni à l’art, ni à la science… ni aux journaux, ni à la politique, ni à la philosophie.

– Mais alors, Professeur… n’existe-t-il rien… en quoi vous croyez ?

– L’argent !

– D’accord… Alors donnez-moi des leçons d’argent. » (Le Prêteur sur gages, Sidney Lumet)

La Colline des hommes perdus (The Hill, 1965)

« La loi n’a jamais rendu les hommes plus justes d’un iota ; et, à cause du respect qu’ils lui marquent, les êtres bien disposés eux-mêmes deviennent les agents de l’injustice. Le respect indu de la loi a fréquemment ce résultat naturel qu’on voit un régiment de soldats, colonel, capitaine, caporal, simples soldats, artificiers, etc., marchant en bel ordre par monts et par vaux vers la guerre, contre leur volonté, disons même contre leur sens commun et leur conscience, ce qui complique singulièrement la marche, en vérité, et engendre des palpitations. Ils ne doutent pas que l’affaire qui les occupe soit une horreur ; ils sont tous d’une disposition paisible. Or que sont-ils devenus ? Des hommes le moins du monde ? ou des petits fortins déplaçables, des magasins d’armes au service de quelque puissant sans scrupule ? » (Henry David Thoreau, La désobéissance civile).

Des soldats anglais dans un camp disciplinaire en Libye vont subir une discipline cruelle et sadique que va exacerber malgré lui Joe Roberts (Sean Connery). Ses supérieurs Bert Wilson (Harry Andrews) et Williams (Ian Hendry) le jalousent pour avoir été au front.

Le film narre donc les rapports de force entre un prisonnier et ses supérieurs militaires dans un camp de détention militaire anglais.

La règle du jeu repose sur le combat que livre un officier dégradé (pour avoir voulu défendre sa troupe contre son supérieur sur le front) pour se défendre. Contre des militaires frustrés d’être de simples gardiens de soldats perdus et sur lesquels ils exercent un quelconque et absurde pouvoir.

La hiérarchie militaire, qui anime les gardiens de ce camp, se délecte du pouvoir absurde qui en découle : un gaspillage inutile d’énergie à éprouver des soldats « perdus » et en détention pour désertion, vente illégale, désordre, vol…

Dès le début du film, Sean Connery est isolé par la caméra, à la fois détaché du groupe de prisonniers tout en y étant intégré (comme Henry Fonda dans Douze hommes en colère).

Lumet se sert de son décor naturel où le soleil de plomb renforce les ombres d’un noir et blanc déjà contrasté et accentué par les angles de caméra choisis ou les objectifs utilisés.

L’hostilité des supérieurs militaires (Harry Andrews et Ian Hendry (29)) à l’égard de Joe Roberts va démarquer celui-ci et provoquer son individualité. Réveiller ses idées subversives sur le corps militaire qu’il considère anachronique, désuet et qui appartient au règne de la reine défunte Victoria.

Pour survivre, il faut donc renforcer son rôle (exacerber son caractère) ou jouer la comédie si l’on ne peut endosser un uniforme ne nous correspondant pas. Un militaire (Ian Bannen) le démontre bien à un prisonnier fragile qui partage la cellule de Roberts et qui va en payer le prix (de sa vie).

« – Tu ne devrais pas être ici, petit. Ni dans l’armée…. On a eu un pédé, une fois.

– Je ne suis pas un pédé !