« GRANDIS UN PEU. PERSONNE NE TIENT SES ENGAGEMENTS. C’EST PAS UNE RAISON POUR FAIRE SAUTER LA PLANÈTE. »

« M. le Président, la dévastation de l’Indochine, les morts et les souffrances innombrables, le malaise de notre propre population, tout cela est le fruit d’une politique du secret née d’une doctrine fallacieuse. Il est plus que temps d’éradiquer ce poison qui assassine notre peuple et notre pays. » (Burt Lancaster à Charles Durning dans L’Ultimatum des trois mercenaires)

L’Ultimatum des trois mercenaires est l’un de ces grands films méconnus dont l’héritage demeure pourtant, et paradoxalement, énorme : les relectures perverties du cinéma classique anticipent puis accompagnent celles d’un Brian De Palma ; la rythmique musicale du film comme celle du montage que représente l’utilisation des écrans multiples impressionna Martin Scorsese ; le casting masculin emblématique – et le contre-emploi ou la récidive de certains d’entre eux dans l’industrie cruelle de Hollywood – marqua Tarantino et sans doute Larry Cohen ; le dispositif scénique de Piège de cristal (Die Hard, 1988) de John McTiernan et du « gouffre aux chimères » que celui-ci permettait…

« En novembre 1981, Lawrence Dell (Burt Lancaster), ancien général de l’Armée de l’air des États-Unis, s’empare d’une base militaire stratégique et exerce un chantage aux missiles nucléaires. Si le président des États-Unis Dave Stevens (Charles Durning) ne révèle pas au peuple américain les véritables raisons de l’entrée en guerre au Vietnam, et si on ne verse pas une rançon à ses complices (Burt Young et Paul Winfield), tous anciens détenus, il lancera plusieurs missiles sur l’URSS. » (Sujet du film sur Wikipedia)

L’Ultimatum des trois mercenaires est la satire politique jusqu’au boutisme de l’Amérique des années 70 et comme Aldrich savait si bien le faire (avec Trop Tard pour les Héros envers l’armée ou Bande de flics envers l’institution policière). Il s’agirait presque de la version américaine de La Grande Bouffe (Marco Ferreri, 1973), mais ici les notables industriels et capitalistes, dont la voracité ne pouvait conduire qu’au suicide, sont remplacés par le complexe militaro-industriel des « grands » de ce monde. L’Ultimatum des trois mercenaires est l’un des films préférés de son auteur. Dans son traitement alarmiste des dérives possibles de la Guerre Froide, le film s’inscrit dans la lignée de Docteur Folamour (Stanley Kubrick, 1964) et Point Limite (Sidney Lumet, 1964).

Le tournage s’est déroulé en campagne bavaroise pour évoquer les paysages du Montana, mais plus précisément à Munich aux Studios Bavaria (comme les films Willy Wonka, Cabaret, L’Œuf du serpent, Fedora…) et de sa proche banlieue pour les décors en extérieur. Il s’agit d’une coproduction américaine (Lorimar) et allemande. Le titre original (« Twilight’s last gleaming… », la dernière lueur de l’aube) est un vers extrait de l’hymne américain auquel le final fait écho, avec le grincement malaisant dans sa juxtaposition contradictoire son/image de la chanson suave de Billy Preston sur la désolation visuelle d’une Amérique en proie à l’automatisation programmatique de ses meurtres.

« Dans Viper Three, le roman de Walter Wager dont le vingt-huitième film de Robert Aldrich est tiré, l’argent était l’unique motivation de ces terroristes nucléaires. Avec l’appui de Lancaster, le réalisateur parvint à convaincre Lorimar Productions de transformer le thriller en fable politique : « Une sorte de suite des Hommes du Président, comme le résumera l’acteur. » (William Bourton, Robert Aldrich, Violence et rédemption)

Aldrich plagie La Baie des cochons et la crise des missiles cubains (1), mais avec un ex-militaire déçu par l’Armée parce que sacrifié pour les intérêts douteux de ses supérieurs, mais demeurant toutefois profondément patriotique et idéaliste malgré son ressentiment l’aveuglant le plus souvent. Imaginez le mélange d’un Rambo zapatiste (Jerry Goldsmith a été aux commandes de la musique des deux films) et d’un lanceur d’alerte historique du même acabit que Daniel Ellsberg (« Pentagon Papers » (2)). Ensuite, imaginez le cirque que révèle ce « braquage » pour que rien ne bouge et que tout demeure secret, confidentiel. On est pas loin d’une version intimiste du film Un après-midi de chien (Sidney Lumet, 1975).

« (…) la vérité et l’être du pouvoir consistent en la violence et l’on ne peut pas penser le pouvoir sans son prédicat, la violence. » (Pierre Clastres, La Société contre l’Etat)

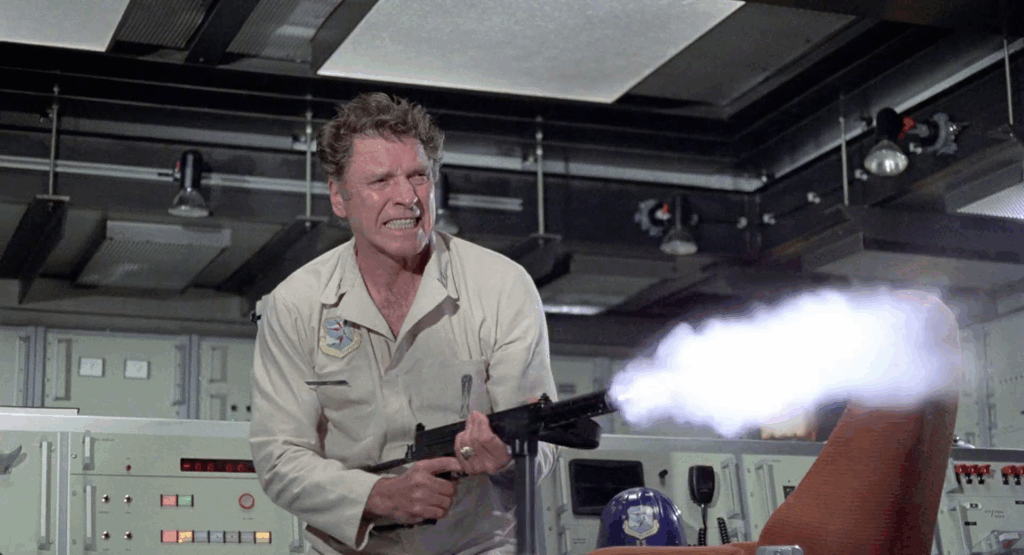

Comme dans le cinéma d’horreur, deux forces en vigueur vont venir s’opposer durant tout le film : l’Apollinien (l’ordre ou « la créature d’intellect, de sens moral et de noblesse, « la fleur même des convenances » » dixit Stephen King dans Anatomie de l’horreur) et le Dionysiaque (le désordre ou « le dieu des réjouissances et de l’assouvissement des pulsions ; le côté fêtard de la nature humaine » dixit Stephen King encore) pour aller vite. Mais le personnage de Lawrence Dell, avec la complicité de sa principale vedette (Lancaster) et de son réalisateur – tous deux partageant les mêmes inclinaisons politiques progressistes -, est précisément là pour tout pervertir (3). En effet, avec Lancaster, on comprend assez vite que son personnage est bien plus un révolutionnaire qu’un terroriste et que ses intentions sont contraires aux intérêts des administrations qui régissent le pays et qui lui ont fait bien du tord jusqu’ici (Vietnam, assassinat de Kennedy, Watergate…). Dell est un ennemi d’État qui a déclaré la guerre à des structures anonymes bien puissantes et celles-ci ne cèderont jamais.

« Les héros ont perdu leur gloire, les sages leurs disciples. Les grandes actions, s’il n’est pas de peuple assez noble pour les entendre, ne sont pas davantage qu’un coup violent sur un front sourd, et les hautes paroles, si elles ne résonnent dans des âmes hautes, sont comme une feuille morte dont le murmure s’étouffe dans la boue. Que veux-tu donc entreprendre ? » (Hölderlin, Hypérion)

Lancaster poursuit une complicité artistique unique qu’il partage avec Aldrich d’autant plus qu’elle se complexifie de film en film : Bronco Apache, Vera Cruz, Fureur Apache et enfin L’Ultimatum des trois mercenaires. Les deux hommes partagent allègrement, avec le personnage Lawrence Dell, les vues d’un homme révolutionnaire dans le détournement de sa fonction militaire qu’il a troqué pour un idéalisme politique, certes naïf, mais sincère et philanthrope. Lancaster, revenu du film noir (avec Siodmak), du western (avec Thorpe, Aldrich ou Sturges), du film carcéral (avec Dassin et Frankenheimer) et enfin du cinéma italien (Bertolucci, Visconti), nous offre ici l’un de ses meilleurs rôles avec son idéalisme enfantin, sa grandiloquence oratoire, le tout dans une rugosité et un engoncement militaires implacables et contradictoires.

« Les hommes se distinguent par ce qu’ils montrent et se ressemblent par ce qu’ils cachent. » (Paul Valéry)

« Nos responsables se distinguent par un trait qui n’est plus distinctif : ils ne disent pas ce qu’ils font et ne font pas ce qu’ils disent » (Régis Debray)

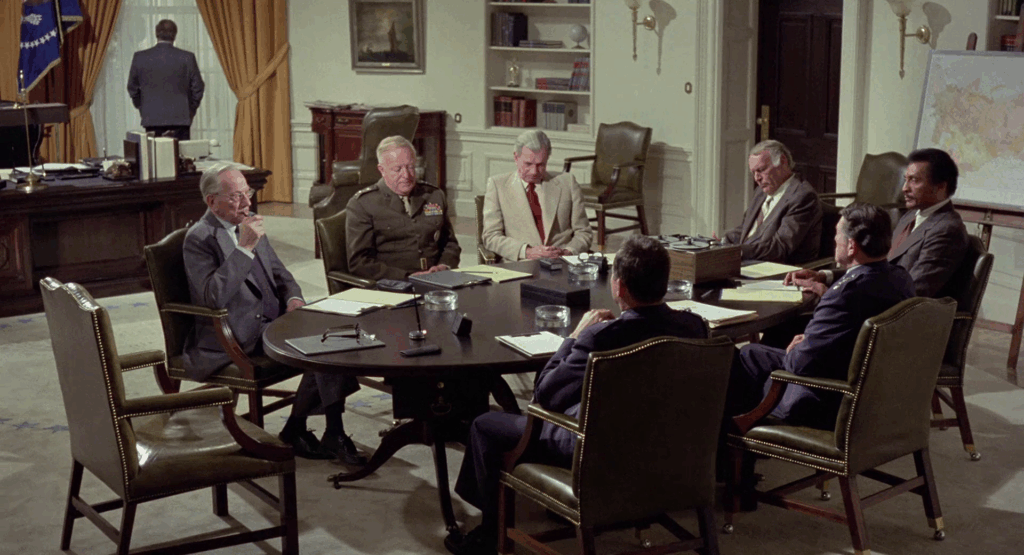

Trop de conflits d’intérêt en jeu structurent l’administration d’un président américain : « l’US Air Force et la mafia, même business ! » A tel point que même le Président devient vulnérable dès le moment où ce dernier partage les vues de Lawrence Dell à vouloir révéler des documents compromettants l’administration gouvernementale au peuple américain. Les guerres ne relèvent plus de la conquête de territoires, mais procèdent de la démonstration ostentatoire d’un Pouvoir qui, pour se maintenir, doit imposer sa « crédibilité » et épater son propre peuple comme celui des autres pays (« Depuis Hiroshima, depuis six gouvernements successifs, notre politique de sécurité nationale tint en deux mots : conflits périphériques » rétorque Joseph Cotten à Charles Durning).

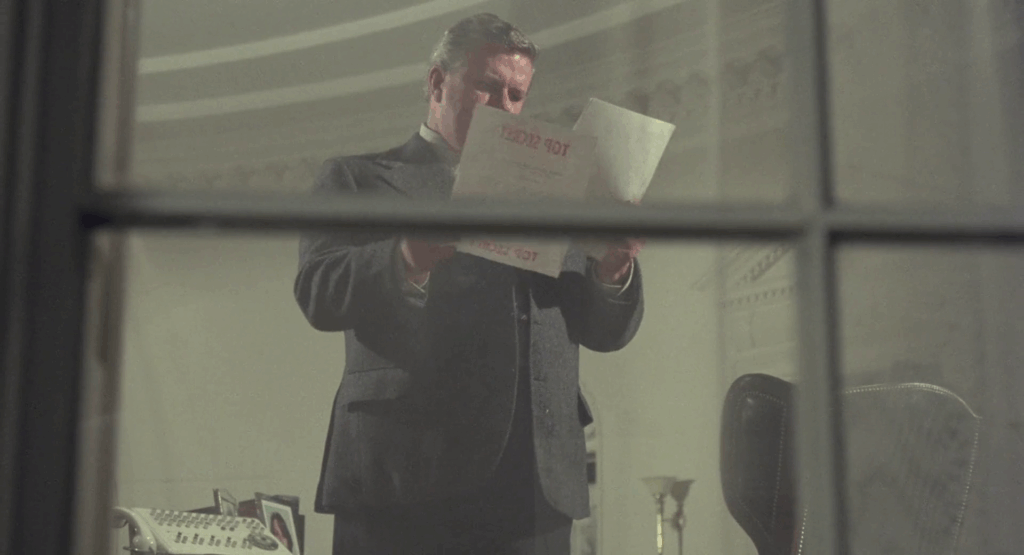

Le président américain n’est autre que le pantin idéal de cette idéologie sournoise, et il le découvre, à son corps défendant, jusqu’à devenir le double du révolutionnaire sacrifié. Lui aussi est promu à l’abattoir s’il déroge à la règle du secret reposant finalement toujours sur l’équation suivante : maintenir et préserver les uns à diriger (et s’enrichir) au détriment des autres qui, eux, sont continuellement mis en joug, tenus à l’écart et ne devant surtout pas être affranchi du « secret ». Le président des États-Unis devient lui-aussi le bouc émissaire idéal (4), « l’homme qui en savait trop », sous prétexte de déstabiliser l’ordre du monde, et quelque soit les bords d’orientation politique de son propre cabinet : « L’irruption de la vérité détruit l’harmonie sociale fondée sur le mensonge des unanimités violentes. » (René Girard, Celui par qui le scandale arrive, Entretiens avec Maria Stella Barberi)

Aldrich nous invite ainsi dans les arcanes du pouvoir et dans la logique perverse de son « bon » fonctionnement (de la théorie rhétorique à sa pratique expéditive). Et cela fait froid dans le dos.

« – (Charles Durning) Nous avons tué et mutilé plus d’un million de personnes, non pour gagner du terrain mais pour prouver qu’on est inhumains ! – (Joseph Cotten) Pas exactement, M. le Président. L’objectif était de prouver qu’on était capables de commettre des actes inhumains. – (Charles Durning) Merci Arthur, pour cette intéressante « nuance ». » (Extrait d’un dialogue du film)

L’Ultimatum des trois mercenaires, sur ce point, rejoint également la SF dystopique (le récit s’étalant sur une journée seulement se déroule en 1981 alors que le film a été réalisé et distribué en 1977) Un Bonheur insoutenable (1969) d’Ira Levin où son protagoniste découvrait qu’une minorité de programmeurs contrôlait et manipulait le monde en le droguant continuellement ou en le circonscrivant sur des îles afin de saper toute insurrection possible.

« Pamphlet d’une rare violence (sorti en France amputé de quarante-cinq minutes (5)), L’Ultimatum des trois mercenaires confronte une poignée de mercenaires ancienne manière à un système despotique et armé (le contrôle du peuple constitue le sujet de conversation principal de la Maison Blanche). A l’explosion que promettent les outlaws, s’oppose la rétention des autorités gouvernementales et surtout militaires (les premières ne sont que des pantins aux mains des secondes). Rétention de l’information, planification de la violence (froide et encadrée) et déguisement des faits, sont les nouveaux traits d’une Amérique que Peckinpah, à son tour, passe au crible dans Osterman Week-end en 1983. » (Jean-Baptiste Thoret, Le cinéma américain des années 70)

La carrière d’Aldrich dans les années 70 mérite d’être (re)découverte autant que ses classiques reconnus par lesquels celle-ci débuta (avec En Quatrième vitesse, Vera Cruz, Le Grand Couteau, Attaque, Baby Jane…). Les forces dominatrices du show business (Le Démon des femmes, Faut-il tuer Sister George ?), des fortunes des « self-made men » impassibles à toute affection filiale (Pas d’orchidées pour Miss Blandish), des institutions policières (Bande de flics), militaires (Attaque, Les Douze salopards, Trop tard pour les héros), pénitentiaires (Plein la gueule), sportives (Deux filles au tapis), gouvernementales (L’Ultimatum…) en prennent tellement pour leur grade que Robert Aldrich pourrait être comparé à un redresseur de tords, d’autant plus qu’il fut très tôt politisé jusqu’à soutenir beaucoup d’artistes qui étaient inscrits sur la liste noire d’Hollywood, relancer la carrière de John Cassavetes ou accepter un mandat à la Director’s Guild of America de 1975 à 1979, un syndicat protégeant les réalisateurs de cinéma. Son mandat fut d’ailleurs décisif pour protéger les « droits d’auteur » des réalisateurs et cela grâce à diverses garanties qu’il mit en place (6).

« Dans un monde où seul le profit compte, Aldrich soutenait toujours les artistes, à tort ou à raison. Comme c’était le mouton noir et la mauvaise graine d’une riche famille de banquiers, Bob a toujours été « en dedans » et « en dehors », ce qui le préparait bien à la place qu’il finirait par occuper : un « en dedans/en dehors » du système hollywoodien – y prenant part, et à part. » (Peter Bogdanovich en introduction de son entretien avec Robert Aldrich, Les Maîtres d’Hollywood, Tome 2)

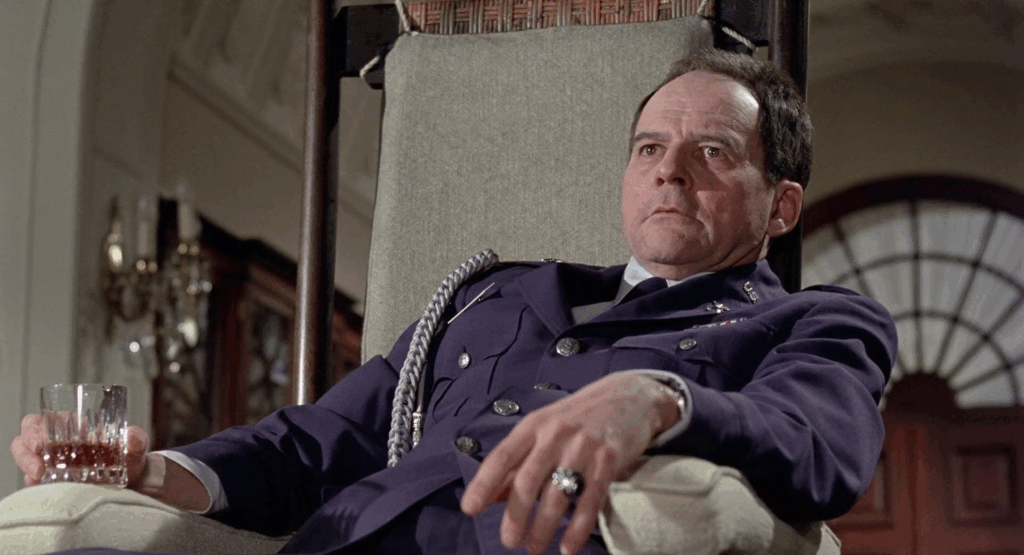

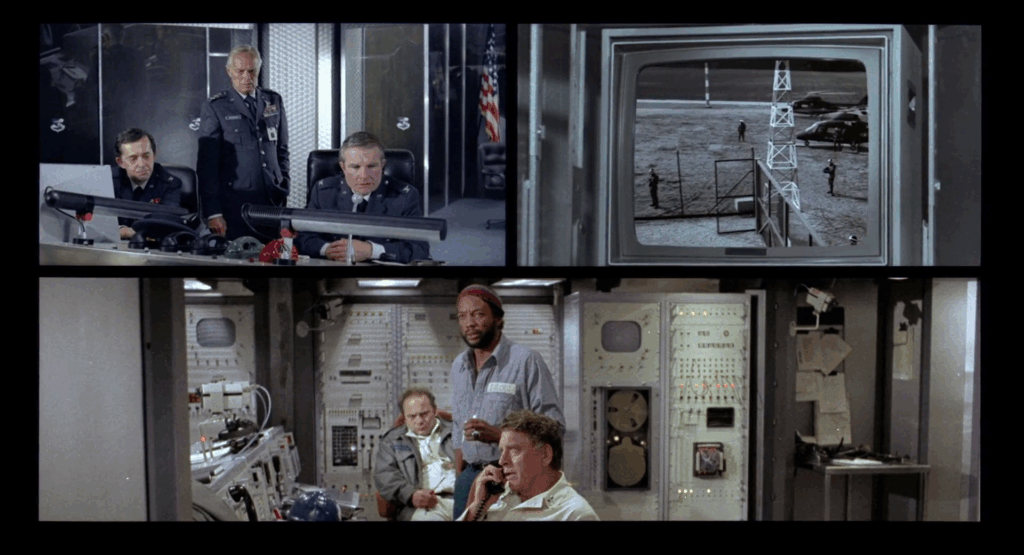

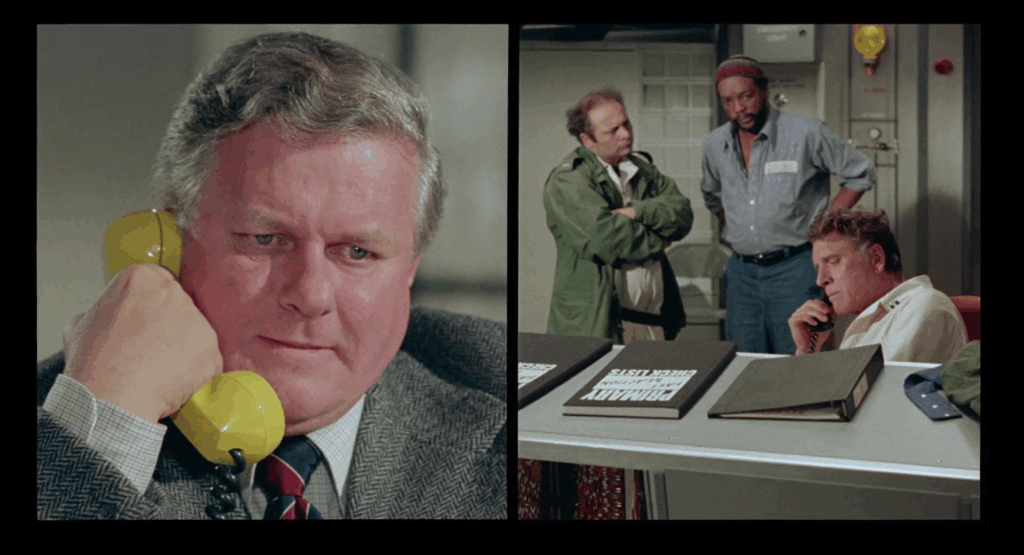

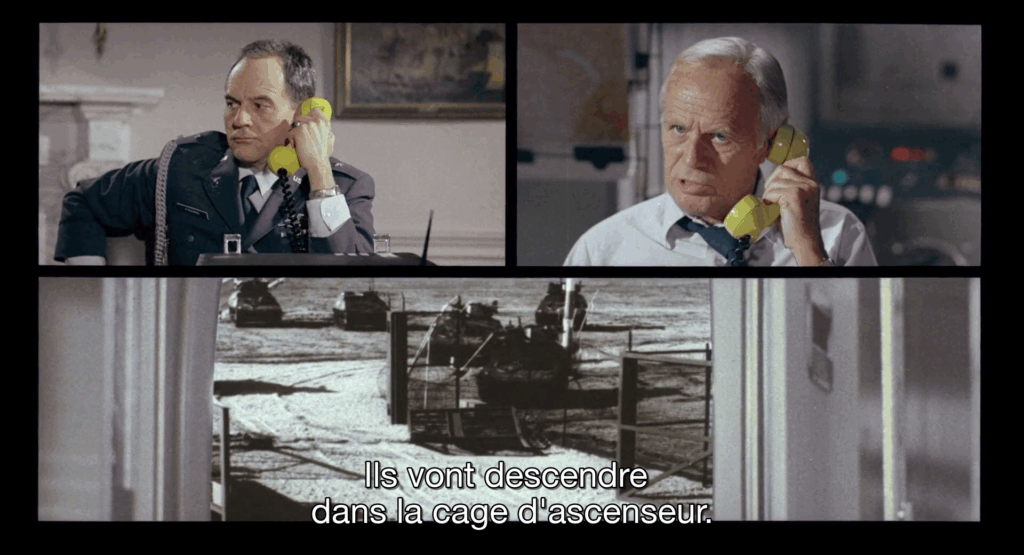

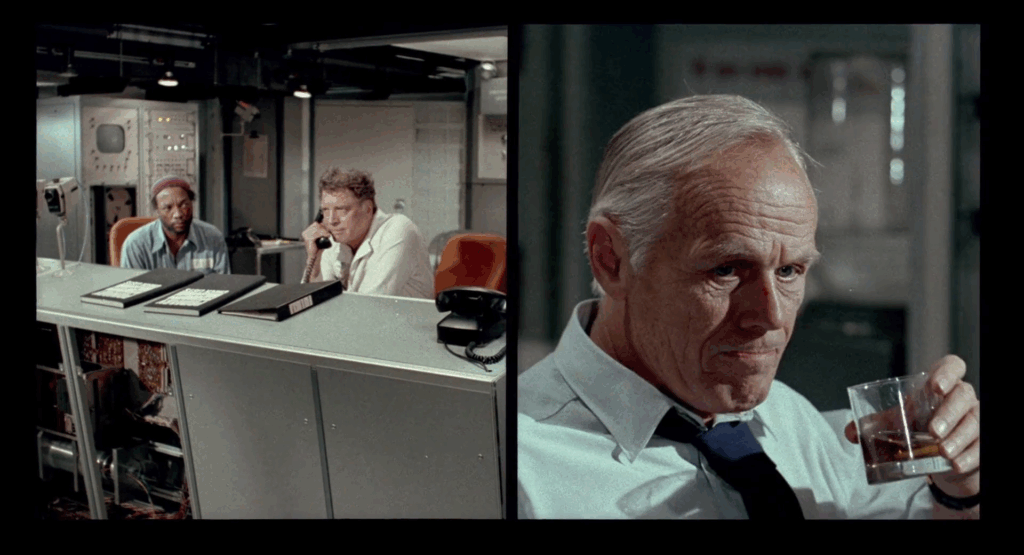

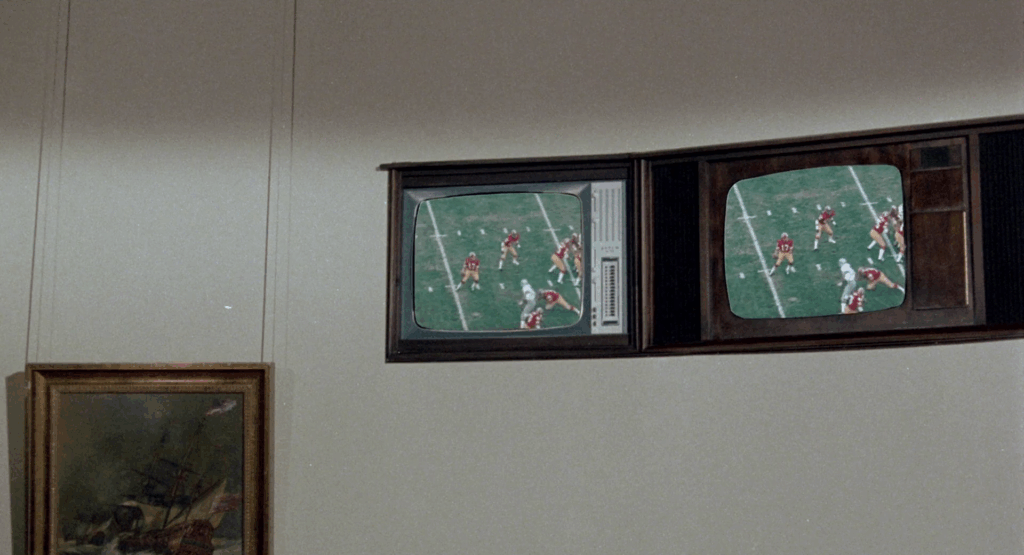

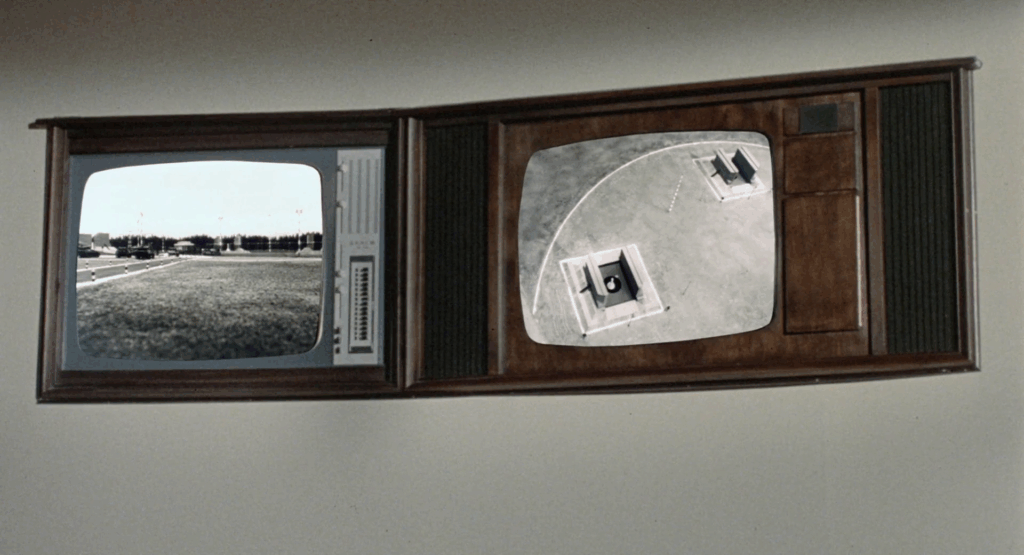

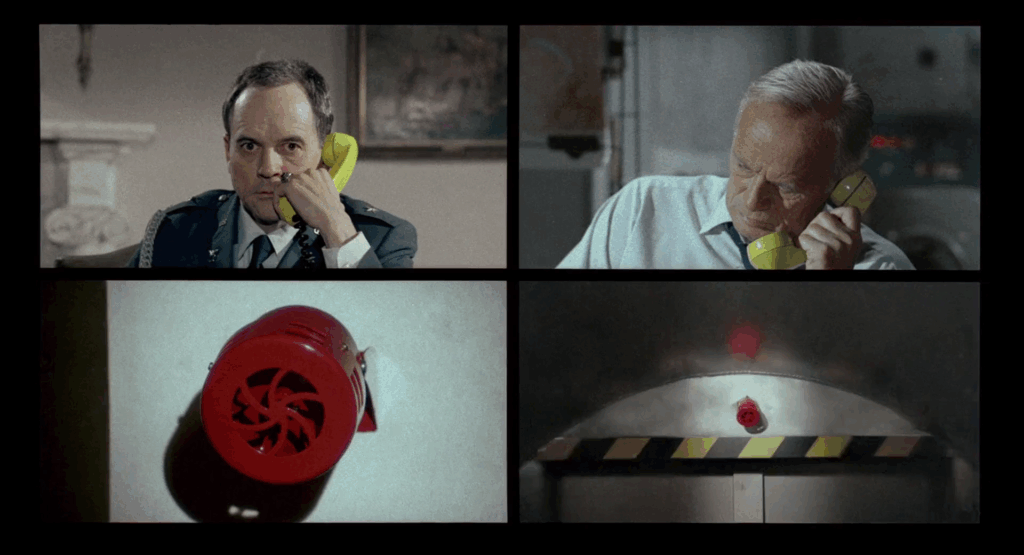

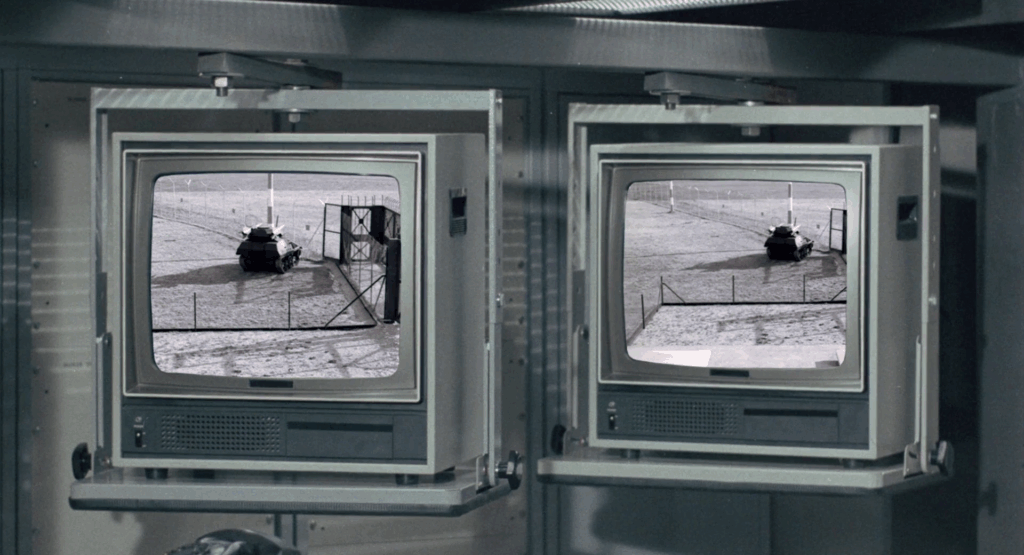

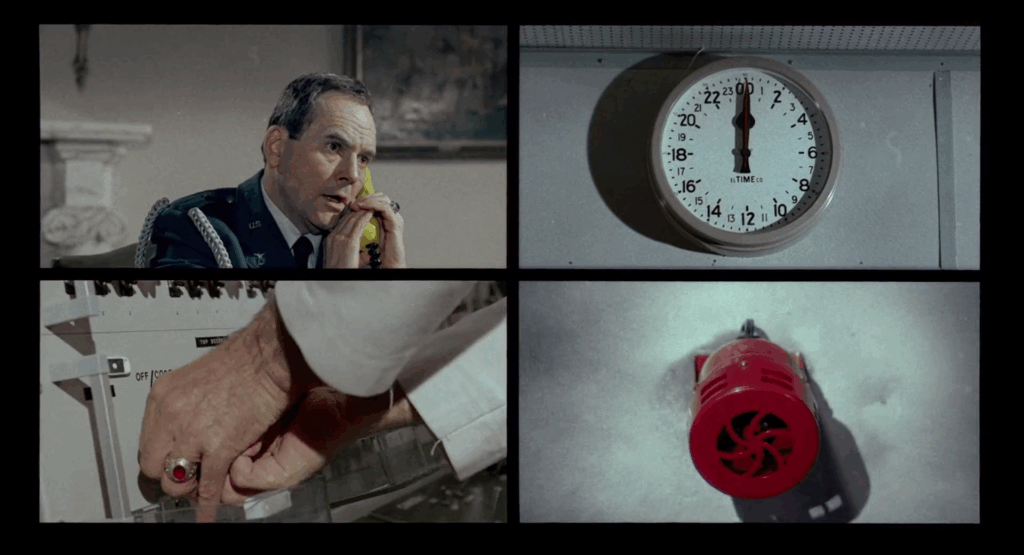

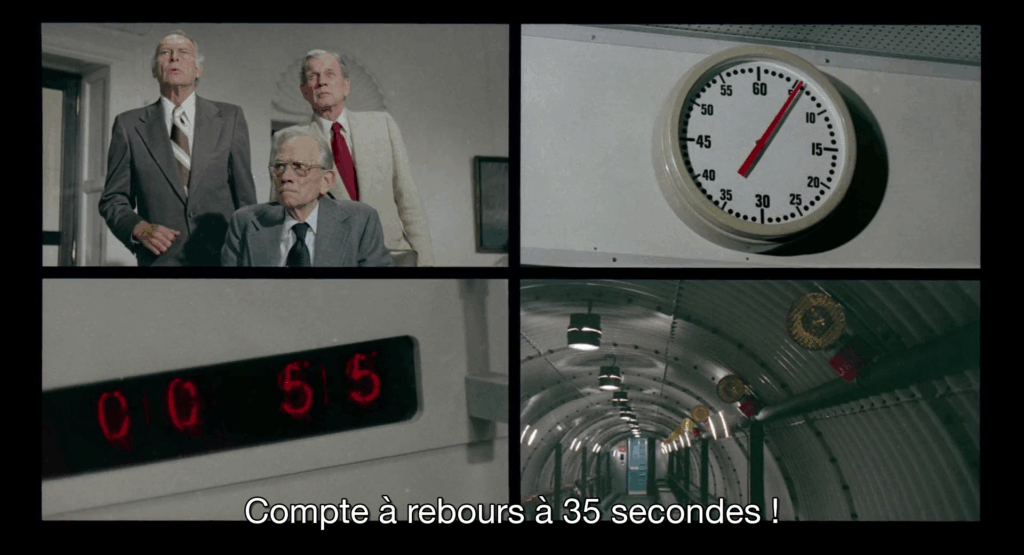

L’ironie critique qui parachève un film comme L’Ultimatum des trois mercenaires est celle consistant à représenter des hommes décisionnaires, la plupart du temps assis, qui épient le déploiement individuel et collectif dont ils ont souvent la garde et le commandement comme des enfants qui invectivent leurs petits soldats de plomb de diverses missions, des plus absurdes aux plus cruelles. Les moniteurs présents dans la plupart des décors fermés du film accentuent cette idée volontairement polémique de son auteur. Voilà le Pouvoir pour Aldrich, c’est, d’une part, d’être assis (paraphrasant pour l’occasion la célèbre formule de Montaigne : « Sur le plus haut trône du monde, on n’est jamais assis que sur son cul ») comme nous, les spectateurs du film en salle et, d’autre part, commanditer, télécommander autrui à faire ce que l’on ne veut ou ce que l’on ne peut pas faire. Pour régner, il faut être incompétent et considérer la vie d’autrui avec un certain recul et une bonne dose de cynisme, les mêmes que le personnage de militaire qu’incarne Richard Widmark, tel le plus grand enfant pervers du film. Widmark, l’acteur le plus isolé durant le tournage du film via sa « chambre forte » décisionnaire, se sert d’un bon verre de whisky devant ses moniteurs télé comme on mangerait ses pop-corn devant un écran de cinéma. La drôlerie de cette scène provient de son attitude contrariée lorsqu’il reçoit un coup de téléphone capital auquel il doit répondre, plutôt que de siroter son whisky et profiter du spectacle qu’il a en parti élaboré et mis en scène. Cette scène répond à celle, plus tôt dans le film, où Burt Lancaster admire fièrement le déploiement militaire et l’artillerie à son encontre, mais avec la satisfaction d’un spectateur devant un « bon » film qui répond à ses attentes, avec une canette de coca-cola à la main.

L’Ultimatum des trois mercenaires prolonge, dramatise, complexifie et politise ouvertement le dispositif scénique inauguré par Fenêtre sur cour (Alfred Hitchcock, 1954), en multipliant/déclinant son protagoniste assis et en en modifiant à peine son enjeu : ne surtout pas être pris dans le cadre (les filets) de l’autre (« Celui qui s’est bien caché a bien vécu », Ovide).

Le défilé de trognes et de vedettes en tous genres (Burt Lancaster, Richard Widmark, Melvyn Douglas, Joseph Cotten, Charles Durning, Charles McGraw, Paul Winfield, Burt Young, William Marshall, William Smith et Richard Jaeckel pour ne citer qu’eux) est d’autant plus jouissif qu’il « compromet » tout l’âge d’or du cinéma hollywoodien pour notre plus grand plaisir pervers, et à l’instar des films catastrophes contemporains qui les sacrifiaient cruellement le plus souvent.

« Un des enjeux des luttes politiques, à l’échelle des échanges quotidiens ou à l’échelle globale, est la capacité d’imposer des principes de vision du monde, des lunettes telles que les gens voient le monde selon certaines divisions (les jeunes et les vieux, les étrangers et les Français). En imposant ces divisions, on fait des groupes, qui se mobilisent et qui, ce faisant, peuvent parvenir à convaincre de leur existence, à faire pression et à obtenir des avantages. » (Pierre Bourdieu, Sur la télévision)

L’utilisation des écrans multiples (7) devient une arme redoutable pour créer le suspense, mais aussi pour convoquer une fenêtre plus restreinte du monde que représenterait la télévision et, par extension, les écrans de surveillance indécemment et légalement voyeuristes (8) pour contrôler et évaluer nos vies. Ces moniteurs sont donc les écrans de la véritable obscénité par excellence : « Le début de la fin de l’humanité… en noir et blanc sur vos écrans » dira Melvyn Douglas. La multiplicité de ces écrans éclatent et divisent nos certitudes tout en représentant formellement un effet de diffraction (simulant la fission atomique autrement que l’explosion thermonucléaire de En Quatrième vitesse ?) redoutable pour créer chez son spectateur le redoublement, voire la multiplication d’un sentiment de panique.

« Dans L’Ultimatum des trois mercenaires, l’utilisation du split-screen, véritable marque de fabrique du cinéma américain des années 70, livre du monde et de ses enjeux une image atomisée, illisible même. C’est la juxtaposition des écrans de contrôles, de télévision, des images retransmises par les caméras de surveillances ou de celles embarquées in vivo à bord des véhicules militaires, qui, à force, ne saisissent plus de l’homme que son double analogique, sa réplique vidéo, sa cosse [en référence au Body Snatchers de Don Siegel]. Son nom, son visage, ses empreintes, n’ont plus d’importance, on lui demande juste son code et ses mots de passe (dont l’interchangeabilité permettra au passage la prise du silo). Le pouvoir, lui, est devenu médiatique et la violence a viré au spectacle (voir cette séquence où devant un écran de télévision, un parterre de militaires assiste en direct à la prise d’otage et à l’exécution de leur président).(9) » (Jean-Baptiste Thoret, Le cinéma américain des années 70)

Aldrich, c’est le Capra dont on aurait enlevé le velours pour lui préférer sa seule rudesse à faire mal. Les films de Robert Aldrich, dernière période, grincent, rappent, crissent et chuintent. Le cadre et le décor sont des arènes et les feux lumineux de la rampe confidentielle ou publique sont des brasiers (Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, Trop Tard pour les héros, The Grissom Gang, Plein la gueule, à l’instar d’un soleil plombant dans le final anthologique de ces derniers films).

Pour finir mon analyse je ne peux m’empêcher de finir par cette citation de Abraham Polonsky, pour décrire Aldrich, qu’il confia à Bertrand Tavernier et par laquelle se concluait également l’ouvrage de William Bourton consacré à l’œuvre entière de Robert Aldrich : « Le mot [colère] est faible, une rage incroyable contre Hollywood, contre les puissances de l’argent, contre la politique américaine et contre Wall Street. Il me parla pendant des heures, monologuant contre Nixon, la guerre du Vietnam et la corruption du Parti démocrate. Il n’avait pas changé depuis l’époque où il était assistant sur Body and Soul. Il était toujours resté un homme de gauche et s’était même radicalisé, avait évolué vers l’extrême gauche. Bob Aldrich est mort en état de révolte et de colère. » (Bertrand Tavernier, Amis américains)

Derek Woolfenden, octobre 2025

NOTES :

(1) Le personnage de Richard Widmark n’est qu’un ersatz du général Curtis LeMay et le président américain qu’incarne Charles Durning est un mélange de Jimmy Carter et de JFK, entre autres.

(2) « 7000 pages émanant du Département de la Défense qu’un « bon vent » déposa à la rédaction du New York Times. La publication de morceaux choisis, en juin 1971, acheva de discréditer l’effort de guerre dans l’opinion publique américaine. On y apprenait notamment que, contrairement à ses déclarations, l’administration Johnson avait délibérément intensifié la guerre du Vietnam, en diligentant notamment des bombardements secrets sur le Laos » (William Bourton, Robert Aldrich, Violence et rédemption)

(3) Un autre point commun entre L’Ultimatum des trois mercenaires et le cinéma horrifique réside dans l’argument suivant : « des secrets qu’il vaut mieux taire et des choses qu’il vaut mieux ne pas dire » (dixit Stephen King dans Anatomie de l’horreur). On revient toujours à la boîte de Pandore…

(4) Lawrence Dell (Burt Lancaster) et Dave Stevens (Charles Durning) deviennent des bouc émissaires à l’instar de ceux historiques et emblématiques que furent Alfred Dreyfus (J’accuse d’Émile Zola), Menahem Mendel Beilis (L’Homme de Kiev de Bernard Malamud), Sacco et Vanzetti (Devant la chaise électrique de John Dos Pasos), Bernard Natan (L’Affaire Bernard Natan de Dominique Missika), « Girolimoni » (dans le film éponyme de Damiano Damiani, 1972), Georges Ibrahim Abdallah (dans le film Dans les oubliettes de la République de Pierre Carles, 2025) : « Derrière les boucs émissaires rituels, il n’y a pas que de la superstition, il y a la tendance, universelle chez les hommes, à décharger leur violence accumulée sur un substitut, sur une victime de rechange. Nous repérons tous sans aucune peine désormais ce phénomène étrange parce que les rites ne sont plus là pour le manipuler en le dissimulant. (…). Partout et toujours, lorsque les hommes ne peuvent pas ou n’osent pas s’en prendre à l’objet qui motive leur colère, ils se cherchent inconsciemment des substituts, et le plus souvent ils en trouvent. (…). Toutes les sociétés humaines sans exception ont tendance à se détraquer sous l’effet de leur violence interne. Lorsque cela se produit, elles disposent d’un moyen de rétablissement qui leur échappe à elles-mêmes et que l’anthropologie n’a jamais découvert, la convergence spontanée, mimétique de toute la communauté contre une victime unique, le « bouc émissaire » originel sur lequel toutes les haines se déchargent sans se répandre catastrophiquement aux alentours, sans détruire la communauté. » (René Girard, Celui par qui le scandale arrive, Entretiens avec Maria Stella Barberi)

(5) « La copie de Twilight’s Last Gleaming distribuée sous nos latitudes après deux ans de placard – sous le titre La Dernière Lueur du crépuscule, L’Ultimatum des trois mercenaires puis Piège pour un Président, au fil du temps et des supports – fut arbitrairement ramenée de 143 à 95 minutes. Si l’on se réfère aux commentaires de ceux qui ont pu visionner une version non mutilée, les coupes les plus regrettables concernent les scènes intimistes, au cœur de la Maison-Blanche, au fil desquelles Stevens [le président] prend peu à peu conscience de sa solitude au sommet de l’Etat, face à la duplicité du système militaro-politique. » (William Bourton, Robert Aldrich, Violence et rédemption)

(6) « Fondamentalement franc-tireur, Aldrich respectait cette qualité chez les autres. Quand John Cassavetes a scandalisé l’establishment hollywoodien en en venant aux mains avec un producteur (Stanley Kramer) parce que celui-ci avait remonté son film (Un enfant attend, 1963), Cassavetes m’a dit que la ville l’avait tacitement blacklisté : il est resté au chômage pendant presque deux ans. Que John fasse partie des jeunes acteurs et réalisateurs les plus talentueux n’a ému personne – sauf Bob Aldrich, qui a cassé ce blacklistage implicite en engageant Cassavetes pour jouer l’un de ses Douze Salopards. C’était un petit rôle à l’origine, mais Aldrich a encouragé Cassavetes à lui donner plus d’importance pour en faire un des personnages principaux. C’est sans doute la meilleure performance d’acteur du film et John a concouru pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin. C’est ainsi que sa carrière est repartie ». (Peter Bogdanovich en introduction de son entretien avec Robert Aldrich, Les Maîtres d’Hollywood, Tome 2)

(7) Robert Aldrich et son monteur Michael Luciano expérimentent les écrans multiples depuis L’Empereur du Nord (1973) et Plein la gueule (1974).

(8) Comme les mises sur écoute continuelles de Sean Connery dans le film Le Gang Anderson (Sidney Lumet, 1971).

(9) Suite de la citation : « Les temps ont bien changé – Dell convoque même Eisenhower comme symbole d’une époque révolue ) et l’explosion aldrichienne n’aura pas lieu. Le film ne réitérera pas le coup de la Boîte [l’explosion atomique à la toute fin de En Quatrième vitesse] et les missiles resteront rivés au sol, pesants comme autant de menaces sourdes et silencieuses. Cette fois-ci, ni l’énergie, ni la rage, ni la frustration accumulée par les trois mercenaires ne trouveront d’action à leurs mesures. Visés par une bande de tueurs d’élite à la solde de l’armée, Dell, son comparse, et le Président seront abattus comme des lapins, à peine sortis de la base (qui ressemble d’ailleurs à une cage). Un assassinat politique déguisé en opération de sauvetage ? Qu’importe. Ce qui compte désormais, c’est de sauver les apparences, à tout prix ». (Jean-Baptiste Thoret, Le cinéma américain des années 70) »