« Girolimoni il mostro di Roma est une œuvre brutale qui met en lumière la perversion politique et morale que constitue le fascisme. (…). Le film s’inspire d’un fait divers authentique. A Rome, en 1924-25, plusieurs fillettes sont violées et assassinées de façon mystérieuse. La psychose du monstre se répand dans les quartiers populaires et aussi dans les milieux officiels du régime fasciste : le crédit du gouvernement souffre de l’inefficacité policière. Au début de 1927, un innocent ayant été arrêté, le régime annonce triomphalement la capture du monstre et profite de la satisfaction populaire pour rétablir la peine de mort, y compris pour motifs politiques. Un an plus tard, l’innocent est discrètement remis en liberté. L’ordre est donné à la presse – qui a largement contribué à la mise en condition des lecteurs lors des recherches faites pour arrêter le meurtrier – de ne rien dire de la libération de Girolimoni : celui-ci est désormais un homme détruit qui passera le reste de sa vie à essayer vainement de faire admettre son innocence aux gens qui le connaissent. » (Jean A. Gili, Le cinéma italien)

Girolimoni nous plonge dans la misère des années 20 à Rome, en Italie, et reconstitue celle-ci jusqu’à ses superstitions populaires les plus fantasques pour traduire de la peur généralisée qu’inspirait le tueur d’enfants qui sévissait alors. Girolimoni reconstitue cette envie hystérique et dévorante d’identifier le tueur, quitte à élire un coupable même si ce dernier est innocent. D’abord embêtée, la politique mussolinienne profita finalement de cette erreur judiciaire, en faisant du peuple italien son terrain de jeu idyllique pour expérimenter et exercer son influence fasciste sur l’opinion publique (à qui il promettait de l’ordre), mais aussi sur l’administration judiciaire (sous pression) et la presse (qu’il muselait). Girolimoni montre également cette complaisance collaborative des milieux bourgeois avec le fascisme : déléguer ses problèmes domestiques aux fascistes, (c’est-à-dire sans se salir les mains) et renforcer ainsi le pouvoir de ces derniers… A l’image de Dirk Bogarde dans The Servant (Joseph Losey, 1963) ou Oliver Reed dans Blue Blood (Andrew Sinclair, 1973) qui, de majordomes, deviennent des tyrans, profitant de leurs employeurs bourgeois (devenus accro à leurs services) pour céder à tous leurs vices et expérimenter de nouveaux sévices. D’un côté, des pauvres prêts à croire n’importe quoi et, de l’autre, une bourgeoisie capitalisant sur des dehors de respectabilité pour collaborer à élire un coupable et le détruire avec la complicité d’un État corrompu… Tout en préservant leur rang social privilégié, voire même de gagner plus d’avantages encore ; partager avec l’État fasciste des conflits d’intérêt pour le meilleur de leurs intérêts privés et pour le pire des intérêts généraux… Cette complicité entre la bourgeoisie et l’administration fasciste pourra se vérifier dans le cinéma italien avec le courant des téléphones blancs (1930-1940) dont les thématiques abordées s’affranchissaient de toute critique sociale.

« Le fascisme n’était pas une révolution, il a fait une cinématographie sur l’idéal petit-bourgeois, c’est-à-dire, au fond, sur les adultères, sur les aventures galantes, sur les équivoques, sur les jeux de la bourgeoisie qui s’amuse, qui a les petits problèmes des maris trompés, des cocus (« des cornes »), des quiproquos… Cette cinématographie appelée à juste titre des « téléphones blancs » – la définition est parfaite – était en contraste profond avec les parades militaires. Cependant, elle donnait exactement l’idée de la situation du pays. Art ou non-art, les formes expressives donnent toujours un tableau, à qui sait le lire, de la réalité du pays qui les produit. »

(Damiano Damiani dans Le cinéma italien de Jean A. Gili).

D’un côté, de la promiscuité et un manque de temps pour s’occuper et surveiller les enfants… (Il faut bien gagner sa croute quand on est pauvre). De l’autre, de l’arrogance, de l’absence et du déni. D’un côté, des faux témoignages pour avoir une quelconque reconnaissance populaire locale ou par une simple envie collective d’y croire (1), croyant bien faire. De l’autre, la stratégie programmatique d’un prototype victimaire ou la mise en place d’une nouvelle méthodologie pour se débarrasser d’un concurrent encombrant. Damiani nous montre combien les années 20 furent propices au fascisme : quand tout s’aligne autour d’un mirage collectif commun… « La tyrannie corrompt, elle corrompt par la peur. » (Damiano Damiani dans Le cinéma italien de Jean A. Gili).

Plus une société devient répressive, plus elle crée les conditions idéales pour que toute la collectivité, qui la subit (et craint), concentre son mal-être sur une seule personne, surtout si le pouvoir en place ne se remet pas en question et tient insidieusement tête à cette même collectivité. C’est la démonstration satirique de Girolimoni, il mostro di Roma, qui raconte donc la chute tragique d’un photographe accusé à tord du meurtre de plusieurs fillettes entre 1924 et 1927. Ce film est un peu la satire inverse, mais complémentaire, du film Enquête d’un citoyen au-dessus de tout soupçon (1970) de Elio Petri. L’un démontre comment on projette tous nos fantasmes morbides sur n’importe quel quidam (Girolimoni…), surtout si une récompense nous attend au tournant et qu’on est pauvre. L’autre démontre l’immunité et l’impunité du pouvoir fasciste au travers d’un commissaire de police dont sa culpabilité est avérée mais que personne, pourtant, ne veut (ou ne peut) compromettre ou accabler (Enquête…).

« Selon le paradoxe formulé par quelqu’un, ceux qui choisissent la carrière judiciaire éprouvent de la sympathie pour le fauteuil du juge à cause de la crainte que leur inspire le banc des accusés. » (August Strindberg, Le Bouc émissaire) (2)

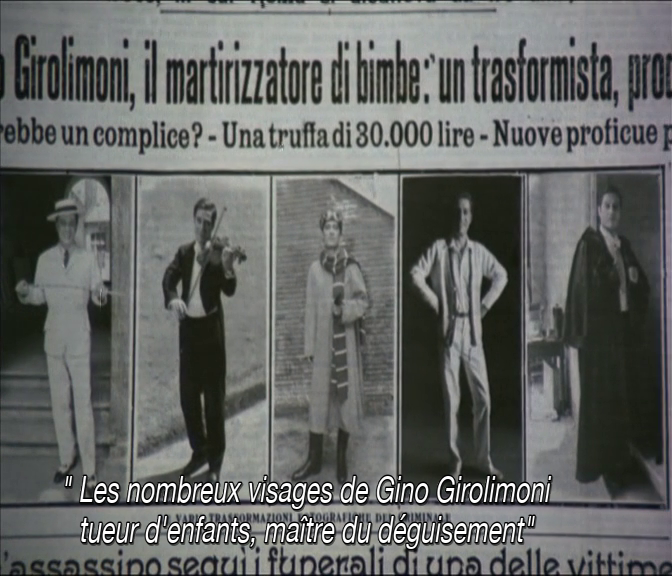

Gino Girolimoni (interprété par Nino Manfredi) est le bouc émissaire tout trouvé de la politique fasciste mussolinienne pour constituer un coupable idéal (« Les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher », Marcel Pagnol). Et c’est aussi le bouc émissaire opportun d’un petit bourgeois trop orgueilleux pour reconnaître qu’il a été cocufié par cet artiste photographe. Représentant la bourgeoisie italienne toute entière, le cocu désigne son coupable pour se débarrasser définitivement de lui en évitant de faire trop de vagues et sauver son honneur, préserver sa respectabilité artificielle et artificieuse. Tout bénef ! La première apparition de Gino est d’ailleurs tragi-comique, il est vêtu d’un costume de toréador, tenue vestimentaire prophétique d’un innocent qu’on va bientôt travestir en meurtrier : « Ce que je suis mourra, non ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas, tous le carillonnent, avec quelle outrecuidance ! (…). Mais si je dois payer ma vie au prix de toutes les sottises et de tous les mensonges qu’on aura dits sur moi, peut-être vaudrait-il mieux n’avoir pas vécu. » (Henry de Montherlant, Don Juan)

« Girolimoni exerçait le métier de conseiller juridique [et de photographe], comme on le voit dans le film. Après son arrestation et sa remise en liberté, il a souvent changé de métier, il a même été cordonnier. Dans l’ensemble, le film est très documenté ; ce qui est arbitraire, si l’on veut, c’est la partie initiale avec l’indication du véritable assassin : cette indication est arbitraire dans la mesure où cette preuve n’existe pas de façon formelle. Cependant, tous les indices recueillis par notre enquête sur cet épisode criminel nous portent à croire que l’assassin devait être quelqu’un de ce genre : un homme qui habitait le quartier, qui connaissait les petites filles et qui fut protégé et caché par sa famille. Cela me semble l’hypothèse la plus vraisemblable. » (Damiano Damiani dans Le cinéma italien, Tome 2 de Jean A. Gili).

Pour les besoins de son récit et renforcer l’innocence « historique » de Gino Girolimoni, Damiani va créer un véritable coupable dont on va pouvoir suivre en parti le parcours meurtrier dans la toute première partie du film : « Pour éviter toute ambigüité, Damiani en montrant « le monstre », met d’emblée le spectateur du côté du conseiller juridique, victime d’un système oligarchique. »(Emmanuel Le Gagne, livret accompagnant le coffret DVD consacré à Damiani chez Artus Films). Il s’agit d’un jeune homme (Gabriele Lavia, futur interprète des Frissons de l’angoisse de Dario Argento en 1975) que sa propre mère, affranchie pourtant des actes barbares de son fils, va protéger et ainsi de suite avec chacun des membres de la famille jusqu’à la mère de l’une des victimes qui préférera également se taire ; la corruption comme effet contaminateur et propice autant pour la mafia qu’à toutes autres formes de conflits d’intérêt !

« Nous avons tous un peu de diable en nous, sous clé. Apparemment, la serrure s’est cassée. » (Nino Manfredi dans Girolimoni)

Cette famille ne dénonce pas le « monstre » pour trois raisons essentielles. La première est d’ordre économique. La famille risque d’être stigmatisée par le quartier et, étant de couche sociale très pauvre, ne tarderait pas à faire faillite au travers de son petit commerce. La deuxième est d’ordre vital. Chacun des membres de cette famille craint de se faire massacrer par le voisinage et la foule furieuse, mais aussi de se faire arrêter pour complicité de meurtre. La troisième est d’ordre social. La misère entretient ses victimes dans la peur et donc dans l’ignorance. Et plus une société spécule sur la peur, et avec le concours démonstratif d’un retour à l’ordre pour mater le moindre citoyen, et moins le peuple sera en mesure d’aider son prochain ou d’aider les instances censées le représenter. Même pour arrêter un « monstre » ! Seule la promesse d’une garantie financière pourrait convaincre… Voilà l’une des contradictions bien perverse et constitutive du pouvoir selon Mussolini que ne tarde pas soulever Damiani au cours du film et discréditer à raison.

Girolimoni a une vision du monde qui n’est ni cynique, ni anarchiste, mais « anthropométrique » comme il le dit lui-même, partageant ainsi son art photographique avec, d’un côté, le libertinage (jusqu’à avoir des relations extra-conjugales (3)) que sa profession facilite et, de l’autre, la mort, dont il rend compte pour mieux exposer juridiquement les causes souvent meurtrières dans les accidents du travail chez les plus démunis. Cela fait également écho aux mensurations anthropométriques dont il va sans doute bientôt faire l’objet pendant son incarcération, mais aussi et surtout à la philosophie de Cesare Lombroso qui exposait déjà dans les années 1880 sa conception du criminel-né. Celle-ci procédait d’un retour au type primitif de la préhistoire, inspiré du darwinisme ; sa thèse serait donc celle du criminel-né atavique, épileptique et fou moral !? Et le véritable Gino (4) en fit les frais avec un criminologue convaincu par la thèse de Lombroso que Girolimoni partageait soi-disant certains des traits du criminel-né…

« Voyez-vous, monsieur, l’être humain est comme une toile tissée, il suffit de tirer sur un fil pour endommager la lisse. » (August Strindberg, Le Bouc émissaire)

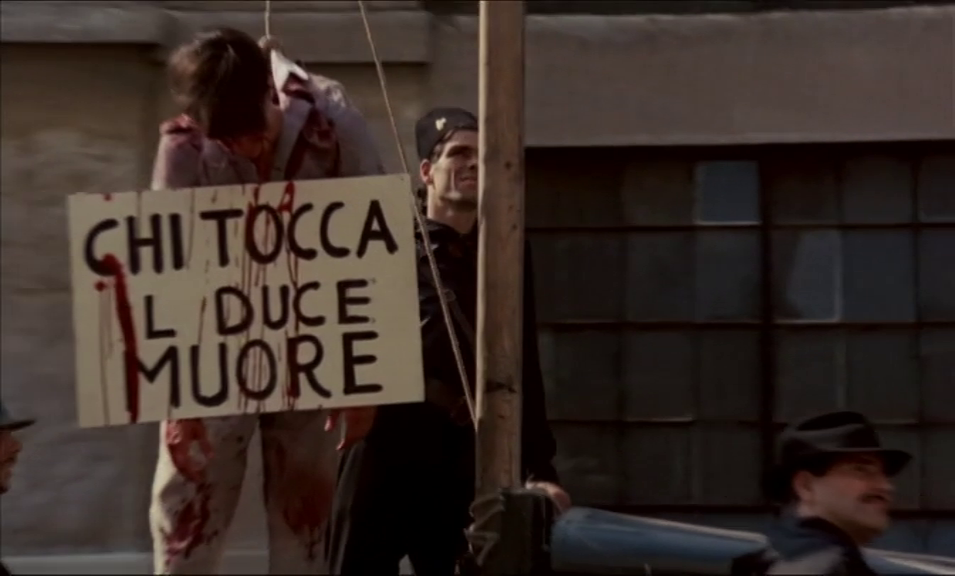

Damiani met en lumière les soubassements friables de la politique fasciste quand elle est mise en pratique. La politique de Mussolini ne repose sur aucune base sérieuse et réelle pour arrêter Girolimoni, elle en devient donc bien mystique pour attraper un coupable. Elle ne cesse de tout détourner pour son propre prestige et profit jusqu’à transformer un attentat contre son propre leader en avantage stratégique pour instrumentaliser plus encore le peuple italien et l’ »apprivoiser » : « Une tentative d’assassinat accroît la gloire du fascisme… mais un criminel comme lui [le pédo-criminel qui sévit durant la première partie du film] en liberté diminue son prestige » (Paroles de Mussolini prêtées au film). Tout est bon à prendre pour le caractère opportuniste du fasciste !

« Dans un régime autoritaire, les condamnations à mort sont surtout utiles pour des motifs politiques. Pour arriver à ses fins, le pouvoir part toujours de sentiments d’indignation des « braves gens » à l’égard des « horribles assassins ». Le gouvernement utilise un certain nombre de techniques pour tromper le citoyen. Aucun pouvoir n’a jamais enseigné aux citoyens comment se défendre face à ces techniques. Il faudrait commencer à apprendre aux gens à ouvrir les yeux, à voir comment celui qui détient le pouvoir utilise tous les moyens possibles pour le conserver. Le pouvoir manipule l’opinion publique et utilise tous les sentiments qui traversent la foule (5). Quand la foule s’agite, les individus qui la composent devraient se rendre compte qu’ils sont examinés, étudiés par celui qui est au pouvoir et qu’ensuite ils sont manipulés selon un plan précis. Le fait de se sentir marionnette devrait pousser les gens à un examen de conscience. » (Damiano Damiani dans Le cinéma italien de Jean A. Gili).

A qui profite le monstre ? « Monstre, c’est un mot effrayant, mais qu’est-ce qu’il signifie ? » (Nino Manfredi dans Girolimoni). Le monstre l’est souvent pour des raisons économiques, lucratives et politiques. Déjà, dans M. le Maudit (1931) de Fritz Lang, la pègre recherchait activement un pédo-criminel moins par moralité et secours que pour des raisons économiques bien spéculatives. En effet, la succession des meurtres provoquait des rafles policières dans le milieu de la pègre et celles-ci gênaient leur trafic. La pègre réussissait ainsi à appréhender le meurtrier avant la police, pour se livrer finalement à une mascarade de procès, singeant la justice bourgeoise.

« On peut être innocent, et paraître coupable. Mieux vaut être coupable et paraître innocent. » (Peter Lorre dans Plus fort que le diable de John Huston)

« Je les ai vus, certains n’hésitent pas à former des monstres. Ils les conçoivent, les désignent. Ils sourient parfois d’un sourire terrible dans lequel l’autre (…) est pris au filet d’un travail incroyable de projection. (…). La justice est un spectacle, elle est une chose publique, cette exhibition me gêne. (…). « Coupable », c’est donc le mot que l’on espère, qui clôt le débat et en finit avec le procès. » (Thierry Illouz, Même les monstres)

Damiani accuse également la presse de l’époque, bien complaisante pour satisfaire le grand public et spéculer sur ses émotions. Celle-ci a même déserté son rôle d’informer librement le peuple italien en acceptant de se plier au Pouvoir mussolinien et aux pressions que celui-ci suscite stratégiquement pour gagner en popularité. Le fascisme a sapé toutes les institutions italiennes en les tenant en joug, dont la presse. L’erreur est humaine mais le fascisme la réfute dans son gouvernement et au travers du cas Girolimoni, quand l’innocence de ce dernier est bien trop criante : « Cela signifie que la presse doit ignorer complètement Girolimoni… et tout ce qui fait référence au monstre. Parce que si ce que la presse écrit est important… ce qu’elle ne dit pas est encore plus important. » (Paroles de Mussolini prêtées au film). Damiani n’épargne pas non plus le caractère présomptueux des médias quand un journaliste, lui-même converti de force au fascisme pour continuer à travailler, rétorque à Girolimoni – voulant le détourner de sa colère légitime à ne pouvoir médiatiser son innocence – que les gens oublient avec le temps qui passe… La politique fasciste mussolinienne et la presse partagent ainsi démagogie et populisme. Selon Damiani, ces deux travers ont également préparé notre avenir. En effet, le plan où l’on voit l’écriteau au-dessus de l’homme qui a tenté d’assassiner Mussolini, dans la première partie du film, rejoint les banderoles finales défilant au-dessus d’un autre homme, brisé lui-aussi par le fascisme, et dont on n’a cruellement oublié le nom ou dont on se rappelle seulement la connotation péjorative erronée : Girolimoni. Mais les relents fascistes, eux, ont perduré. Ils sont toujours là… (6).

« Pour les nouveaux docteurs Folamour de la politique, le jeu ne consiste plus à unir les gens autour du plus petit dénominateur commun mais, au contraire, à enflammer les passions du plus grand nombre possible de groupuscules pour ensuite les additionner, même à leur insu. Pour conquérir une majorité, ils ne vont pas converger vers le centre, mais joindre les extrêmes. (…). Ce qui se joue en Italie n’est pas la réédition des années 1920 ou 1930. Ce qui se joue en Italie est l’émergence d’une nouvelle forme politique façonnée par Internet et par les nouvelles technologies. » (Giuliano da Empoli, Les ingénieurs du chaos)

Gino Girolimoni rejoint ainsi la triste liste des innocents que la société a voulu rendre coupable. On se souviendra de Alfred Dreyfus (J’accuse d’Émile Zola), Menahem Mendel Beilis (L’Homme de Kiev de Bernard Malamud), Walther Rathenau (Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen de Stefan Zweig), Sacco et Vanzetti (7)(Devant la chaise électrique de John Dos Pasos), George Stinney (Carolina Skeletons de David Stout), Bernard Natan (L’Affaire Bernard Natan de Dominique Missika), Ethel et Julius Rosenberg (du Livre de Daniel de E.L. Doctorow au film Daniel de Sidney Lumet en 1983), Pietro Valpreda et Giuseppe Pinelli (Mort accidentelle d’un anarchiste de Dario Fo), Georges Ibrahim Abdallah (dans le film Dans les oubliettes de la République de Pierre Carles, 2025)…

« Ils se sentaient forts et propres. Ils se sentaient la Loi, la Justice, chaque phrase nouvelle qui passait au-dessus des têtes les grandissait, tandis qu’Ashby, au milieu d’eux, devenait plus frêle et plus solitaire. (…). Pour lui, en tout cas, il était plus vide que d’habitude, au point qu’il en ressentait une angoisse, comme quand on rêve que le monde est figé autour de soi et qu’on s’aperçoit soudain que c’est parce qu’on est mort. » (Georges Simenon, La mort de Belle)

Girolimoni anticipe l’ambiance macabre et critique à venir d’un film comme Gran Bollito (1977) de Mauro Bolognini, en plus des travestissements à l’œuvre de Max Von Sydow (entre autres), pour décrire la période trouble de l’Italie fasciste proche d’un carnaval bien grotesque, et lui aussi adapté d’un faits divers bien sordide (le récit de Leonarda Cianciulli, « la saponificatrice de Correggio » en 1939-40). Cette Italie est aussi comparable à une chair en décomposition comme l’atteste l’image vaporeuse du film de Bolognini. Damiani préfigure également l’ambiance désespérée d’Un bourgeois tout petit petit (1977) de Mario Monicelli. Avec ce film, Monicelli racontait comment un fonctionnaire minable, poussé par une soif de vengeance à la mort de son fils, se muait en ignoble tortionnaire sur un présumé coupable. On pense également à l’atmosphère blafarde de Une Journée particulière (1977) de Ettore Scola. Tous ces films partagent une colorimétrie terne afin de peut-être mieux retranscrire la hantise fasciste ou/et le malaise des années de plomb (la décennie 1970) !

« Le temps est maussade aujourd’hui, les ruelles et les allées sont endormies et j’ai presque l’impression que nous sommes en période de plomb. » (Hölderlin dont Margarethe von Trotta va emprunter la formule avec le titre de son film Les Années de plomb en 1981)

Ces quatre cinéastes (Damiani, Bolognini, Monicelli, Scola) voudraient nous conjurer du pire à venir, mais y échouent, préférant se montrer bien circonspects à son égard, c’est-à-dire demeurer modernes, et toujours actuels. Et notre présent ne peut que (malheureusement) leur donner raison.

« Girolimoni restera pour tout le monde le monstre de Rome et mourra libre, pauvre et à moitié fou dans l’Italie du boom économique. La dernière séquence se déroule dans les années soixante, comme pour témoigner que rien ne change : la presse asservie au pouvoir, l’hystérie des foules que l’on pilote facilement, l’arme à double tranchant de la notoriété, l’alliance transversale et habilement cimentée entre le peuple et les régimes. Et surtout, en référence aux années correspondant à la sortie du film, la nette apparition d’une stratégie de la tension : le cas Girolimoni fut monté à dessein pour préparer la peine de mort et le virage autoritaire du régime, exactement comme les bombes et les plans terroristes des années soixante-dix et plus avant, jusqu’à nos jours. » (Enrico Giacovelli, Il était une fois la Comédie à l’italienne)

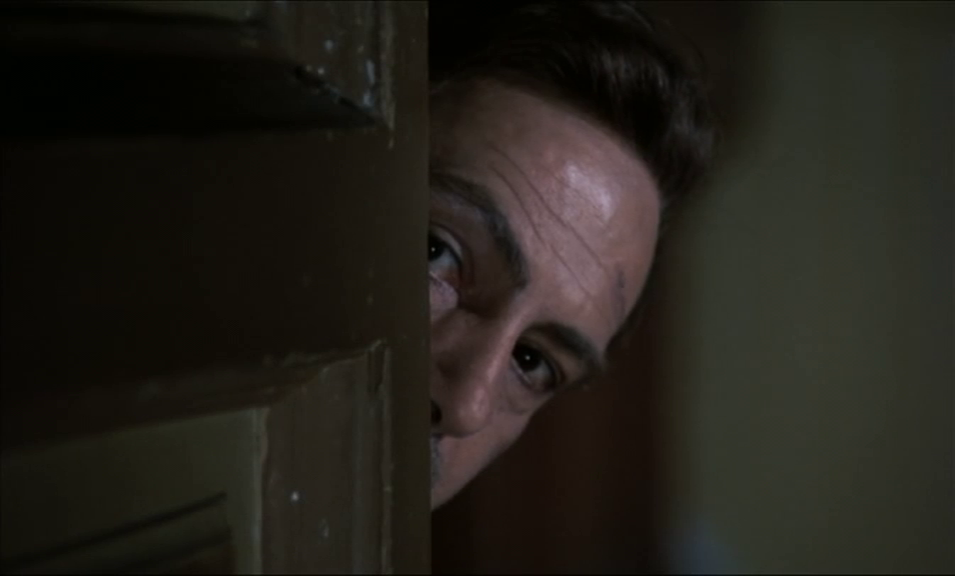

Le film va ensuite prendre la tournure d’une farce grotesque où Nino Manfredi va se mettre en abîme tel un comédien rentrant sur scène pour satisfaire ironiquement le besoin refoulé de spectacle d’un commissariat et tenter de ridiculiser verbalement l’un de ses principaux accusateurs, un ancien soldat de la grande guerre qu’il a connu. Ce dernier est devenu un commissaire zélé prêt à tout pour sa promotion au mieux ou garder sa place d’incompétent au pire, et ce jusqu’à instrumentaliser son frère d’arme.

« Si on se plante cette fois-ci, Mussolini nous le fera payer très cher. Nos vies détruites, une carrière ruinée à cause d’un fou furieux. Un être vil qu’on pourrait écraser sans aucun tollé. Nous serions à la rue. Tu n’y penses pas ? » (Dialogue entre deux fonctionnaires de l’administration policière dans Girolimoni…) (8)

Un peu comme à la manière de Vittorio Gassman qui surjouait les rebelles révolutionnaires historiques en tant que cabot shakespearien égaré dans la révolution mexicaine de Mais qu’est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution? réalisé par Sergio Corbucci, et sorti la même année que le film de Damiani (1972)… La coquetterie et l’exubérance artistique de Gino, via ses divers déguisements pour ses sessions photographiques promotionnelles, vont même venir l’accabler judiciairement. Jamais autant l’attrait d’un homme pour le déguisement aura été aussi entaché de mort et terni de sang séché. Damiani se joue habilement de la carrière de sa vedette principale qui aimait se grimer à outrance (Les aventures de Pinocchio, Affreux, sales et méchants) ou se déguiser non sans grandiloquence (Au nom du pape roi et la tenue papale, Vedo nudo et les verres grossissants) : « Ne pourrait-on reconnaître en Manfredi un Arlequin moderne ? » (Christian Viviani, Le magique et le vrai, L’acteur de cinéma, sujet et objet). Le recourt à un typage de l’acteur est ici proche, voire équivalent, à à l’utilisation du masque dans la comédie : « Plutôt que l’interprète, le demi-masque [la mezza suola dans la commedia dell’arte] privilégie le personnage, auquel il confère une manière de pérennité. Plutôt que d’alterner avec l’interprète et le créateur, le personnage, par ses caractéristiques préétablies et codées, inscrites sur le masque ou dans l’archétype qu’il représente, ne quitte pratiquement jamais l’acteur. » (Christian Viviani, Le magique et le vrai, L’acteur de cinéma, sujet et objet). En effet, Damiani floute la frontière entre Gino et Nino, puis infuse ces deux hommes dans une société italienne en prise avec le fascisme qui n’hésite pas à les sacrifier. Damiani en profite pour articuler ainsi sa démonstration : jouir de l’aura populaire de sa vedette principale qui se voit ici malmené, calomnié pour, d’une part, mieux exposer la véritable nature fasciste du gouvernement mussolinien et, d’autre part, la retourner contre celle-ci afin de mieux sensibiliser le public contemporain au film. Et c’est précisément dans ces angles bien âpres qu’a paradoxalement pu germer la comédie italienne (9). Girolimoni n’échappe pas à la règle dans ce fil ténu où les genres de la comédie et du drame se mélangent et se nourrissent l’un l’autre. A l’image du montage même du film, découpé dans un premier temps, entre la peinture d’une Italie pauvre via la promiscuité familiale où s’est tapi le véritable assassin, d’un côté, et l’administration mussolinienne élaborant ses stratégies en communication, de l’autre. Puis s’insère le personnage de Girolimoni entre les deux. Ce dernier, plutôt indépendant et débrouillard, ne tardera pas, dans un second temps à se dissoudre ou revenir comme une ponctuation, et à mesure de son inculpation, de son incarcération et de son nom calomnié tout au long du film. Dans la trame narrative de celui-ci, Girolimoni semble ensuite se désagréger dans les lieux publics (cinéma, parc, bistrot, place) avant de s’anonymiser, disparaître ou perdre définitivement sa personnalité truculente au contact des passants qu’il interpelle de manière pathétique, bien des années plus tard… Son nom est soit oublié, soit entaché de sang, mais le fascisme, quant à lui, est toujours là, prégnant, insidieux, disséminé… partout. A l’instar de la comédie italienne dans l’ultime étape de son âge d’or, Damiano Damiani et Nino Manfredi « nous mènent là où le rire se fige et rendront possible le noircissement du comique jusqu’à sa dilution. » (Christian Viviani, Le magique et le vrai, L’acteur de cinéma, sujet et objet)

« Plus célèbre en Italie qu’en France, Nino Manfredi doit être considéré comme l’égal des plus grands, bien qu’il n’ait pas eu la carrière artistique que ses qualités lui promettaient. Loin des personnages opportunistes à la Sordi, des cyniques à la Gassman ou des grotesques à la Tognazzi, il est plutôt l’Italien moyen, le petit-bourgeois ou le prolétaire ironique et désenchanté, l’homme qui subit les difficultés de la vie sans jamais pouvoir modifier le cours des choses. Dans la grande tradition méridionale du comique intimement mêlé au désespoir, du rire qui n’est là que pour cacher le drame profond, Nino Manfredi renvoie sur l’écran l’image d’un monde d’exploités qui aspire à plus de dignité humaine et de respect existentiel. » (« Nino Manfredi, ballotté par la vie 1921-2004 », Hommage de Jean A. Gili paru dans la revue Positif n°523, septembre 2004)

Avec Manfredi, Damiani anticipe enfin le postulat amère, cynique, grotesque et difficilement audible d’Affreux sales et méchants (1976) de Ettore Scola : le véritable fléau à abattre c’est bien la misère sociale. Et d’autant plus encore que c’est sur celle-ci que la presse, les politiques autoritaristes et la bourgeoisie s’entendent et spéculent ! Voilà l’autre bouc émissaire du film qui partage la vedette avec Gino ; le peuple italien. Celui-ci est comme une bête instrumentalisée par les pouvoirs en place, par des conflits d’intérêt pour l’entretenir et la maintenir au plus bas, mais surtout pour l’empêcher de s’instruire, de penser, de se mobiliser, de se fédérer et de se révolter. C’est pour cette raison que Manfredi n’apparaît qu’à la vingt-cinquième minute du film et qu’un montage parallèle, oscillant entre les réactions du peuple italien et l’administration étatique mussolinienne, vient ensuite lui « parasiter » la vedette.

« En écrivant ce mot de pauvreté, je réalise son absence dans le récit collectif d’aujourd’hui. Soudain, je réalise son obscénité, cet avertissement général qui interdit d’y recourir. C’est ce mot qui ébranle véritablement le monde, et non pas les régressions de je ne sais quelle identité qui n’existe pas, de je ne sais quel communautarisme qui n’est qu’un artifice, un effet et non une cause. C’est ce mot et lui seul qui divise le monde, qui conduit aux infractions, aux désordres, aux terreurs. » (Thierry Illouz, Même les monstres)

Derek Woolfenden, 2025

NOTES :

(1) « Beaucoup d’enfants meurent par négligence et personne ne le remarque. Mais si un de ces pauvres rats d’égout est tué par un monstre… alors ce sont de pauvres petits anges, des créatures innocentes, etc… (…). Il y a plus, pour les parents, des gens qu’ont jamais rien eu, une tragédie comme celle-ci, c’est tellement spécial… C’est presque un privilège. Si vous demandez, certaines personnes les envient même. Ils ont eu de la chance. (…). Ils sont le centre d’attention pour la première fois. Des photos dans les journaux, des articles sur eux. La notoriété est un réconfort pour la douleur » (Gino Girolimoni à un journaliste dans une morgue, et avant son interpellation)

(2) Suite et autres citations de l’extrait choisi : « Il était condamné à souffrir, pour soi et pour les autres, et son entourage ressentait comme un devoir impératif de contribuer à l’accomplissement de ce destin en le faisant souffrir. (…) nul ne cherchait à se lier avec lui à cause de l’inexplicable antipathie qu’il inspirait. Il semblait marqué par le destin ; on n’osait le toucher, de peur de franchir le cercle magique qui l’enfermait et de mêler au sien son propre destin. (…). Force lui fut de se taire et d’encaisser. (…). La certitude qu’il avait de son innocence ne lui fut d’aucun secours ; sous la pression ambiante, la culpabilité se mit à gronder, tel l’acide carbonique introduit dans une bouteille ; il perdit contenance, se confondit comme le criminel devant le juge. (…). A quoi bon conquérir, à force de labeur et d’endurance, une situation respectable, si un autre peut la ruiner par son manque de scrupules ? A quoi bon demeurer sur le qui-vive, avoir une conduite irréprochable, si votre destin dépend des autres ? (…). C’était là son ultime espoir, à lui aussi, pouvoir mourir un jour, car il n’avait plus rien à attendre ici-bas, et il n’avait plus qu’à se tenir prêt, et à boire les humiliations comme on boit l’eau. (…). Le teint jauni, il semblait encore plus laid et inspirait un mélange de dégoût et d’horreur. Cela venait de ce qu’il ne parait pas les regards haineux qu’il surprenait dans la rue, mais qu’il accusait le choc. De la même façon, lorsqu’il lisait la désapprobation sur les visages, il en cherchait la cause, et sa première réaction était toujours de se sentir coupable de quelque méfait. Il composait alors de longs plaidoyers, mais à force d’être sans cesse remuées, les mauvaises pensées des passants s’accrochaient à lui comme des bardanes. (…). Il s’accusait alors de tous les péchés, des bagatelles prenaient d’énormes proportions, les peccadilles oubliées et expiées remontaient à la surface, il se sentait le dernier des hommes. » (August Strindberg, Le Bouc émissaire)

(3) Cesarino (Walter Chiari), salarié d’un cinéma de quartier, nous offre un parfait prototype au personnage de Gino dans Les Femmes des autres (La rimpatriata, 1963) de Damiano Damiani. Ses « amis » retrouvés, à l’instar des tenants de chaque institution dans Girolimoni, vont préférer le crucifier après l’avoir jugé et bien profité de lui, au lieu d’essayer seulement de le comprendre et d’oser mettre en pratique une philosophie de vue certes libertine mais transparente plutôt que secrète et égoïste. Ses amis sont tous des résidus du fascisme et, ensemble, ils le déclinent. Cesarino ne voit le mal nulle part et en payera le prix. Il a le « malheur » d’être un non-sens dans le boom économique de Milan, comme il le dit lui-même. Dans ce film, un pilier de comptoir parle des lois d’Hammurabi (texte juridique babylonien) dont deux d’entre elles pourrait ironiquement faire écho à Girolimoni : « Si quelqu’un a accusé quelqu’un (d’autre) et lui a imputé un meurtre mais ne l’a pas confondu, son accusateur sera mis à mort » et « Si quelqu’un s’est présenté dans un procès pour un faux témoignage et n’a pas pu confirmer ce qu’il avait dit, si ce procès est un procès de vie cet homme sera mis à mort. »

(4) « Malgré l’absence de preuves concrètes, les enquêteurs ont fait pression sur lui pendant quatre mois pour qu’il avoue, ce que Girolimoni n’a jamais fait. Il a également été accusé d’autres crimes, tels que le meurtre d’une jeune fille de Padoue en 1919, qu’il a également nié. Tout cela a pris fin le 8 mars 1928, jour où il a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui en raison de contradictions dans les témoignages recueillis avant et après son arrestation, dont certains se sont avérés par la suite avoir été fabriqués de toutes pièces. L’acquittement n’a pratiquement pas été couvert par la presse ; par exemple, le journal La Tribuna a publié la nouvelle dans un petit paragraphe en page quatre. La réputation de Girolimoni a été irrémédiablement ternie même après son acquittement, et il est mort dans la pauvreté en 1961, sans jamais avoir été indemnisé pour cette accusation injustifiée. Pendant l’incarcération de Girolimoni, un commissaire de police du nom de Giuseppe Dosi a été autorisé à consulter le dossier. Après les avoir lus, il fut convaincu de son innocence et s’opposa à ses supérieurs, ce qui lui valut d’être arrêté et interné dans un asile psychiatrique pendant dix-sept mois. Il fut libéré en 1940 et réintégré dans les forces de police après la chute du fascisme, travaillant sur des affaires importantes dans le pays, puis écrivit un livre présentant ses conclusions sur l’affaire.

Au cours de l’enquête, Dosi identifia comme suspect plus probable un pasteur anglais nommé Ralph Lyonel Bridges. Malgré son acquittement, Girolimoni ne s’est jamais remis des fausses accusations et de l’erreur judiciaire. Il n’était plus en mesure de poursuivre son travail et a rapidement perdu tous ses biens ; il a ensuite tenté de survivre à la pauvreté en réparant des vélos ou en travaillant comme cordonnier dans les quartiers populaires de San Lorenzo et Testaccio. Il est mort dans la pauvreté le 19 novembre 1961. » (Fiche wikipedia du photographe Gino Girolimoni, 1889-1961)

(5) « Girolimoni est une histoire criminelle gonflée. Pourquoi ? Parce que sur la vague de l’opinion publique ils veulent introduire la peine de mort en Italie. Pourquoi ? Quand t’as la peine de mort pour les délits de droit commun, ils vont aussi nous la faire passer pour les délits politiques. Les opposants au régime sont prévenus. » (d’un journaliste à l’autre dans le film)

A noter qu’en France a été publié Psychologie des foules en 1895, mais surtout que Le Fantôme public de Walter Lippmann (1925) et Propaganda de Edward Bernays (1928) ont une date de publication contemporaine au récit que nous relate Damiani et dont on connait aujourd’hui l’influence tout autant décisive (historiquement) que toxique (des industriels américains voulant capitaliser en manipulant les citoyens américains aux grèves sociales infiltrées et sabordées, mais encore l’influence pour la manipulation de l’opinion public du nazisme…).

(6) Le magnifique travelling en plan séquence qui fermait Lucia et les Gouapes (1974) de Pasquale Squitieri en attestera également dans la mesure où il reliait non seulement l’intérieur (une cour de justice) à l’extérieur (la rue), mais aussi un passé reconstitué (tout le film) au présent (l’issue finale du plan séquence). « Il y a toujours le fascisme en Italie, les forces historiques qui l’ont produit existent toujours. » (Damiano Damiani dans Le cinéma italien, Tome 2 de Jean A. Gili). En effet, on pourrait considérer Viol en première page (1972) de Marco Bellocchio comme la suite « historique » de Girolimoni. Il n’y a qu’à lire l’extrait suivant : « À Milan, pendant la campagne électorale, un grand journal d’information indépendant, politiquement au centre, utilise un délit pour faire une espèce de lynchage contre un des suspects, un jeune homme appartenant à une formation gauchiste. Le fait que ce garçon puisse être l’assassin d’une jeune fille qui a été violentée et étranglée, permet, à l’occasion des élections imminentes, de jeter le discrédit sur l’extrême-gauche et de là sur la gauche en général. Le monstre, c’est apparemment le jeune homme, d’où le titre emprunté au jargon journalistique : « Mettez le monstre en première page. » Mais en fait, le monstre c’est le directeur du journal car c’est lui qui ourdit cette machination. » (Marco Bellocchio, in Le Cinéma italien, Jean A. Gili, 10/18, 1978) Serge Daney écrira également dans ce sens : « L’inéluctabilité du fascisme est renforcée à la fin de Viol en première page. L’alliance de classe qu’on a vu se conclure dans Au nom du père [Bellocchio, 1972] entre dans les faits. C’est l’industriel glacé et inhumain de Viol qui finance les milieux fascistes, qui réalise le programme d’Angelo : terroriser la bourgeoisie par des mises en scènes traumatisantes. L’instrument de cette terreur n’est plus le théâtre mais un journal à grand tirage qui, loin d’informer sur le réel, le crée de toutes pièces. » (Serge Daney, Cahiers du cinéma n° 245-246, avril 1973). Enfin, la réalité dépasse toujours la fiction avec le cas de William R. Horton, criminel condamné, coupable celui-ci, mais tout autant instrumentalisé à des fins politiques plus que discutables… Lors de l’élection présidentielle américaine de 1988, le vice-président et candidat républicain George H.W. Bush a souvent évoqué Horton pendant sa campagne contre le candidat démocrate Michael Dukakis, qui était gouverneur du Massachusetts. Lee Atwater, stratège de la campagne de Bush, a déclaré : « Si je parviens à faire de Willie Horton un nom connu de tous, nous remporterons l’élection. » Il était communément appelé « Willie » Horton, bien qu’il n’ait jamais utilisé ce surnom. Le changement de nom de Horton, un homme noir, a été interprété comme le résultat de stéréotypes racistes et de l’utilisation de messages raciaux implicites. La célèbre publicité du PAC (Comité d’Action Politique) pour Bush mettant en scène Horton a été largement qualifiée d’exemple type de politique « dog-whistle » (pratique qui consiste à diffuser des messages codés ou dissimulés, tout en évitant la censure ou la controverse).

(7) « Et je voudrais vous dire votre honneur qu’un gouvernement qui en arrive à éprouver plus de respect pour ses propres secrets que pour la vie de ses citoyens est une tyrannie, que vous l’appeliez République, monarchie ou quoi que ce soit d’autre. » (Extrait du discours de l’avocat William G. Thompson au juge Thayer pour l’obtention d’un nouveau procès cité par John Dos Pasos, Devant la chaise électrique, Sacco et Vanzetti : histoire de l’américanisation de deux travailleurs étrangers)

(8) « Monsieur le Commissaire, puis-je vous rappeler deux choses. Premièrement, la promotion pour toute personne aidant à attraper le meurtrier. Deuxièmement, il y a une récompense. Et cela peut encourager de nombreux citoyens à faire un faux témoignage. » (Paroles de Parrini [Carlo Alighiero] représentant du pouvoir judiciaire qui préfère demander sa mutation plutôt que défendre Girolimoni auprès du commissaire de police accusateur et zélé)

(9) « Pendant le fascisme qui visait à unifier culturellement et linguistiquement l’Italie en un italien passe-partout, Naples fit un peu figure de place forte : Toto, mais aussi Eduardo De Filippo (et ses frères Peppino et Titina) ou Raffaelle Viviani affirmèrent haut et fort leur accent et leurs particularismes. Le Sicilien Angelo Musco, le Turinois Erminio Macario ou le Génois Gilberto Govi purent fleurir au théâtre mais non au cinéma. Ce sont là des raisons historiques qui expliquent que la comédie italienne devra attendre la fin du fascisme pour s’épanouir à l’écran, tant elle est liée à la pluriculturalité régionale et dialectale. » (Christian Viviani, Le magique et le vrai, L’acteur de cinéma, sujet et objet)