FABIO TESTI, DÉLIT DE BELLE GUEULE

Entretien réalisé par Derek Woolfenden, Yves-Marie Mahé et Christian Girashi.

Remerciements : Norbert Moutier, Jean A. Gili, Fabio Venturi, Pierre-Marie Louis, Élodie Dufour, Élise Girard, Andréa Brusque et Paul Karsenti.

Cette interview est dédiée à Colin F., Nicolas B., Ghislain C. et Léa Z.

« Je ne sais plus que faire et il me semble / Que l’enfer est sur la terre ; Les amis qui m’entourent, / Des amis d’un jour. / Le bien et le mal se ressemblent / Et le ciel s’y laisse prendre. / Un ami reste toujours un ami / Quand la vie n’a plus d’amour. / Depuis toujours, ma prière / C’est d’avoir sur terre / Au dernier soir de ma vie / La main d’un ami, / Pour dire adieu à la vie / Les yeux d’un ami » (Extrait des paroles de la chanson titre du film Revolver, « Un ami », de Bevilacqua, Desage et Morricone, et chantées par Daniel Beretta)

« Paradise is boring » (Ursula Andress à Fabio Testi dans L’Ultima chance de Maurizio Lucidi, 1973)

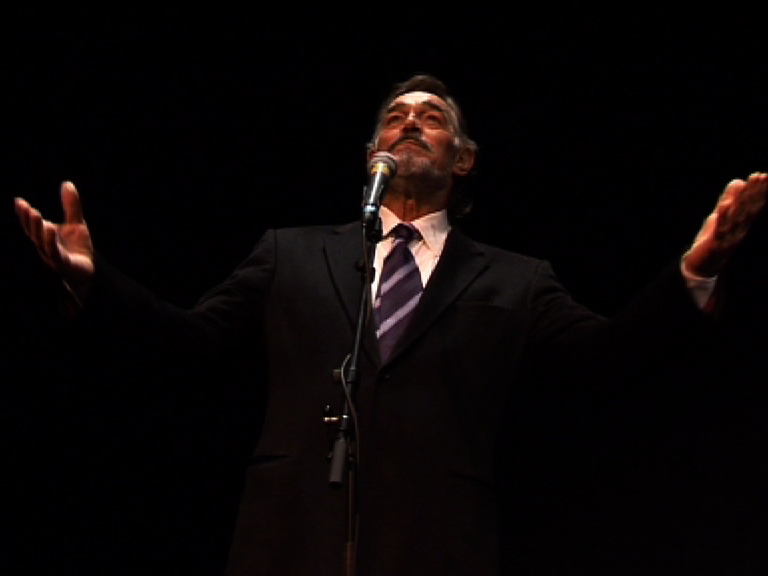

C’est à l’occasion du Festival du film Méditerranéen de Montpellier, de l’hommage bis qui lui a été consacré à la Cinémathèque française à Bercy (1), de la reprise de Lucia et les gouapes à l’Action Écoles (2), que l’acteur nous a fait l’honneur de sa présence le lundi 5 novembre 2007 juste avant de reprendre l’avion pour l’Italie.

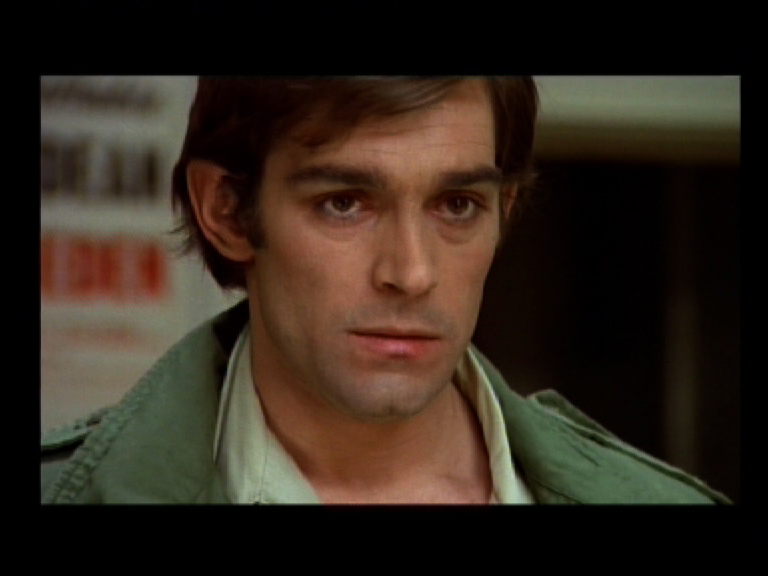

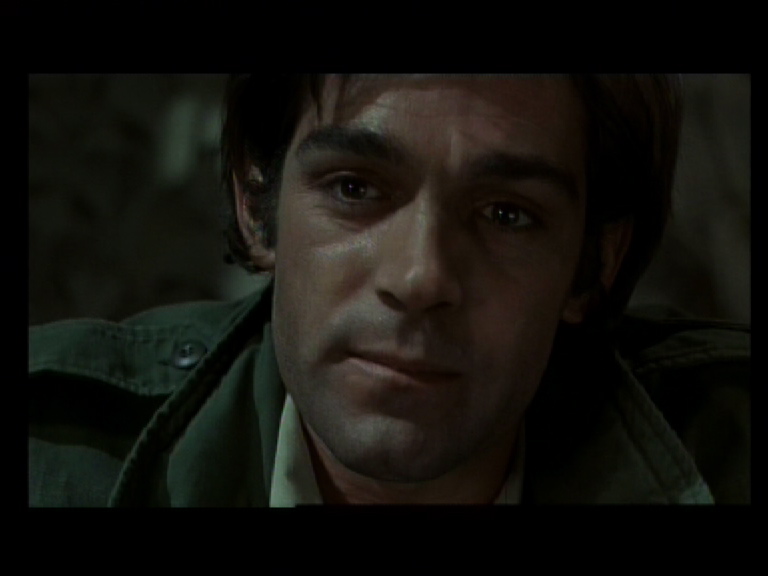

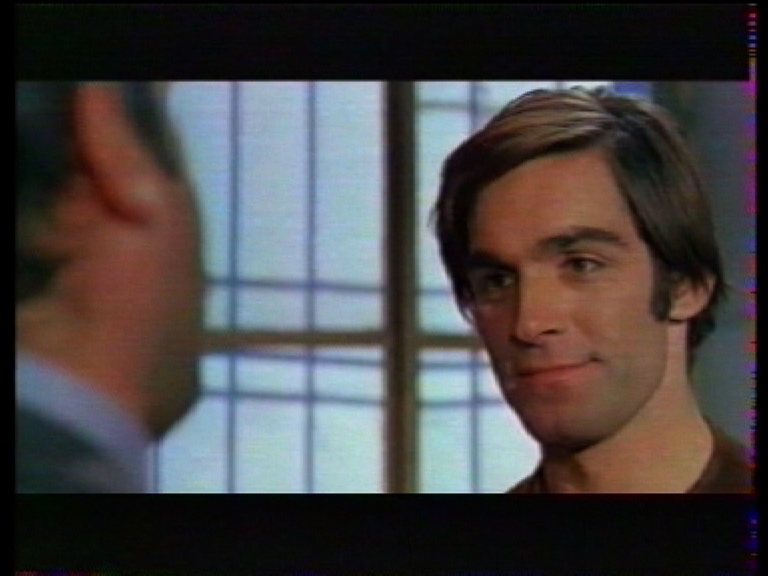

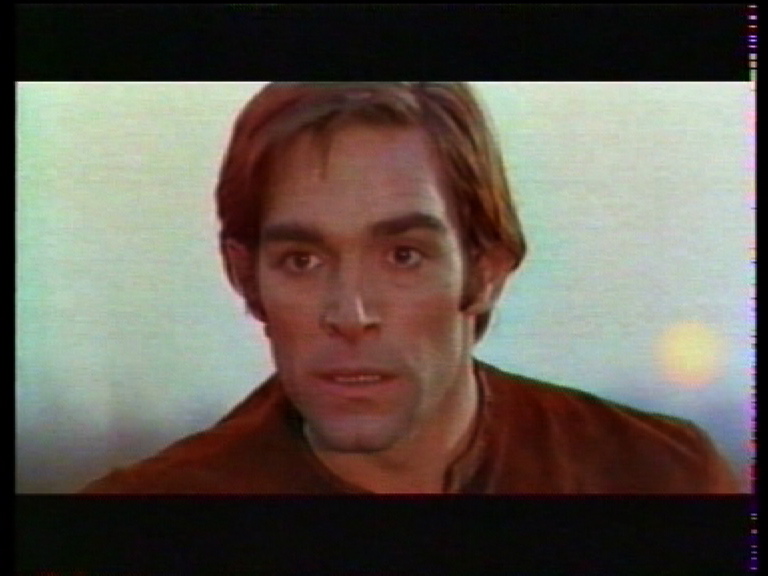

Fabio Testi est l’une des principales égéries du cinéma italien des années 70 qui a su migrer sur des productions étrangères et de qualité en France : Le Tueur de Denys de La Patellière, Nada de Claude Chabrol et L’Important c’est d’aimer d’Andrzej Zulawski.

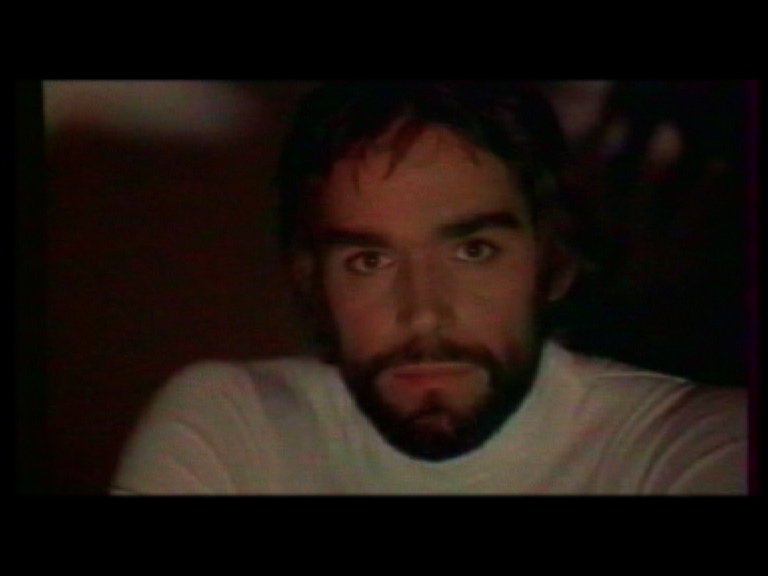

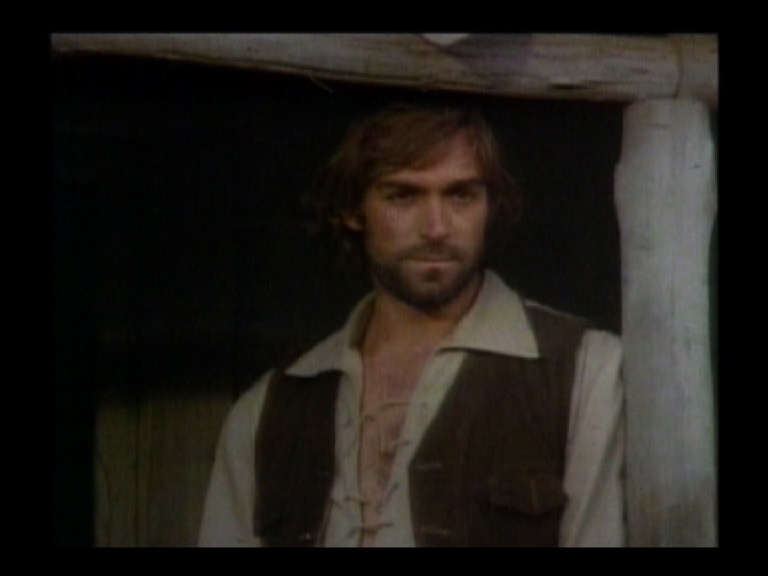

Il a été à la fois ce jeune acteur impétueux au physique avantageux de série B italienne (Enzo G. Castellari, Stelvio Massi, Lucio Fulci), un perfectionniste qui s’essaya à des rôles des plus complexes et difficiles (Vittorio de Sica, Giuseppe Patroni Griffi, Andrzej Zulawski, Dino Risi). Professionnel des faux-semblants, il joua aussi bien avec de grandes vedettes internationales (Romy Schneider, Claudia Cardinale, Jean Seberg, Dominique Sanda, Eli Wallach, Anthony Quinn, Oliver Reed, Francisco Rabal, Raymond Pellegrin, Jean Gabin), qu’avec des figures incontournables, devenues cultes aujourd’hui (Klaus Kinski, Helmut Berger, Lou Castel, Tomas Millian, Franco Nero, David Hemmings, Warren Oates). Tous genres confondus (drames, films policiers, westerns, comédies…), Fabio Testi est une véritable anguille dont la contradiction la plus saisissante reste son physique : il est grand et athlétique avec un visage qui distille une vulnérabilité, voire même une certaine compassion vis-à-vis des personnages secondaires qui l’entourent. Cette dernière lui permet de séduire les spectateurs puisqu’il devient le fantasme collectif de l’ami comme le désignent les paroles de la chanson titre du film Revolver de Sergio Sollima, « Un ami » : il est bienveillant et solidaire, non content d’interpréter souvent le truand bien-aimé, le sportif téméraire ou le flic vengeur.

« Toi, tu sais faire arriver les choses, tu les fais bouger. (…). C’est lui… Oui, c’est lui… Fort, c’est lui ! C’est lui… Beau ! C’est Saint-François d’Assise, lui-même en personne. » (Jacques Dutronc à Fabio Testi dans L’Important, c’est d’aimer).

Enfin, c’est une énergie positive dont la présence aujourd’hui, lorsque l’on revoit certains films, est salutaire ! Il faut redécouvrir La Poursuite implacable (3) (Revolver) de Sergio Sollima, Les Tueurs à gage (Camorra) et I Guappi (Lucia et les gouapes) de Pasquale Squitieri, L’Héritage (L’eredità Ferramonti) de Mauro Bolognini ou encore Nada (4) de Claude Chabrol. Ces films sont des perles discrètes dans lesquelles il nous révèle une palette contrastée et un instinct de jeu prodigieux !

« Au Japon, il n’y a pas de cascadeurs. Si les acteurs refusent, c’est la honte pour eux » (l’acteur japonaisTatsuya Nakadaï dans le bonus DVD du film Goyokin).

Qu’avez-vous appris à l’Accademia di Arte Drammatica ?

D’avoir pris conscience d’être professionnellement un acteur. J’étais à l’université et j’ai travaillé comme cascadeur dans le cinéma pendant 8 ans avant d’entrer dans cette école. Dans mon village natal, ils tournaient à l’époque des films de marins, de pirates sur le lac de Peschiera del Garda (5).

Il n’y avait pas d’écoles donc tous les gamins travaillaient comme figurants, trois mois pendant l’été. Cela représentait beaucoup d’argent à l’époque pour des mômes de 14, 15 ans. J’y ai rencontré un spécialiste venu de Rome qui avait plusieurs productions de films d’action, de pirates. Il avait construit sur ce lac un petit « cinecitta » fait de bateaux. J’y ai rencontré le maître d’armes et c’est ainsi que j’ai commencé à faire des cascades. Je nageais, plongeais surtout, de plus j’étais dans l’équipe de judo de la région. Les cascades ont été une suite logique… Je suis parti à Rome, j’ai revu un producteur avec qui j’avais déjà travaillé comme cascadeur. Il me proposa de faire le protagoniste de son prochain film. J’ai fait le film, je me suis tué 20, 30 fois au moins ; c’était toujours moi qui mourrait quand on me tirait dessus. Je mettais une barbe, un chapeau, je changeais de vêtements. C’est par la suite que je suis allé à l’Académie.

J’y ai appris que jouer n’est pas une chose comme faire des cascades, c’est tout à fait différent (6). En effet, j’ai appris à rentrer dans le personnage, les différentes manières de le construire. Soit de l’intérieur, avec des astuces psychologiques, soit à l’extérieur, avec des lunettes, un chapeau, des choses comme ça. Ensuite, quand j’étais sur le plateau, on nous appelait « attori scena », les « acteurs sur le plateau ». J’étais là, j’avais toujours été cascadeur : « Ah non, c’est moi, c’est moi, c’est l’acteur, il m’appelle, moi ! » J’ai mis du temps pour me convaincre que j’étais un acteur parce que je n’avais aucune intention de faire ce métier au départ et, de plus, je n’aimais pas faire ça. Je voyais les acteurs, avec qui je travaillais, se regarder tout le temps dans le miroir à se recoiffer… Un petit peu efféminés. Pas pour moi… Mais, j’ai compris par la suite que c’était un métier très sérieux, très dur, difficile. Il faut beaucoup se préparer. Cette école, pour moi, psychologiquement, m’a donc fait à l’idée de ce métier.

« Lorsque vous êtes sur la scène, soyez toujours en action, que ce soit physiquement ou spirituellement. (…). Lorsque vous êtes sur la scène, ne courez pas pour le seul plaisir de courir, ne souffrez pas pour le plaisir de souffrir. Ne faites rien « en général », pour le plaisir de faire quelque chose. Il faut que tout acte ait un but. » (La Formation de l’acteur de Constantin Stanislavski)

Comment abordez-vous vos personnages ? Avez-vous une méthode bien spécifique qui vous est propre pour cela ?

Par exemple, abordez-vous différemment votre personnage de Nada (Claude Chabrol) par rapport à ceux tirés des films de Enzo G. Castellari (Racket, Action Immédiate) ?

Il y a Strasberg et beaucoup d’autres théories, mais finalement, tu élabores ta propre méthode et, avant tout, je me mets dans la tête du metteur en scène. Je parle beaucoup avec lui avant de commencer de tourner et j’essaye de comprendre ce qu’il veut exactement du personnage. Ensuite, je suis un livre ouvert, blanc où tu peux écrire ce que tu veux.

Dis-moi jusqu’où tu veux arriver, à quel palier tu veux que j’arrive : pleurer ou rire dans un temps rapproché. Dis-moi ce que tu veux… On a besoin d’un dialogue avec le metteur en scène. Il y a des metteurs en scène avec lesquels j’ai travaillé qui t’en donnent la possibilité, qui s’ouvrent complètement. Instaurer un rapport d’amour entre l’acteur et le metteur en scène, c’est la meilleure manière pour moi de travailler (7). Parce que jouer, c’est contre-nature, ce n’est pas normal… Tu peux jouer techniquement, tu peux faire n’importe quoi, mais si tu sais qu’il y a un rapport d’amour… Et l’émotion que tu donnes doit être comprise jusqu’au bout. Alors là, on travaille mieux. Avec Monte Hellman, Enzo G. Castellari (8), avec De Sica… Il y a des metteurs en scène qui te donnent cet amour, c’est la meilleure manière de travailler.

Comment sélectionnez-vous vos rôles ? Est-ce en fonction de l’énergie à libérer ?

Non, ça dépend parce que les rôles, c’est-à-dire un film… Un film, c’est chorale… Tout dépend du casting, du metteur en scène, même de demander l’argent qu’ils doivent te payer. La décision de faire un film dépend donc de plusieurs choses, mais une fois que tu as décidé de faire le film, je le fais de la meilleure manière possible : le pousser jusqu’à la fin. Aussi, si le film est bancal, j’aime travailler avec le metteur en scène. J’aime travailler sur le dialogue. J’essaye de mettre moi-même, mon expérience là-dedans.

« Vous ignorez ce que signifie le mot « impossible » ? » (Air Force, Howard Hawks)

Considérez-vous la post-synchronisation comme un inconvénient ou un avantage ?

C’est un inconvénient, mais on y est contraint. Tourner avec le son direct coûte très, très cher. On n’a pas tellement d’argent pour faire des films comme aux États-Unis qui ne connaissent pas la post-synchronisation comme nous. C’est pourquoi, il arrive qu’on nous oblige parfois à refaire la scène que l’on avait faite trois mois auparavant. C’est dommage. mais insonoriser l’ambiance, c’est supprimer les nuisances sonores. C’est pour ça que Fellini tournait tout le temps dans le théâtre parce que là tu peux insonoriser. Maintenant, pour des raisons économiques, on tourne dans les rues, on tourne dans les maisons normales et là, c’est difficile d’insonoriser… Je viens de terminer un film (9) en Espagne autour de l’année 1500. On a tourné dans la vraie maison du Roi, l’Escorial, à côté de Madrid. C’était la première fois qu’il donnait l’opportunité de travailler à l’Escorial, à l’intérieur, dans la salle du Roi, mais il y avait des avions qui passaient sans cesse… Il faudrait réussir à insonoriser l’avion ! En Italie, on était obligé de faire la post-synchronisation pour ça, pour une question économique.

Vous avez joué à deux reprises pour certains réalisateurs et vous leur avez donné à chaque fois une performance différente alors qu’il s’agissait des mêmes thématiques liées à la notion de genre et du même univers propre au cinéaste (Speed Driver et Moto Massacre de Stelvio Massi, 4 de l’Apocalypse et Contraband de Lucio Fulci, Les Tueurs à gage et Lucia et les gouapes de Pasquale Squitieri, Racket et Action Immédiate d’Enzo Castellari)….

C’est pour ça qu’on est des acteurs…

Comment avez-vous fait pour échapper aux projections fantasmatiques des réalisateurs qui vous ont dirigé pour créer une icône plus vulnérable, plus humaine ?

Chaque réalisateur décide exactement de ce qu’il veut de ce personnage-là. Et tu peux le jouer de manière différente… Il y a plusieurs degrés pour ce faire. Dès le début au maximum, un peu moins, un peu moins… La même phrase, tu peux la dire 5, 6 fois de manière différente. Tout dépend ensuite de ce qu’il te demande avant d’en venir au montage qui peut changer également les paramètres du personnage au niveau de ton jeu. Si tu enlèves juste 10 photogrammes, le personnage a déjà un caractère tout à fait différent. Donc c’est de la technique qu’on met au-dessus de ça, mais avant tout… je suis du papier blanc. Écris sur moi ce que tu veux. Et là, c’est le réalisateur qui te demande les choses, qui pousse plus ce côté que l’autre, il lève ou il baisse le niveau suffisamment pour faire vivre à sa guise le personnage. C’est lui le maître de tout. Si le metteur en scène arrive à avoir ton maximum, il te demandera toujours le maximum et nous, nous devons le faire parce que nous ne sommes pas des réalisateurs.

« Tous les comédiens doivent aimer le personnage qu’ils jouent. Les pires personnages doivent avoir un bon côté, et il faut le trouver car il faut jouer la vulnérabilité » (Jessica Walter à propos de son personnage dans le « making of » d’Un Frisson dans la nuit de Clint Eastwood, bonus DVD)

Pouvez-vous nous commenter vos performances d’acteur avec Mauro Bolognini (10) et Monte Hellman ? Comment vous ont-ils dirigé ? Quelle est leur méthode de direction d’acteurs ?

Mauro… un grand moment, c’est la mère de toute l’équipe. Il te donne de l’amour, de la confiance. Il a une technique particulière… Il tourne beaucoup, beaucoup de mètres de pellicules. Et après, il choisit… Sur 10 000 mètres, il monte 50 mètres par exemple. Il avait sa caméra personnelle avec laquelle il faisait un petit zoom par exemple et, quand le plan était fini, il disait « fais-nous une autre fois comme ça, comme ça… ». Avec le zoom, il arrivait sur les yeux au premier plan afin de réussir à te prendre une petite émotion en plus, filmant entre deux coupes.

Monte… C’est un maître du découpage, de montage. Il tournait ce qu’il montait dans son film. Il ne tournait jamais un mètre de plus de pellicule. Tout ce qu’il filmait terminait dans le montage même de son film. Mauro tournait avec deux, trois caméras. Et Monte avait une seule caméra. Monte est monteur de formation, « montatore » on disait, et de découpage. Il y a des metteurs en scène qui ne sont pas capables de faire ça. Ils tournent beaucoup, beaucoup… 100 000 mètres de négatif et après il monte 3000 mètres. Chacun a sa manière, sa technique, aussi différente soit-elle. Mais ce qui nous intéresse c’est le rapport sentimental, le rapport humain que l’on a avec un metteur en scène. La technique, c’est une chose à eux. Moi, je déteste les 2, 3 caméras, 1 suffit… Si je regarde cette caméra, je dois jouer avec elle. Si j’ai 2, 3 caméras, je ne sais pas quelle est la mienne… Je ne me sens pas à l’aise. Une caméra, c’est comme une femme, il faut la baiser. S’il y en a trois, tu ne sais pas quelle est la tienne…

« Il faut jouer léger pour avoir du poids » (Louis Jouvet).

« Les acteurs doivent se plier aux exigences de leur réalisateur, ce ne sont ni plus ni moins que des artisans. Ce n’est pas de la modestie, c’est de la clairvoyance » (Bernard Blier).

Mais par rapport à la direction d’acteurs, quelles sont leurs grosses différences de direction entre Hellman (11) et Bolognini ? Ils ont tous deux des parti pris très différents…

Mauro est plus esthétique. Il regarde beaucoup plus le décor, la lumière… Des touches particulières de lumière. Il met une petite lumière là-bas, au fond, une autre lumière là. Il fait des « contre lumières ». Monte, en réalité, est plus « vrai », plus direct. Il se base plus sur la réalité des choses qu’il fait (12). Mauro aime la beauté, les choses esthétiques : il y a les costumes, toutes les choses qu’il prépare très bien, tout autour de lui. Il veut être parfait. Monte va directement sur le personnage. Il dit : « tu peux changer de travail si le spectateur ne te regarde pas toi et il regarde plutôt là-bas… ». Ce sont des manières différentes de travailler.

« Regardez ceux qui vous entourent. Vous les entendrez parler, en termes très précis, d’eux-mêmes et de leur environnement. On pourrait donc croire qu’ils ont ébauché une réflexion. Mais si on commence à analyser cette réflexion, on s’aperçoit qu’elle ne reflète pas la réalité à laquelle ils font illusion. On s’aperçoit même qu’il n’y a aucune tentative pour ajuster cette réflexion à cette réalité. Bien au contraire, à travers ces notions, l’individu essaie de supprimer toute vision personnelle de la réalité de sa propre vie, car la vie n’est à l’origine qu’un chaos, dans lequel on se sent perdu. L’individu le sait inconsciemment, mais a peur de se retrouver face à cette terrible réalité. Il la recouvre donc d’un rideau de fantasmes, qui semble limpide. Peu lui importe que sa réflexion soit faussée. Elle lui sert de tranchée pour défendre son existence, d’épouvantail pour chasser la réalité. » (Monty Hellman lisant Theory of Film or Redemption of Physical Realityde Kracauer dans le documentaire lui étant consacré, Plunging on alone : Monte Hellman’s life in a day (1986)).

Préférez-vous jouer des flics ou des truands ?

Je préfère… Jouer ! C’est-à-dire, ce n’est pas important le rôle que tu fais. Pour un acteur, plus difficile est le rôle et mieux c’est. Si c’est un rôle normal, qu’il y a peu d’émotion, qu’il est dépourvu de contradictions et est basé sur le mimétisme de ta vie courante et extérieure, ce n’est pas très difficile à jouer. Mais un rôle complexe, contradictoire avec toi-même, si tu as des émotions difficiles, si tu as des combats personnels, c’est mieux. Je préfère les rôles qui sont un peu plus « retrospectivo », ces choses sont plus difficiles ! Plus c’est difficile, plus j’aime le faire. C’est normal.

« – Le rôle du policier Nico Palmieri a dû être éprouvant à jouer pour Fabio Testi (dans Racket de Enzo G. Castellari) ?

– Le rôle était très difficile, mais Fabio s’en est tiré avec les honneurs. Son jeu d’acteur est vraiment très bon. Pendant pas mal de temps, il continuait à voir le monde avec les yeux de Palmieri. Un homme qui avait foi en une institution qui n’avait plus aucune raison d’être, face à une violence démesurée. Il s’était vraiment investi dans son rôle. Tous les jours, il venait sur le tournage avec un de ses amis qui était policier à la Brigade Anti-Mafia. Ils revoyaient chaque détail ensemble afin que le résultat soit conforme à la réalité. Fabio parlait, marchait et agissait comme un flic sur le tournage. Il fallait le voir pour le croire ! Au final, sa prestation est époustouflante. Il aurait vraiment mérité un prix pour son travail. » (Interview carrière de Enzo Girolami Castellari menée par Fathi Beddiar pour la revue Mad Movies, n° 160, janvier 2004).

Vos personnages doivent-ils être des véhicules politiques…

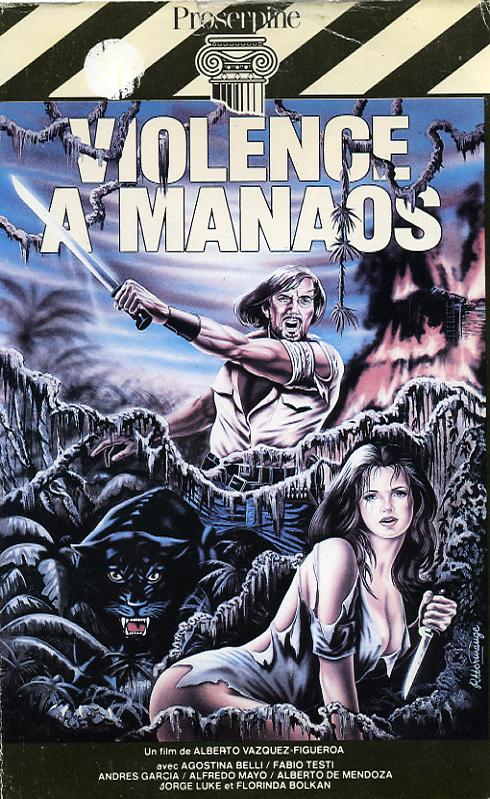

Contemporain d’une période politique agitée en Italie, votre figure est certes virile, mais toujours compatissante (Les Tueurs à gage, 4 de l’Apocalypse), souvent perdue (L’Important c’est d’aimer), politisée (Le Jardin des Finzi-Contini, Nada, Manaos) et finalement vulnérable (L’Héritage). Elle n’hésite pas à douter (Nada) et à se révolter (Revolver, Manaos) pour des valeurs justes.

À cette époque-là, on faisait beaucoup de films politiques. J’ai toujours été en dehors de la politique… Je n’ai aucun problème de jouer le politique ou ne pas le faire dans les films, mais je pense toujours faire mon travail, de le faire de la meilleure façon possible. Le cinéma c’est un véhicule politique. Bien sûr ! Un film, c’est déjà un message que tu portes. Si le message est bien… pourquoi pas ? Je ne suis pas contre… J’ai jamais mis en avant le choix de faire un film s’il a un message politique de droite ou de gauche. Moi, je m’en fous de ça, je suis en dehors, au-dessus de ça. J’ai jamais fait de films tout à fait politiques, ni même de films tout à fait anarchistes. J’ai fait mon rôle… Oui, l’anarchiste dans Nada (13), mais si je peux me définir, je suis un anarchiste poète. Je n’ai pas besoin de lois qui me disent ce que je dois faire. Je fais bien ce que je fais, mais les artistes ont été toujours esclaves du pouvoir, c’est pourquoi je me mets en dehors de ça et je me mets seulement à disposition pour faire mon travail. J’ai jamais eu une jaquette distinctive pour faire mon travail, heureusement ! Jamais !

« Cela fait longtemps que je voulais essayer de faire un film un peu agitateur ; pour moi, le bouquin de Manchette, c’était parfait. Il avait un côté littérature populaire (enfin, policier (14) !), ce qui est le meilleur biais pour ne pas avoir l’air de vouloir faire une œuvre politique. » (Claude Chabrol dans un entretien mené par André Cornand et Patrick Gaulier pour La Revue du cinéma, n° 279, décembre 1973).

« Avec Nada, j’ai voulu faire un film politique, un drame dérisoire, une farce sanglante. J’ai été mitraillé de tous les côtés à la fois. Je me permettais de dire que tous les terroristes n’étaient pas des aigles, qu’il y avait beaucoup de tarés parmi eux. En face, j’avais montré des flics qui n’étaient pas aussi purs que Jeanne d’Arc. J’avais péché contre l’Esprit – l’Esprit des gauchistes et celui des conservateurs. » (Claude Chabrol cinéaste, Et pourtant je tourne…, Collection « un homme et son métier », Robert Laffont, 1976).

« Il n’y avait pas de films politiques en France. Il y avait des choses sur des cas très spéciaux, des espèces d’éclairages sur des affaires judiciaires mais pas de films de réflexion politique. Nada en est un. Cela dit, j’ai affirmé que c’était le premier pour que les autres disent : « Et moi ! et moi ! ». » (Un Jardin bien à moi, Conversations avec Claude Chabrol par François Guérif, Denoël, 1999)

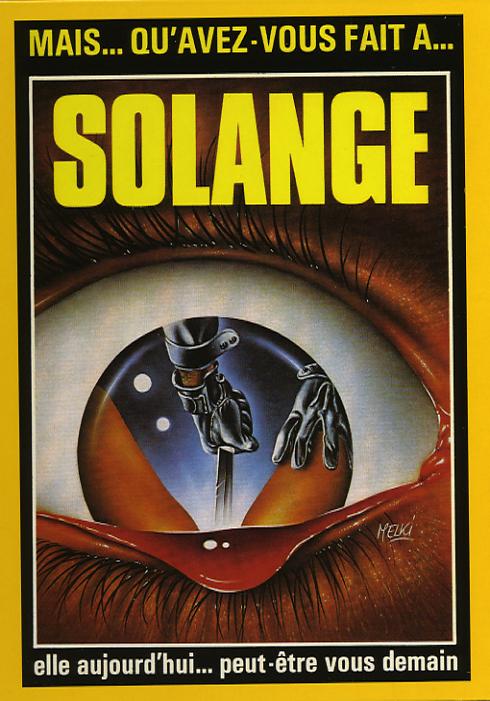

Dans le DVD français du film Mais qu’avez-vous fait à Solange ? (Cosa avete fatto a Solange ?, Massimo Dallamano, 1972), vous avez dit que les films ne résolvent rien selon vous, mais qu’ils mettent en lumière un ou plusieurs problèmes de notre société. Êtiez-vous de cet avis-là dans les années 70 quand vous jouiez chez Sollima, Chabrol, Figueroa, De Sica, Squitieri ?

Oui, malheureusement ou heureusement. Au cinéma, nous pouvons prendre une idée liée à un problème dans la société et en faire un film (15)… Notre métier fait voir le problème. Ensuite, ce sont aux hommes politiques de résoudre le problème. Quand Mais qu’avez-vous fait à Solange ? est sorti, il y avait le problème de l’avortement. Plus tard, une loi en Italie a été votée en faveur de l’avortement. Nous pouvons juste montrer le problème, mais ce n’est pas de notre ressort de trouver la solution. Malheureusement ou heureusement, je n’en sais rien. Les films policiers que j’ai fait, comme La Via della droga (Action Immédiate/The Heroïn Busters, Enzo G. Castellari), comme Camorra (Les Tueurs à gage), I Guappi (Lucia et les gouapes), ont été des films d’action, mais il y avait toujours un problème social à la base… un message. Et, à plusieurs reprises, ce message arrive, et cela même à travers un film d’action ! Si le message est perçu, cela signifie que tu as fait du bon travail. Malheureusement, on n’a pas la possibilité de résoudre les problèmes. Parfois, des problèmes sociaux sont résolus sans le besoin d’un message lié à ce problème dans ce film, et souvent on a beau faire des films sur la drogue, le kidnapping, la mafia, la camorra et ces problèmes sont toujours et malheureusement bien présents.

« Sur le thème de la « camorra » napolitaine du début du siècle, Squitieri a réalisé, avec I Guappi, une très belle fresque dramatique, digne en tous points à la fois du meilleur Matarazzo et du meilleur Visconti. Sur un scénario (de Ugo Pirro) plein de nuances psychologiques et de détails vrais sur une Naples dominée par la misère et les petits patrons camorristes, Squitieri brode une aventure complexe d’amour impossible, de haines et de rivalités entre camorristes et policiers, qui culmine dans un procès fort efficace où l’on doit se retenir pour ne pas se lever de son siège et applaudir les « bons » contre les « méchants ». Une mise en scène riche et adéquate, Claudia Cardinale, un peu mûrie, très bien dirigée et métamorphosée en femme du peuple, tout cela élève I Guappi un cran au-dessus des tentatives mélodramatiques récentes. Le premier mérite de Squitieri est de rendre vie à ces « lieux communs », et c’est seulement dans la dernière scène qu’il passe, sans emphase, dans le même travelling, de la salle du tribunal du passé aux intérieurs et extérieurs de la Naples d’aujourd’hui. » (Critique du film Lucia et les gouapes écrite par Lorenzo Codelli et traduite de l’italien par Paul-Louis Thirard, Positif, n° 160, juin 1974).

Comment expliquez-vous que dans presque tous vos films des années 70, vous êtes systématiquement en prison (16) ? !

Je ne me suis jamais posé la question… Mais c’est vrai… Je meurs aussi assez souvent dans les films que j’ai fait parce que le rôle doit mourir, je ne sais pas… Ce sont des moments de cinéma qui sont là pour prendre l’émotion des gens : mourir (17), aller en prison. Ces facteurs témoignent mieux d’un personnage aux limites de la réalité. Quand on est aux limites des possibilités humaines ou de la société, c’est là que peut émerger une certaine vérité, une émotion plus vraisemblable et les scénaristes de l’époque raffolaient de ça. En Italie, on n’avait pas d’argent pour faire le cinéma comme les Américains, mais on y arrivait à travers des idées, des scénarii, grâce à diverses choses techniques que le metteur en scène leur demandait de faire, pour être « suffisamment » à la hauteur.

« Dans Nada, il y a une courte citation de Schopenhauer qui dit que le solipsiste « est un fou enfermé dans une citadelle et imprenable » ; on peut dire que la plupart des individus vivent dans un solipsisme relatif, c’est-à-dire qu’ils sont tellement enfermés dans leur propre vie qu’ils sont absolument incapables d’imaginer un univers extérieur. Alors, il y a un moment où l’imagination explose quand même parce qu’elle existe à l’intérieur de l’individu ; donc, lorsqu’elle explose cela donne le truc de Mai. Quand ils disaient « l’imagination au pouvoir », c’était vrai ; elle n’était pas vraiment au pouvoir, mais elle giclait un peu partout ; elle a giclé quand même assez longtemps, très exactement six semaines. Mais, pourquoi six semaines et pas plus ? C’est parce que c’était la limite, celle du moment où cela cesse d’être une aventure pour devenir quelque chose de sérieux ; là, les gens reculent parce qu’il y a tout de même un plongeon dans l’inconnu qui est terrifiant et qui les terrifie. Ce plongeon, ils ne le veulent à aucun prix ! Ce qu’on appelle la société de consommation ce n’est pas autre chose qu’une prison dorée ; il est tout de même merveilleux de s’apercevoir que cette société d’amélioration de la vie matérielle des individus est en réalité la fabrication de cette prison et d’une compression encore plus grande qu’elle n’existait autrefois ! » (Claude Chabrol dans un entretien mené par André Cornand et Patrick Gaulier pour La Revue du cinéma, n° 279, décembre 1973).

Quelle est votre création la plus personnelle sur un personnage au-delà de son écriture dans le scénario ? Quel est votre rôle préféré ?

Je n’ai pas de films ou de personnages préférés. Chaque film est une partie de ma vie que j’ai vécue à travers eux, à cent pour cent, que j’ai fait au meilleur de mes possibilités. Chaque film est un morceau de ma vie que j’ai vécu très intensément et qui m’a donné quelque chose. En plus, si un film n’a pas eu de succès, c’est mieux, parce que j’ai appris qu’on doit toujours faire mieux la prochaine fois. J’aime les personnages qui sont en conflit avec eux-mêmes, ils sont forts. Des personnages qui sont difficiles à réaliser dans la mesure où ils ont plusieurs sentiments en même temps, mais je n’ai pas de personnage…

J’aime Le Jardin des Finzi-Contini (18) (Vittorio De Sica, 1970) plus qu’un autre film parce qu’il a gagné un oscar et grâce à Vittorio De Sica, j’ai eu la possibilité d’être connu dans le monde entier, mais pas parce que j’ai fait ce film-là (19). De Sica venait et disait « assois-toi ici, regarde-moi », et il faisait le rôle, mon rôle, le rôle de la femme, de l’enfant et tout. C’était tellement facile de faire le film, il suffisait de l’imiter. Tellement facile parce qu’il était un acteur qui avait fait beaucoup de films. Il a eu 5 oscars… Au contraire avec un autre metteur en scène, tu mettais plus de toi-même, tu souffrais plus « là-dedans », tu travaillais, tu y mettais de l’âme… Peut-être que c’est un souvenir plus fort, mais c’est le résultat qui compte au final. Dommage que ce soit une putain (1971), que j’ai fait avec Giuseppe Patroni Griffi (20)… C’était très dur. C’est une tragédie avant Shakespeare où le type arrive avec le cœur de ta femme dans un couteau comme ça… Il disait « Tu voulais le cœur de ma sœur, voilà, c’est là ! ». Alors là, c’est un peu difficile… J’ai des souvenirs de ce film parce qu’il était très fort…

« Entre Giovanni, un cœur à la pointe de sa dague.

GIOVANNI

Ici, ici, Soranzo ! Paré d’un sang fumant, / Qui triomphe de la mort ; portant avec fierté les dépouilles / De l’amour et de la vengeance ! Ni le Destin ni aucune des puissances des puissances / Qui guident les mouvements des âmes immortelles / N’ont pu me retenir.

LE CARDINAL

Que signifie cela ?

FLORIO

Mon fils Giovanni !

SORANZO (21)

[À part] M’aura-t-on devancé ?

GIOVANNI

Ne soyez pas stupéfaits : si vos cœurs craintifs /Frissonnent à cette simple vue, quel livide effroi / D’une lâche fureur aurait saisi vos sens / Si vous aviez contemplé le viol de vie et de beauté / Que je viens de commettre ! Ma sœur, ô ma sœur ! / (…) / C’est le cœur d’Annabella, oui ; pourquoi tressaillez-vous ? / Je jure que c’est le sien : la pointe de cette dague a labouré / Son ventre fécond, et me laisse le renom / Du plus glorieux bourreau. » (Dommage que ce soit une putain de John Ford, Acte V, scène VI)

Comment définiriez-vous le point commun, le fil conducteur de tous les personnages que vous avez joués au cours de votre carrière ?

Je n’ai pas fait le bilan jusqu’à maintenant… Je n’ai pas écrit de livres, ni de mémoires. Pas encore, mais je pense que j’ai toujours essayé de faire des personnages positifs. On est obligé de porter son physique à l’écran, de l’assumer. Mon physique, pour les producteurs, pour les metteurs en scène, c’est un physique positif, un physique qui donne de l’émotion positive. J’ai essayé de faire des films où j’avais un grain, des défauts, rempli de problèmes… La distribution n’a jamais voulu à cause de mon physique sain, à l’époque, beau. C’est pourquoi, j’ai toujours fait des personnages positifs en concordance avec mon physique. C’est difficile de faire les choses à l’encontre de soi-même et c’est encore plus difficile d’aller à l’encontre de ce que le marché t’a donné jusqu’ici. Je pense qu’on est tous victimes de soi-même ; on est obligé de rentrer dans une espèce de marché dans la mesure où un film doit se vendre. Je ne sais pas si, avec l’âge je pourrais changer de rôle, jouer quelque chose de négatif, mais on ne sait jamais.

« Je n’ai aucun regret. J’ai toujours aimé défier les règles, braver l’interdit. Et puis je ne suis qu’un demi-frère. Je ne pouvais pas renoncer à toi. » (Fabio Testi à Dominique Sanda dans L’Héritage de Mauro Bolognini).

Dans L’Héritage, vous incarnez au départ un personnage qui est très négatif, puis…

Oui, mais il se suicide donc… Il fait sa rédemption comme ça.

« Che morte più dolce che morire per amore ? (Quelle mort plus douce que de mourir d’amour ?) » (Dommage que ce soit une putain de John Ford).

Dans L’important, c’est d’aimer (22), vous êtes fragile aussi…

« Tiens, le fantôme est revenu. (…). Et toi, t’existes pas. » (Romy Schneider à Fabio Testi dans L’Important, c’est d’aimer).

Bien sûr, mais c’est l’amour… L’amour devient tellement fort que ce n’est plus soi-même, c’est l’amour qui bouge à l’intérieur… C’est un poème à l’amour… On a travaillé dur sur ce film-là. À des moments où je ne savais pas quoi faire, Andrzej Zulawski me disait « Donne-moi quelque chose » parce que je ne peux pas suivre tout le temps… je poursuis cette femme, mais elle ne me donne pas un regard, ni ne m’embrasse, je n’ai rien, rien du tout et comment continuer à jouer ce personnage… Il me disait « tu dois sentir dedans, ici, quelque chose dans l’estomac, le mal dans l’estomac pour l’amour d’elle ». J’ai dit « ça fait déjà 5 semaines que je joue ça, que j’ai mal, donne-moi quelque chose en plus, une petite scène comme ça, de l’espoir » (« esperanza »). « Non », il disait, « c’est comme ça ». Bon, on l’a fait… Il disait tout le temps « ou le film est un grand succès ou personne n’ira le voir, on ne va pas faire les choses à moitié »… Il avait raison.

« Servais (Fabio Testi), personnage central du film, bénéficie d’un statut assez paradoxal. Il est en un sens le plus proche des sources du mal. Photographe, il côtoie et saisit tous les spectacles de déchéance et de mort, et il les exploite. Même devant le cadavre de son ami Lapade (Michel Robin), il ne peut s’empêcher de prendre son appareil. Mais précisément, cette activité, cette profession mettent en quelque sorte à distance le monde qu’il photographie. L’appareil crée une barrière quasi infranchissable. D’où sa sérénité, voire sa placidité. Il représente cette nécessaire conscience lucide au sein de l’espace romanesque – celui qui est à la fois le plus près et le plus loin du centre de l’action, celui qui fait surgir et précipiter les événements, et en même temps celui qui s’en protège. Pourtant, l’Apocalypse finit toujours par triompher, et il devra battre en retraite. L’amour de Nadine (Romy Schneider) sera pour lui comme une ligne de fuite, une éclaircie pour échapper à l’emprise, même médiatisée, du mal. Et tout naturellement, lorsque cette fuite sera accomplie et la rencontre effectuée entre Nadine et lui, le film devra s’achever avec cette ultime perte de lucidité, cet oubli du monde. » (« Pour ne pas en finir avec l’apocalypse, L’Important, c’est d’aimer » de Frédéric Vitoux, Positif n° 166, février 1975).

Mais avec qui était-ce plus dur de jouer, Romy Schneider ou Klaus Kinski ?

« Moi, je ne me choisis pas. Je ne me cherche pas. Je ne vais dans aucune direction. Je m’accepte. » (Klaus Kinski à Romy Schneider dans L’Important, c’est d’aimer)

Klaus Kinski… Le second jour, on s’est mis d’accord tout de suite parce qu’il faisait des conneries. Je l’ai collé au mur et je lui ai dit « Arrête-toi, tais-toi, c’est fini »… Mais il était un peu fou, hein ? Il essayait de faire des conneries, mais c’est passé vite… Romy, la pauvre, était un peu malade à l’époque, c’était un peu dur, mais elle était incroyable, une actrice formidable parce qu’elle pouvait tout faire. Romy était vraiment… Quand on voyait les rushs le soir, et quand elle est devant l’écran, c’était quelque chose d’unique. Unique… Elle pouvait tout faire, tout, vraiment !

« Essayons d’abord de préciser le mot « acteur ». Ce que j’aime, ce sont les vraies « natures » — la plupart sont des fonctionnaires, plus ou moins inspirés, du métier généralement très bons, mais les « natures » d’acteurs, ceux qui ont été quelque part touchés par la grâce c’est très rare. Si je ne peux les avoir, je m’intéresse à ceux qui sont des natures dans la vie. J’ai essayé de mettre ces deux sortes d’acteurs dans le film. On cherche d’habitude à mettre ensemble des acteurs de même famille, qui ne détonnent pas ensemble. Les Américains, dans les années 30-40-50, ont réussi ça à la perfection ; mais quand on regarde de très près, on voit qu’ils jouent tous pareil. Moi, c’est le contraire qui m’intéresse : prendre des personnages dans des familles très différentes. Il n’y a aucune commune mesure, aucune concordance, nulle part, entre Klaus Kinski et Jacques Dutronc.

Si on pense qu’à l’intérieur d’une petite chose il y a une grande âme, il n’y a que les acteurs qui puissent la faire sortir, à condition bien sûr qu’il y ait un entêtement total dans le style de fabrication du film. Alors mes acteurs, j’essaye de les pousser. C’est un cas particulier avec chacun. » (Interview de Andrzej Zulawski par Jacques Grant, Cinéma, février 1975, n° 195)

Où en est le rêve de votre vie d’adapter pour le cinéma votre livre Sotto le ali del leone [« Sous les ailes du lion »] (coécrit avec Maurizio Ghidini et paru en 2002 chez l’éditeur italien Maioli)?

C’est un projet que j’ai depuis longtemps. J’ai écrit avec un ami un sujet pour un film dont l’atmosphère se passe dans la Venise autour de 1500, durant la période des doges. Un ami à moi l’a lu et m’a dit : « c’est tellement beau, pourquoi tu ne fais pas un livre de ça ». C’est à l’origine un livre historique autour d’une histoire d’amour comme Roméo et Juliette, mais à Venise. L’histoire entre le fils d’un doge et une fille populaire, une enfant du peuple. C’est une histoire d’amour impossible comme toujours dans les histoires d’amour de la littérature, mais ça s’est vraiment passé. On a écrit le livre et j’ai essayé par la suite de monter un film… C’est une très belle histoire d’amour, mais cela représente beaucoup d’argent… C’est donc très difficile de monter ce projet. On verra quand même, on verra…

C’est pour l’interpréter, le réaliser ou… ?

Interpréter… Jouer le Doge, mais l’histoire, c’est entre deux adolescents, un garçon et une fille très jeunes. Moi, je dois faire un petit morceau : le Doge, le père du garçon. J’en ai parlé avec Sean Connery à qui j’ai raconté l’histoire. Je serais très heureux de ne pas jouer le Doge s’il le joue… Ma seule préoccupation est que le film se réalise… En ce moment, en Italie, c’est très difficile de monter un film, et un film comme celui-là demande beaucoup d’argent.

Avez-vous un modèle ou plusieurs auxquels vous vous êtes inspirés au début de votre carrière ?

Oui, j’ai toujours aimé Gregory Peck. Toujours, toujours aimé. Et j’ai eu la chance que dans mon dernier film, que je viens juste de terminer à Madrid (La Conjura de El Escorial de Antonio del Real), il y ait eu Tony Peck, son fils, qui a travaillé avec nous.

Gregory Peck… Je me souviens… Pendant le tournage de L’Important c’est d’aimer, il travaillait ici, à Paris, et on était dans le même hôtel. Un soir, je l’ai attendu, et il m’a fait un autographe, m’a fait une dédicace et m’a dit « vous êtes en train de tourner un film avec Romy… ». Bon, on a bu jusqu’au matin. J’ai aimé les films qu’il a fait, son personnage comme ça, très sérieux, bien… Il aimait boire bien sûr, comme tous les acteurs américains, mais j’ai un bon souvenir de lui, oui… Tu aimes quelqu’un, mais tu ne peux pas l’imiter pour autant. Tu ne peux pas l’imiter parce que chacun a son caractère et moi, pendant le tournage d’un film, je ne vais jamais au cinéma. Quand je suis entrain de tourner un film, si je vais au cinéma et que je vois un bon film avec un bon acteur, la bonne interprétation… le jour d’après, je vais le faire au tournage. Je m’interdis d’aller au cinéma. Au fond, je n’ai pas quelqu’un, ou une préférence pour un acteur plus qu’un autre. J’aime les bons films, c’est vrai, mais chacun est comme il est.

Quel est votre meilleur souvenir de tournage ?

C’était la nuit où j’étais entrain de faire Camorra. On a reçu une lettre comme quoi on avait gagné l’oscar avec Le Jardin des Finzi-Contini. C’était une grande fête… Moi, le jeune acteur qui arrive comme ça ! Un oscar ! C’était pour moi un très bon moment, pour le metteur en scène, pour tout le monde… Sinon, les meilleurs moments, de manière générale, sont les fins de journée quand on te dit « c’est fini ! Demain matin, 8 heures ! ». C’est le meilleur moment du tournage !

Derek Woolfenden, Yves-Marie Mahé et Christian Girashi.

NOTES

(1) Ce sont les films La Poursuite implacable (Revolver) de Sergio Sollima et Le Tueur de Denys de La Patellière qui furent programmés dans le cadre des soirées « Cinéma bis » de la Cinémathèque française le vendredi 2 novembre 2007 à 20 h.

(2) Fabio Testi est venu présenter Lucia et les gouapes le samedi 3 novembre 2007 à 20 h 30 à l’Action Écoles à l’occasion de sa ressortie en copies neuves le 31 octobre 2007.

(3) « Je n’ai pas eu de problèmes pendant le tournage, j’en ai eu après. Parce que les producteurs avaient financé Ludwig de Luchino Visconti et ce film les avait complètement ruinés. Finalement, il a été distribué qu’en fin de saison sans campagne publicitaire et personne ne l’a vu. Je pense que s’il avait été fait au moment où je l’avais prévu, deux ans auparavant, cela aurait mieux fonctionné d’autant que c’était Terence Hill que j’avais prévu pour ce rôle que Fabio Testi a tenu. Quand Oliver Reed a enfin reçu le scénario, Terence Hill n’est plus disponible et il était pourtant emballé pour ce rôle, mais que voulez-vous, c’est un malheureux concours de circonstance, c’est ça le cinéma ! » (Sergio Sollima à propos de Revolver, cité par Jean-Pierre Dionnet pour la programmation du film à la télévision dans le cadre de son « Cinéma de quartier » sur Canal+).

« Mario (le vrai nom de Terence Hill est Mario Girotti – ndlr) est un très bon comédien, mais après le succès de Mon nom est Personne et des deux Trinita, il était devenu très, très cher ! J’ai donc revu mes objectifs et j’ai engagé Fabio Testi pour le rôle. Et j’ai bien fait de le faire. Testi est magnifique dans le rôle, et il forme un excellent duo avec Oliver Reed. » (Interview carrière de Sergio Sollima par Fathi Beddiar pour la revue Mad Movies, n° 148, décembre 2002).

(4) « Génovès (le producteur du film) m’a demandé de prendre des acteurs italiens pour faciliter la coproduction. Il m’a suggéré Fabio Testi. J’avais vu Mariangela Melato dans Mimi Metallo où je l’avais trouvée bien ; de plus elle parlait français, c’était elle qui doublait la plupart des actrices italiennes. Pour les autres, c’est un choix personnel. Je ne voulais pas prendre de vedettes françaises, mais prendre des acteurs qui conviennent aux rôles. C’est Michel Piccoli qui m’a recommandé Michel Aumont, que je trouve formidable. Maurice Garrel était idéal ; le choix de Michel Duchaussoy était presque automatique. Quant à Lou Castel, j’en avais envie, et il marchait dans la combinaison italienne. » (Un Jardin bien à moi, Conversations avec Claude Chabrol par François Guérif, Denoël, 1999)

(5) C’est une commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie en Italie.

(6) Romano Puppo est un cascadeur qui doubla souvent Fabio Testi par la suite, mais qui joua également souvent à ses côtés comme l’attestent les films suivants : Racket, Action Immédiate, China 9 Liberty 37, Moto Massacre, Speed Driver, Contraband…

« Romano est peut-être l’une des personnes les plus fortes que j’aie pu rencontrer dans ma vie. C’était une force de la nature et il était physiquement très impressionnant. Lorsque j’avais des difficultés en matière de cascades, Romano trouvait toujours une solution. Il n’avait peur de rien. Dans beaucoup de films, Romano se surpassait physiquement. Il était l’un des cascadeurs les plus demandés du cinéma italien. Regardez sa filmographie ! Il fut la doublure de nombreuses stars du cinéma (Richard Harris, Giuliano Gemma, Fabio Testi, Franco Nero, Lee Van Cleef, Roger Moore et même Jean Rochefort !). Je me souviens du travail de titan qu’il avait accompli sur Orca de Michael Anderson. Je le faisais travailler sur tous mes films, je ne pouvais pas me passer de lui. Ce n’était pas un grand acteur, mais il avait une gueule comme on n’en fait plus aujourd’hui. Lorsqu’il est mort d’un accident de moto en 94, j’ai eu du mal à m’en remettre. » (Interview carrière de Enzo Girolami Castellari menée par Fathi Beddiar pour la revue Mad Movies, n° 160, janvier 2004).

(7) « – L’année où vous avez tourné ce film (Mais qu’avez-vous fait à Solange ?), vous avez fait 3 autres films. Vous avez fait Les Tueurs à gage, Le Tueur, et aussi Ma Dernière balle sera pour toi. Comment avez-vous fait pour passer de l’un à l’autre en si peu de temps ?

– Ça a toujours été ma prérogative. M’enfermer dans un même personnage, ça n’a jamais été mon truc, contrairement à certains acteurs italiens qui ont toujours été dans le genre western, comme Franco Nero ou Giuliano Gemma. Après les films avec Sergio Leone, ils ont fait une quinzaine de westerns. Moi, j’ai toujours fait des films différents parce que ça m’ennuyait de toujours jouer le même personnage. De plus, j’essayais de faire des films de qualité avec des réalisateurs de qualité, et d’alterner avec un film commercial pour gagner plus d’argent. J’ai toujours essayé de mélanger… les genres pour cette raison. Et j’aimais beaucoup travailler avec des réalisateurs débutants. Dans ma carrière, j’ai fait 11 ou 12 premiers films, je ne me souviens plus bien. Certains réalisateurs n’en ont fait qu’un parce que c’était mauvais. Mais d’autres sont devenus célèbres, comme Andrzej Zulawski avec L’Important, c’est d’aimer, ou Pasquale Squitieri. Parmi les réalisateurs avec qui j’ai aimé travailler, certains sont devenus célèbres. En fait, le rapport avec un réalisateur débutant est différent d’avec un professionnel qui impose ses idées, sa façon de filmer et forcément, sa façon de travailler. Je m’entendais mieux avec les débutants car je mettais mon expérience au service de l’histoire. On collaborait plus, il y avait plus de complicité. Sur le plateau, j’ai toujours aimé me donner à 100 %. » (Bonus DVD autour du film Mais qu’avez-vous fait à Solange de Massimo Dallamano, Interview de Fabio Testi).

(8) « Tarantino l’adore, il a dû voir tous les films d’Enzo Castellari qui en a fait plus de 100. C’est quelqu’un de très particulier, d’une grande culture cinématographique. Son père, Marino Girolami, a fait 160 films. Alors Enzo a toujours vécu de pain et de films… Il a une expérience unique. Travailler avec lui, c’est génial. Je me souviens que pour un film, on n’avait pas la partie centrale. Dans le scénario, on avait le début et la fin. Il fallait commencer le tournage pour des raisons financières, on devait avoir le financement et terminer le film. Il nous manquait toute la partie centrale. Mais on l’a quand même tourné. On a fait la partie centrale après. C’est une question de confiance. Avec Enzo, on pouvait tourner sans scénario. » (Portrait de Fabio Testi dans le bonus DVD du film Mais qu’avez-vous fait à Solange ?)

(9) Il s’agit de La Conjura de El Escorial d’Antonio del Real avec entre autres Julia Ormond et Jürgen Prochnow.

(10) « Dans L’eredità Ferramonti, nous voici revenus au XIXème siècle, et nous retrouvons le thème de la possession des objets, déjà présent dans La viaccia (« Ici, tout est à moi » dit le père boulanger à ses enfants avant de fermer boutique). Le contexte géographique de l’œuvre, tirée d’un court roman de Gaetano Chelli, est celui de la Roma umbertienne, où, au lendemain de l’Unité d’Italie, se forme un nouveau pouvoir de type politique et bureaucratique, destiné à se maintenir presque sans changements jusqu’à nos jours. Le problème des adjudications de travaux publics, la corruption dans les ministères à peine formés, la naissance d’une nouvelle classe d’entrepreneurs, tous ces motifs sont le contexte historique et social à l’intérieur duquel se noue, dans le cadre de la famille, une lutte sans merci pour la possession de l’héritage. (…).

Là où apparaît, chez Visconti, le sentiment de la mort d’un monde vécu consciemment, de l’intérieur, par un de ses représentants, chez Bolognini on voit mise en lumière la vulgarité d’une classe qui émerge et ne réussit pas même à cacher derrière un masque sa médiocrité et sa bassesse morale. Héroïne négative, la protagoniste (Dominique Sanda) sort vaincue, en cohérence avec le système des personnages de Bolognini. Sa défaite et sa faiblesse sont encore une fois celles d’une lutte individuelle, non organisée, de type anarchiste : « Le député Forlin avait raison ; celui qui triomphe, c’est celui qui a le monde de son côté », conclut-elle après la condamnation.

Mais quel est-il, ce monde des vainqueurs ? Un monde resté identique à lui-même dans les structures du pouvoir, dans les institutions, dans les tabous, dans la lutte contre toute tentative de rénovation. Le cinéma de Bolognini n’est en aucune façon un cinéma révolutionnaire. Il doit sa cohérence interne à son esprit profondément laïc, à son respect de la lettre des textes de départ, et à sa façon de renforcer la signification par les éléments sous-jacents et l’évidence croissante du rôle progressif de la perspective idéologique par rapport à la perspective psychologique et sentimentale. Dans son ensemble, le propos du metteur en scène met en relief sa méfiance vis-à-vis de l’activité politique organisée, et une sympathie plus grande pour la lutte individuelle, même perdante, pour la non soumission. Les catégories critiques à appliquer à son cinéma donnent les meilleurs résultats si elles tiennent compte du travail constant de médiation entre le texte original et le film, et si elles parviennent à dégager le fait que, dans les récits de Bolognini, les implications sont de plus en plus étendues ; pourtant il est fidèle à un système stylistique qui évite toujours la crise profonde, qui n’est jamais remis en question, et respecte constamment des bases idéologiques définies. Une donnée typique, dominante, du metteur en scène, c’est sa méfiance vis-à-vis des transformations réalisées dans les systèmes démocratiques par rapport à la force libératoire plus grande de l’utopie, et de l’imagination anarchiste. La rupture est là, et non pas tant au niveau de l’expression : on reconnaît ainsi que la véritable identification, la participation, ne se traduisent pas tant dans la reconstitution parfaite des atmosphères, mais plutôt dans les messages de certains personnages, où l’on peut reconnaître une sorte de transfert, idéologique en même temps qu’affectif. Il nous suffira de citer le jugement de l’anarchiste, le père de Libera (dans Libera, mon amour avec Claudia Cardinale) : « Il y a plus d’idées dans le fusil d’un brigand que dans la tête d’un démocrate ». (Bolognini, République italienne, Ministère des Affaires Étrangères, 1977).

(11) Dix ans après China 9, Liberty 37, Fabio Testi jouera une nouvelle fois pour Monte Hellman dans Iguana (1988) où il y interprète le personnage de Gamboa : « Iguana se place dans une perspective nouvelle chez Monte Hellman. Si ses autres films se caractérisaient presque toujours par une sorte de détachement glacé, d’objectivité d’entomologiste, celui-ci à l’opposé est crûment engagé, subjectif et donne toute priorité à l’émotion. Ce qui est facilité par le travail avec des comédiens comme Fabio Testi ou Maru Valdivielso, qui apportent au cinéma de Hellman une dimension charnelle jusque là inconnue de ses spectateurs (l’exception étant China 9, Liberty 37, qui laissait entrevoir le tournant d’Iguana). « Il est certain qu’avec Patrick Bauchau, qui aurait dû incarner Gamboa, Iguana aurait été différent. Pour moi, le choix des acteurs relève de l’instinct. J’ai choisi d’orienter le film vers l’animalité plutôt que vers l’introspection » (Monte Hellman). » (Monte Hellman par Charles Tatum Jr., Festival d’Amiens, Éditions Yellow Now, 1988).

(12) « Enfin… Ce matin, on discutait du fait que le cinéma est simple, alors que tout le monde le complexifie. Moi, il me semble que plus c’est simple, mieux c’est. Il y a toute cette théorie du cinéma appelée la fascination du mur. Dès qu’il y a quelque chose à l’écran, le public est immédiatement fasciné, hypnotisé. Inutile de changer de plan toutes les trois images, de faire tourner la caméra dans tous les sens, etc. Dans l’exemple, il y a une mouche qui se déplace sur un mur. Les gens ne peuvent pas s’empêcher de regarder. Quand je regarde des clips vidéo, je quitte la pièce, je change de chaîne, mais ça n’a absolument rien de fascinant. Ça peut être hypnotisant si on très concentré, mais c’est différent. Cette mouche est vraiment fascinante. Pour moi, elle représente le visage humain. (…) Ça prend du temps parce que le public est mal habitué. On ne les oblige pas assez à regarder, à voir. Il y a une espèce de vernis sur l’œil des spectateurs tandis qu’ils regardent ces myriades d’images qui n’évoquent aucune émotion, si ce n’est celle qui est liée à l’énergie connectique. C’est vrai que ce que j’ai tendance à faire pour surcompenser ou faire revenir le public, c’est de parfois faire durer le plan un peu trop longtemps. Je fais la même chose quand je tourne. À la fin d’une scène, je ne crie pas forcément « Coupez ! » L’acteur continue à jouer quelques instants et tout à coup, c’est merveilleux. Un changement se produit. Un moment magique, un instant de vérité. J’aime que ça se produise sur un plateau, mais aussi sur un écran. Parfois, il m’arrive de laisser cette scène dans le film, pour que le public regarde jusqu’au moment où ça devient gênant, où on aimerait passer à la scène suivante. C’est ce moment que je trouve important. J’essaie de me conformer à l’objectif de Griffith [« Si je m’échine à accomplir cette tâche, c’est avant tout pour que vous puissiez voir. »]. Et parfois, ça marche. » (Monte Hellman dans Plunging on alone : Monte Hellman’s life in a day de Paul Joyce).

(13) « Quant à Diaz Buennaventura (Fabio Testi), comme son nom l’indique, c’est un mystique : il a la Foi, dans la Révolution comme dans la Religion (il est catholique, pratiquant et espagnol). (…). Ce n’est pas seulement le terrorisme qui est en jeu, mais tout dogme dans la mesure où il produit l’aveuglement, l’illusion et la foi. Ayant reconnu son erreur, Diaz ne part pas relancer le combat révolutionnaire, mais va se jeter mystiquement dans un affrontement singulier et suicidaire avec le commissaire Gœmond (Michel Aumont). » (Claude Chabrol par Joël Magny, Cahiers du cinéma, Collection « Auteurs », 1987).

(14) « Si l’on veut comparer avec la littérature, les films précédents correspondaient plutôt à des romans policiers style policier psychologique anglais, et Nada, c’est le type de la série noire américaine. Ce qui m’a plu dans le livre de Manchette, c’est qu’il est vraiment construit comme les films policiers américains ou les romans de Richard Starck. Il y a des types qui se réunissent pour faire un hold-up, on les pourchasse, on les rattrape : c’est vraiment le même schéma. Cela m’amusait bien et je pensais que le spectateur ne serait pas dépaysé dans de telles histoires. » (Claude Chabrol dans un entretien paru dans Le Cinématographe n° 6, février, mars 1974).

(15) « Il n’y a rien d’exagéré dans Un citoyen se rebelle (avec Franco Nero) et Racket. Dino Mauri et Massimo de Rita, les scénaristes, n’ont rien inventé. Pour chaque film, ils se basaient sur des faits divers survenus en Italie. L’histoire d’un homme qui cherchait à se venger des voyous qui l’avaient brutalisé est vraie. Cet homme a été arrêté par la police, et cela avait écœuré la population. Nous étions tous en colère face à la violence et cela a donné lieu à des films extrêmes. L’histoire de Racket est vraie aussi. Il y avait partout des milices armées et des groupes de policiers qui avaient décidé de prendre les devants concernant la criminalité. Je me souviens qu’une fois, les journaux avaient parlé d’une fusillade qui avait éclaté en pleine rue entre policiers ! En plus, il ne faut pas oublier que le « concept » des vigilantes, historiquement parlant, est italien. L’histoire se répète. » (Interview carrière de Enzo Girolami Castellari menée par Fathi Beddiar pour la revue Mad Movies, n° 160, janvier 2004).

(16) Du western (4 de l’Apocalypse, China 9 Liberty 37) au film policier (Le Tueur, Les Tueurs à gage, Lucia et les gouapes, Revolver, Stateline Motel, Racket, Action Immédiate), mais aussi dans le film d’aventures (Manaos).

(17) La question du suicide est également récurrente pour les personnages qu’a interprété Fabio Testi (Le Tueur, Lucia et les gouapes, Nada ou encore L’Héritage) : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux, c’est le suicide. » (Mythe de Sisyphe, Albert Camus)

(18) « (…) le film ne précise pas intentionnellement les rapports et les caractères, il ne donne pas à un personnage plus d’espace qu’à un autre, il fait avancer au même rythme, en parallèle, l’histoire de chacun et l’époque, faisant en sorte que ces vies, même quand elles sont simples, sans aspérités, s’habillent de douleur et de peine à cause de tout ce qui se prépare autour d’elles. Le contrepoint est précis ; avec pudeur et mesure il se construit toujours sur des détails infimes, délicats : (…) [les personnages] évoluent et se débattent dans des faits privés souvent peu importants, modestes, mais tout autour, les faits publics, l’époque, les couvrent tous d’une angoisse intime, les endeuillent, les traversent d’un souffle de mort. Ce sont les drames et les oppositions d’une dizaine de personnes, à Ferrare, avant et pendant la guerre, vus dans des milieux familiers, mais le drame dont personne ne parle encore, que nous connaissons et dont nous nous souvenons, des huit millions de morts juifs, leur donne un sens et une dimension différents ; il menace, funeste, déjà présent. » (Gian Luigi Rondi, « Il Tempo », Rome, 23 décembre 1970, repris in Prima delle « prime », Film italiani 1974-1997, Bulzoni, Rome 1998).

(19) « Il m’a paru que la fin du film, « trahison » paraît-il, atteignait au poignant par-delà les chants yiddish, grâce à une sorte de familiarité dans le terrible (les futurs déportés « distribués » dans des salles de classe) où les gestes les plus simples renvoient à une tentation tchekhovienne que De Sica s’est toujours connue. La ville de Ferrare, n’apparaissant que pour retourner à ce tennis dont les grilles en évoquent déjà d’autres, signifie, par sa référence « dérisoire » à une « colonie » (dont De Sica rappelle les illusions initiales pro-mussoliniennes puis pro-françaises) l’annulation de la clôture réciproque d’un jardin vainement (mais non ostentatoirement) aristocratique. Le cinéaste populiste, demain septuagénaire, ne s’académise pas : franchissant ses propres erreurs, il remonte, sans honte, à l’origine : au mélodrame. » (Critique du film Le Jardin des Finzi-Contini écrite par Gérard Legrand, Positif, n° 136, mars 1972)

(20) « Resserrant la pièce de John Ford jusqu’à la durée habituelle d’un film, Giuseppe Patroni Griffi n’accorde plus droit de cité qu’à la flamboyante tragédie de l’inceste, toute digression dramatique pratiquement rejetée. Dans sa mise en images, il opte pour un « tout montrer » ou presque, en harmonie avec l’impudique et brutal « tout dire » de l’Elizabéthain. Datant et actualisant tout à la fois cette chronique italienne, il raccorde façades et jardins anciens à de très beaux décors d’intérieurs où l’empreinte du design contemporain est parfois, avec beaucoup de bonheur, plus sensible que la fidélité au style du passé. Il arrive certes au cinéaste, accompagnant sans relâche ses personnages dans leurs moindres déplacements, guettant leurs gestes les plus insignifiants, de glisser du maniérisme affecté à quelque monotonie ennuyeuse. Mais comment ne pas lui pardonner ces moments pour la direction d’une interprétation sans failles, dominée par Charlotte Rampling, sœur-amante qui se laisse dévorer par la passion avec une joie douloureuse ? Et comment oublier l’apothéose de l’horreur, cette boucherie ruisselante qui laisse loin en arrière les ralentis sanguinolents des actuels petits maîtres américains et italiens, ce carnage somptueusement ordonné sur quoi se clôt cette œuvre décadente, épithète qui voudrait, loin de marquer des faiblesses, souligner ici la force d’un charme vénéneux de fin d’un monde ? » (Critique du film Dommage qu’elle soit une p… écrite par Jacques Demeure, Positif, n° 149, avril 1973).

(21) Dans le film, Soranzo est interprété par Fabio Testi et Giovanni par Oliver Tobias.

(22) « Le fait que les figures soient esquissées, c’est un choix, une option, que j’ai faits entre autres parce que je m’ennuie beaucoup au cinéma où l’on essaie de me vendre une espèce de pseudo-petit-réalisme qui ne m’apporte pas plus de savoir, d’inquiétude ni de joie que les spectacles que je peux observer dans ce poste de télévision ou que je vois dans la rue.

Il y a donc une volonté de trouver la vérité de mes personnages non pas dans leurs occupations, dans une espèce d’ancrage psychologique à la vie-vie, mais de les rendre vrais dans un sens qui va peut-être plus loin. (…)

Disons que je crois que plus on aurait créé une réalité sociale pour ces personnages-là, plus je me serais d’abord enfoncé dans quelque chose que je ne connais pas vraiment et donc je me serais senti dangereux par rapport à moi-même, ensuite l’anecdote serait devenue particulière et on aurait dit « oui, ça reflète ceci parce que… ».

Voyez Blow-Up, qui est aussi, comme L’Important c’est d’aimer, l’histoire d’un photographe. Antonioni a fait un travail contraire : toute la première partie du film – la meilleure d’ailleurs – reflète avec une exactitude sociologique la vie d’un photographe issu du peuple mais ayant gagné de l’argent à Londres à une certaine époque. Au moment où arrive Vanessa Redgrave et où se pose le problème moral de l’action ou de l’inaction avec cette histoire de l’homme qu’on tue dans un parc, le film décolle complètement : vous vous apercevez que vous avez deux films assez mal imbriqués l’un dans l’autre. Moi je ne voulais en faire qu’un, le film des positions morales exemplaires me paraissant plus important que le film des réalités sociologiques, car ces réalités nous conduiraient sur d’autres voies, dont je ne nie pas l’intérêt, mais qui me paraissent moins éclatantes pour ce sujet-là. (…).

Relisez la Bible : vous verrez que les réalités morales sont les mêmes qu’aujourd’hui, et pourtant la réalité sociologique des chameaux et des chèvres dans le désert est bien différente de la façon dont vous êtes habillé, de l’appareil que vous tenez ou de la voiture dans laquelle vous êtes arrivé. » (Interview de Andrzej Zulawski par Jacques Grant, Cinéma, février 1975, n° 195)