Super Fuzz (Poliziotto superpiù) est une comédie policière fantastique mettant en scène Terence Hill dans le rôle d’un policier de Miami qui acquiert accidentellement des super-pouvoirs. Destiné principalement au public américain, le film a été diffusé à plusieurs reprises par la chaîne américaine HBO au début des années 1980.

« En dehors des livres de philosophie et de méditation, les plus belles oeuvres d’art du monde ont été « enlevées » dans la rapidité, dans l’envolée de l’inspiration. Et vivent les défauts surtout !! les défauts en art, c’est la Vie, c’est la vibration, c’est vous, donné, sans la retouche et la correction refroidissantes et inutiles à l’œuvre. » (Félicien Rops, Mémoires pour nuire à l’histoire artistique de mon temps, « Lettre à Henri Liesse », 15 septembre 1886)

Aujourd’hui, on pourrait encore voir ce film comme un énième nanar, mais si l’on se réfère au contexte du film et aux réussites de son réalisateur (Django, Le Grand silence, Il Bestione…), on pencherait plutôt vers autre chose. La mise en scène lourde, la composition hasardeuse des plans, le jeu des comédiens en roues libres ou approximatif, le découpage bâclé, les couleurs hideuses du film convergent pourtant vers une énergie célébrant non pas la régression (que les critiques de cinéma invoquent devant ce type de productions, s’ils sont bien lunés) mais une énergie plutôt décomplexée, fulgurante et donc indirectement subversive. Sergio Corbucci, certes contraint par l’économie drastique de ses moyens liés au déclin d’un certain âge d’or du cinéma italien, s’en accommode pour filmer désespérément dans une geste superbe comparable à l’état d’esprit des meilleurs Larry Cohen. Il s’agit d’un désir de cinéma, de faire des films malgré tout. Et leur économie restreinte force l’imaginaire de nos techniciens à renouer avec celui de la pure enfance, jusqu’à même relever d’une d’écriture automatique où certaines scènes s’affranchissent de toute vraisemblance pourvu que notre ivresse reste intacte le temps du film et grâce à l’avalanche soutenue de ces « carambolages » successifs aussi bien narratifs que visuels : « L’enfant, brisant son jouet, a l’air d’en chercher l’âme. » (Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer).

« Lorsque Coleridge évoque « la suspension de l’incrédulité » dans son essai sur la poésie imaginative, il sait à mon sens que l’incrédulité n’est pas un ballon, un objet des plus légers sur lequel il suffit de souffler pour le suspendre dans l’air ; c’est plutôt un poids qu’on doit soulever d’un seul coup et ensuite maintenir en l’air de toutes ses forces. L’incrédulité n’a rien de léger, croyez-moi. (…). Chaque fois que je tombe sur un homme ou une femme qui exprime une opinion du genre : « Je ne lis jamais de fantastique et je ne vais jamais voir de films d’horreur ; rien de tout cela n’est réel », j’éprouve à son égard une certaine compassion. Le poids du fantastique est trop lourd pour lui. Ses muscles de l’imagination se sont atrophiés. (…) les enfants, qui sont plutôt faibles physiquement, n’ont aucun mal à soulever le poids de l’incrédulité. Ce sont les jongleurs du monde invisible – phénomène parfaitement compréhensible quand on considère le point de vue qui est le leur. » (Stephen King, Anatomie de l’horreur)

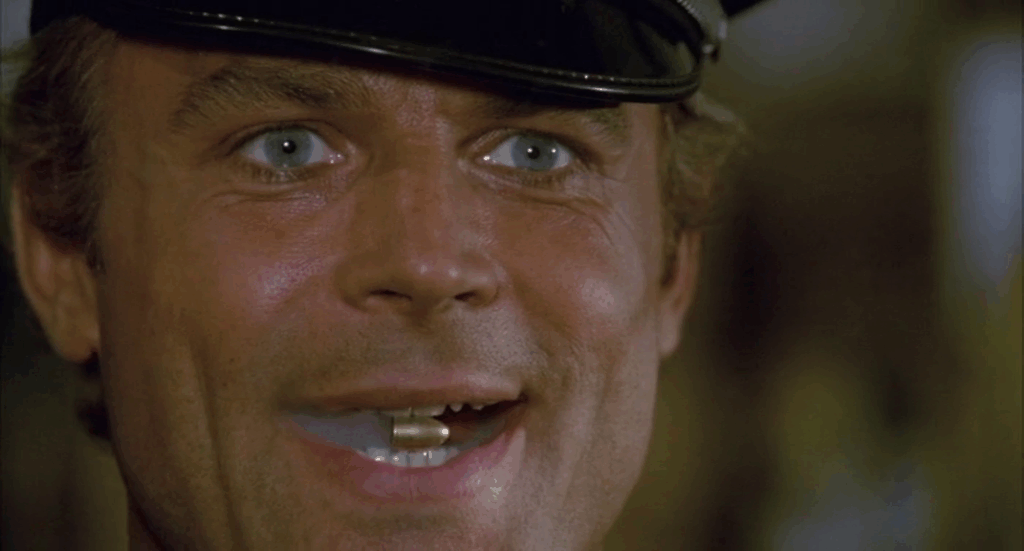

C’est pourquoi l’une des scènes les plus emblématiques est peut-être celle où Terrence Hill se libère d’une chaise électrique après avoir renvoyé les décharges mortelles sur les spectateurs pervers et avides de sa propre mort à laquelle ils étaient venus assister. Il fonce ensuite tête baissée dans un mur de carton pâte pour plonger dans le vide, pointe vers la mer défiant les lois de la gravité. Et enfin, rejoint son ami laissé pour mort dans l’épave d’un navire. Il le libère en gonflant son chewing-gum devenu une sorte de ballon dirigeable surplombant ensuite la ville… et cela continue ainsi, jusqu’au final tout aussi abracadabrant, ne refusant à son film aucune limite sensée malgré les faibles moyens utilisés et tellement peu adaptés à l’envergure habituelle de ce que leur écriture convoque qu’on les croirait volontaires ! Terence Hill renoue avec Pulcinella pour défier tout cartésianisme à l’instar de certains de ses rôles les plus emblématiques du western italien (Mon nom est Personne de Tonino Valerii en 1973 et Un génie, deux associés, une cloche de Damiano Damiani en 1975) et, grâce à lui, permet à Corbucci de rejoindre non seulement Georges Méliés mais surtout le conte philosophique voltairien où l’invraisemblable et la critique morale se côtoient…

« J’estime qu’une histoire impossible, du seul fait qu’elle n’a pas, pour se justifier d’être, une quelconque prétention documentaire ou idéologique, a toutes les chances de contenir beaucoup plus de vérité profonde qu’une histoire simplement plausible. » (Pierre Gripari, Préface des Contes de la

rue Broca)

Ce n’est pas tant d’y croire ou non qui relève de l’émotion ou pas, c’est cette volonté d’y croire malgré les contingences économiques et les pressions artistiques qui, dans la série B, sont souvent guidés, de manière opportune, par des succès commerciaux sur des sujets similaires qui les précèdent (des Dents de la mer à Tentacles, de Warriors aux Guerriers du Bronx, de New York 1997 à 2072, les mercenaires du futur). Il serait donc injuste d’accabler ces films de notre rigueur cartésienne puisque leur production mise sur notre imagination et l’invraisemblance de leur scénario pour échapper au diktat de la raison, du rationnel. Seule l’envie et la volonté téméraire de faire ces films comptent même si parfois leur imbécilité ou les travers moraux et sociaux de l’époque, pouvant s’y retrouver, peuvent apparaître comme indécents, voire gênants (sexisme, racisme), pour ne pas dire « inacceptables » pour singer aussi bien la suffisance de l’éducation que l’arrogance des prêcheurs militants du dimanche : « Tout d’abord, considérons que le but principal de toute éducation est d’apprendre à l’enfant à maîtriser ses instincts : impossible en effet de lui laisser une liberté totale, de l’autoriser à obéir sans contraintes à toutes ses impulsions.

« Cela pourrait, certes, fournir aux psychologues de l’enfance une expérience très instructive, mais la vie des parents deviendrait impossible et le tort soit immédiat, soit à venir, causé aux enfants serait considérable. L’éducation doit donc inhiber, interdire, réprimer et c’est à quoi elle s’est tout le temps amplement appliquée. Mais l’analyse nous a montré que cette répression des instincts était justement la cause des névroses. » (Sigmund Freud, Nouvelles conférences sur la psychanalyse, 1932)

C’est passionnant de « se faire avoir » (ou jouer le jeu) par des cinéastes s’étant fait eux-mêmes avoir de s’être pris ainsi au jeu ! En effet, on peut tout aussi bien imaginer Corbucci aigri de devoir faire ces films besogneux et commerciaux surfant sur les succès américains populaires et télévisuels de l’époque, mais le caractère débridé des moyens inadaptés qu’il utilise en devient poétique, voire (involontairement ou pas) politique de telle sorte qu’il finit par s’en accommoder, et potentiellement de s’en amuser : « Hollywood, pays du rêve et du cauchemar, capitale des morts vivants et des has been enterrés vifs au tréfonds d’une mémoire douloureusement courte. » (André de Toth, Fragments, Portraits de l’intérieur).

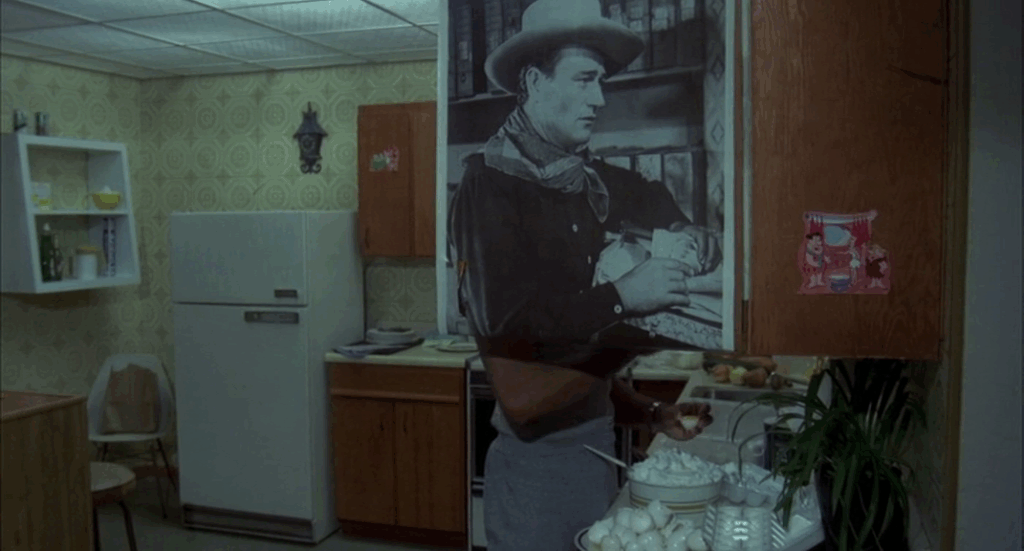

Imaginez l’imagerie pop déjà bien délétère de la culture américaine digérée par un cinéma italien fauché dont l’âge d’or révolu correspond à sa grossièreté. Comme le pet de Michel Constantin qui inaugurait Il Bestione (Corbucci, 1974), c’est un rôt dans Super Fuzz qui ouvre les festivités… La classe ! Sans jeu de mots !

« L’obscénité est tout ce qui se trouve choquer un quelconque magistrat âgé et ignorant. » (Bertrand Russell) »

Derek Woolfenden, 2024