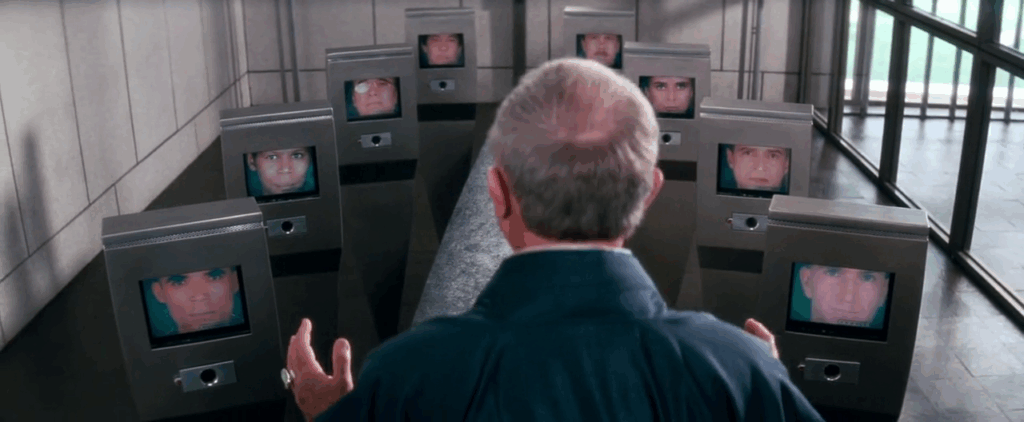

« John Spartan (Sylvester Stallone), archétype du flic qui suit son propre règlement, traque Simon Phoenix (Wesley Snipes), archétype du gangster nihiliste. Lorsque John se retrouve malencontreusement complice d’un crime de Simon, les deux hommes sont cryogénisés dans le même centre d’emprisonnement. Ils se réveillent dans un futur certes apparemment exempt de toute trace de criminalité, mais aussi complètement aseptisé, crétinisé, où les airs à la mode sont ceux des publicités diffusées en boucle toute la journée, où le politiquement correct s’est immiscé dans toutes les strates de la vie quotidienne – vous êtes automatiquement verbalisé pour toute grossièreté proférée -, où le sexe n’est désormais plus que virtuel. » (Jean-Pierre Andrevon, 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, critique de François Cau)

Les âmes bien-pensantes n’ont qu’à bien se tenir : Demolition Man, film visionnaire ! qui l’eut cru ?

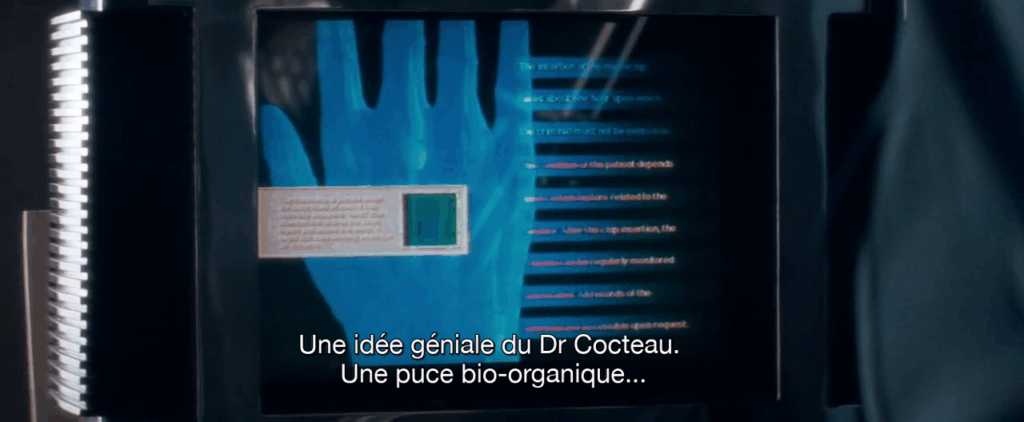

Télé-travail, check post-covid (eux, c’est à la suite d’un séisme), amendes pour les insultes, univers fascisant où la violence s’est déplacée dans la privation des libertés et non plus dans le caractère ostentatoire des conflits ouverts entre sexes (pas de sexes) ou entre classes (pas de classes, enfin si, mais les plus défavorisées sont sous terre, invisibilisés*), malbouffe (manger du rat), puce sous la peau pour nous contrôler, publicités des années 90 sont devenues la musique rétro de demain… : « Si l’on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu’elles s’en rendent compte ? » (Edward Bernays, Propaganda, Comment manipuler l’opinion en démocratie)

Que reste-t-il de la culture ? La publicité en est devenue la seule garante (Paradis pour tous de Alain Jessua avait déjà anticipé ce point en 1982) ou sinon la culture est muséographiée. L’art et sa pratique semblent être devenus subversifs (tant mieux!) et très éphémères (tant pis !) : les graffitis se font enlevés en moins de 3 secondes. Dans ce futur dystopique aux sourires béats ou forcés, on y instrumentalise un psychopathe en l’hypnotisant pour lui commanditer le meurtre d’un activiste trop épris de libertés, de justice et non dupe envers une paix qu’on lui a imposé. Et on diabolise ce dernier pour mieux faire passer la pilule… La question du destinataire : le même que pour Last Action Hero (1993) de John McTiernan (mise en abîme constante) et que pour Starship troopers (satire politique de 1997 renvoyant l’Amérique dans ses retranchements fascisants, comme l’attestait déjà Propaganda de Edward Bernays pour la propagande de l’Allemagne nazie, La Dialectique de la Raison de Theodor W. Adorno et Max Horkheimer ou qu’analysera Patrick Tort avec Du totalitarisme en Amérique) : créer le malaise du spectateur et éprouver ses propres limites avec le divertissement quand celui-ci est interdépendant d’une quelconque distance critique.

« Et c’est là, dit sentencieusement le Directeur, en guise de contribution à cet exposé, qu’est le secret du bonheur et de la vertu, aimer ce qu’on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement : faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. » (Aldous Huxley, Le meilleur des mondes)

Insidieusement, c’est dans le monde du bas que se trouve la culture, ou plutôt la contre-culture, sale, illégale, nocive, l’ « undergound », littéralement. Et c’est par le bas que surgira, jaillira celle-ci pour contredire, dénoncer et discréditer le monde factice visible, confortable, mortifère et propret des élites dominantes du film. Et c’est propre au cinéma fantastique américain de jouer cette équation de film en film : « Ce qui est caché dégénère ». En effet, ce sont les tombes et leurs revenants qui s’insurgent de Shining à Poltergeist, ou c’est le retour d’un refoulé intime ou politique qui refait surface d’un classique à l’autre (Carrie, Massacre à la tronçonneuse, La Nuit des morts vivants) : « Si nous voulons survivre, il faudra nous enfoncer dans le sol, n’est-ce pas ? Avez-vous déjà vu un saccophore creuser autour des racines des plantes ? Il sait qu’il trouvera quelque chose à prendre sous la surface du sol. Nous deviendrons tous de petits saccophores bruns. Nous devons tous apprendre à fouiller dans les décombres pour y trouver de bonnes choses, car c’est là qu’elles seront. » (Philip K. Dick, Foster, vous êtes mort!)

Le monde uniforme que décrit Demolition Man n’est pas un ersatz propagandiste à l’encontre des russes durant la guerre froide comme nombreux films américains de SF de cette période, mais bien le petit monde américain et l’anamorphose sociale et morale de ses propres dérives. Sa première attaque est donc intime et privée.

La deuxième attaque du film est toujours interne aux États-Unis, elle traite de son rapport au spectacle et celui-ci n’a rien à envier au péplum italien, et notamment à celui sous la coupe de Mussolini. Avant que les réseaux sociaux et les idéologues terrés derrière ne s’en mêlent, on oublie l’influence considérable directe ou indirecte du catch sur le cinéma (voire du sport et du show-business sur la politique), et du rapport au corps, à la farce, au grotesque, à la cascade que ce sport entretient implicitement avec le cinéma de ses vedettes importées (Hulk Hogan, The Rock, Batista), à son rapport au spectacle tout aussi grandiloquent que misérable. Le catch, comme la boxe, sont les parfaits moules du rêve américain. Beaucoup de films américains bien indigestes s’inspirent de la grandiloquence, de sa violence démonstrative et d’une certaine vulgarité assumée liée au catch ou permettent une critique du spectacle plus efficace. Ainsi, Demolition Man pourrait avoir comme influence indirecte les films Rollerball (Norman Jewison, 1975) et The Running Man (Paul Michael Glaser, 1987) qui non seulement jouissent au travers de leurs sports futuristes respectifs d’un rapport au public similaire à celui convié pour les matchs de catch, mais aussi intégrèrent la logique fascisante dans l’exploitation du sport comme spectacle pour galvaniser les foules, les maîtriser, entretenir leur servitude, répondre à leurs pulsions et enfin obtenir leur obéissance. De La Chute de l’Empire romain (Anthony Mann, 1964) à The Gladiator II (Ridley Scott, 2024), « Les scénaristes serinent tout le long du film que les stars du sport peuvent être beaucoup plus influentes qu’un président américain », synthétise l’historien Robin Lane Fox dans le Financial Times (novembre 2024). Le choix des deux vedettes de Demolition Man contribuent à cette critique acerbe de notre rapport au spectacle et à notre adhésion préfabriquée au divertissement. Autant Stallone est célèbre pour s’entraîner physiquement pour ses rôles, et notamment en salle de sport. Autant Snipes l’est aussi avec sa pratique des arts martiaux qui deviendront même sa marque de fabrique avec une série filmique comme Blade.

« L’enseignement par le sommeil fut effectivement interdit en Angleterre. Il y avait quelque chose qui s’appelait le libéralisme. Le Parlement, si vous savez ce qu’on entendait par là, vota une loi l’interdisant. On a conservé les dossiers de l’affaire. Des discours sur la liberté du sujet. La liberté de n’être bon à rien et d’être misérable. La liberté d’être une cheville ronde dans un trou carré. » (Aldous Huxley, Le meilleur des mondes)

Le monde futur décrit par Demolition Man est si outrancièrement faux, factice et hypocrite que même les personnages haut en couleurs et volontairement connotés « comics », voire cartoonesque que sont John Spartan (Sylvester Stallone) ou Simon Phénix (Wesley Snipes) en deviennent plus réalistes et organiques qu’aucun des personnages du monde aseptisé de 2032 ne sera jamais ! Et c’est en cela que l’ironie du film est jouissive, et bien au-delà de la vulgarisation du roman Le Meilleur des mondes de Aldous Huxley (paru en 1932). Demolition Man en vient à légitimer les grosses productions grégaires du film d’action américain, et à la chaîne durant les années 90 (genre qui ne s’est jamais vraiment remis de l’influence de Die Hard en 1988 de John McTiernan), tellement le monde futur est stérilisé, « castré », et devenu « safe ».

Tous les films d’action contemporains à la réalisation de Demolition Man, et que ce film cite allègrement, sont devenus des produits dérivés dans le film (L’Arme fatale 3…), mais également des objets culturels (s’étant ironiquement affranchis de leur statut contemporain à n’être seulement que des purs produits de consommation) !? Et c’est le génie pervers du cinéma américain mainstream de transformer toute critique ou toute réserve en produits dérivés ; qu’elles soient bonnes ou mauvaises, positives et négatives, elles entrent dans un système fermé sur lui-même. Cette critique que vous lisez également y participe, bon gré mal gré : « La technologie de l’industrie culturelle n’a abouti qu’à la standardisation et à la production en série, en sacrifiant tout ce qui faisait la différence entre la logique de l’œuvre et celle du système social. » (Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, La Dialectique de la raison, 1947)

Ironiquement (ou pure coïncidence), la construction narrative de Demolition Man semble s’inspirer de Batman 2 (1992) de Tim Burton avec ses personnages bon ou méchants, voire même interchangeables selon la manipulation qu’ils subissent, que sont John Spartan / Edgar Friendly (Batman et sa double personnalité), Simon Phénix (Penguin), Lt Huxley (Catwoman) et Dr. Raymond Cocteau (Max Shreck). Les deux œuvres partagent le fait d’être des films d’action intégralement réalisés en studios, c’est-à-dire des films d’action paradoxalement en huis-clos. La seule différence notable étant que Batman 2 se déroule principalement la nuit et Demolition Man le jour. Les deux films semblent ainsi assumer leur caractère artificiel, voire éphémère qu’implique leur fabrication (pré)fabriquée intégralement en studio. Et le copyright de chacun des deux films à la toute fin de leur générique ne devraient pas mentionner la date de leur visa, mais plutôt la date de péremption auprès de l’impact de leurs spectateurs pour renforcer l’ironie caustique de leurs réalisateurs. Déjà, en 1987, Robocop, à l’instar du chemin de croix de son protagoniste, racontait le devenir marchandise d’un être humain, son « devenir » boîte de conserve puis son émancipation pour retrouver son humanité à mesure que des bribes de sa mémoire lui revenaient. Et parallèlement, Verhoeven son réalisateur, élaborait toute une violence si exagérée qu’elle en devenait caustique ou satirique, et ne faisait que renvoyer son film à son caractère ironiquement industriel. Verhoeven anticipait sur l’influence indigeste mercantile des comics américains, comme Demolition Man et son découpage volontairement grossier, outrancièrement manichéen (bons/méchants) et binaire (up/down).

On pourrait encore ergoter avec Demolition Man, mais sa principale singularité, au fond, c’est qu’il se moque de lui-même et du genre automatisé dans lequel il est fatalement circonscrit. Et c’est précisément ici où le film est passionnant, dans sa volonté à être ironiquement le produit même de cette société futuriste, morne et prévisible, et à l’instar des blockbusters contemporains hollywoodiens dont il est pourtant le fruit, qu’il soit « défendu » (illégal) ou non.

Une société ayant substituée ses plaisirs charnels par des plaisirs virtuels et préfabriqués a pour but d’éradiquer notre relation concrète au monde et à notre propre sensibilité. Voilà le point culminant du film : le malentendu de la relation sexuelle qui, dans le futur, n’aura pas lieu puisqu’elle s’est substituée à un casque électronique (on se souvient de la scène de Yoga dans P.R.O.F.S. de Patrick Schulmann en 1985). Il s’agit peut-être d’un souvenir lointain de l’orgasmatron de Sleeper (Woody et les robots, 1973) de Woody Allen, autre film ayant par ailleurs comme alibi narratif la cryogénisation…

« La reproduction, tout le monde le sait, fournit de la main d’œuvre, élargit le champ commercial. Sans oublier le facteur traumatisant lié à cette option sexuelle. Quant au comportement mâle, il qualifie tout comportement autoritaire. Aujourd’hui, être mâle, c’est dominer, c’est exploiter, c’est asservir. On peut ajouter que nombre de femmes sont mâles envers leurs enfants. Mâle ou Adulte c’est pareil. L’âge mâle ou l’âge adulte se caractérisent tous deux par la désexualisation des rapports, des modes de vie. » (Jules Celma, Journal d’un éducastreur, 1969)

« Souvent déprécié pour ses atours de blockbuster bourru porté par deux stars au summum de leur virilité, le premier long métrage de l’étonnant Marco Brambilla (auteur par la suite de la comédie Excess Bagage, de l’ambitieux projet Dinotopia et d’un excellent montage de deux minutes pour l’anthologie érotique Destricted) vaut pourtant plus que ce lapidaire préjugé. Notamment via ses scènes d’action percutantes, mais surtout grâce à un script plus malin que prévu, annonciateur du propos développé dans l’essentiel Idiocracy de Mike Judge. » (Jean-Pierre Andrevon, 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction, critique de François Cau)

Stallone et Snipes, qui se retrouveront bien plus tard dans The Expendables 3 (Patrick Hughes, 2014), sont définitivement là pour ne pas se laisser faire. Leurs muscles valent mieux que toute cette virtualité savamment orchestrée pour mieux manipuler nos corps. Je dirais même plus, leurs corps et leur virilité valent mieux que la privatisation de leurs excès et de leurs écarts, du moment qu’ils ne rentrent pas dans le rang fascisant qu’on leur a réservé. Et quelle ironie que leurs retrouvailles dans le futur du film se déroulent dans un musée. En effet, le seul endroit propice pour se fournir en armes est devenu culturel, c’est un musée (1), certainement le dernier lieu où les aficionados des deux vedettes s’attendaient à les voir.

« En dehors du fait qu’ils sont en eux-mêmes un cri de révolte contre un ordre établi, les fous, les criminels et les poètes ont aussi pour vocation d’entretenir un minimum d’insécurité, afin d’éviter à la société un engourdissement fatal. » (Friedrich Hölderlin)

Jamais ce court texte du poète allemand Hölderlin, le même qu’utilisait Gérard Blain en exergue de Jusqu’au bout de la nuit (1995), n’a eu autant d’écho pour indirectement synthétiser l’initiative tout autant critique que bon enfant de Demolition Man. Le maintien de ce « minimum d’insécurité » (2) est crucial pour nous éviter de déléguer notre esprit critique à tout ordre établi qui s’est manifestement très bien installé aujourd’hui, que ce soit avec la loi « Sécurité globale », la nouvelle loi renseignement ou les purges d’accusations sexuelles dont les accusateurs et les accusatrices ont substitués la présomption d’innocence par la présomption de culpabilité, pratiquent un lobbying agressif à toutes voix opposées aux leurs et qui, derrière leur progressisme mensonger, ne proposent aucune rédemption, aucune rémission, aucun amendement possible pour leurs cibles et leur liste noire. Tous coupables et tous victimes. L’erreur de jugement et la diffamation n’existent plus pour ceux et celles qui s’y livrent. Et l’auto-critique ou l’instrumentalisation, n’en parlons même pas !

« Le but consiste à angoisser les gens, « la peur du gendarme », « le péché », la honte de la « faute » commise, toutes les culpabilisations dont se sert le Pouvoir pour gouverner une classe sociale. (…). La bonne conscience que se donnent certains nouveaux réformistes ne masque pas leur rôle d’adaptateurs sociaux, de chiens de garde du système, de guides du Pouvoir. (…). C’est le Pouvoir, tout Pouvoir, qu’il faut détruire. Par des moyens qui ne soient pas en contradiction avec les buts à atteindre, par des méthodes qui ne reproduisent pas les schémas et les structures qu’on veut abattre. » (Jules Celma, Journal d’un éducastreur, 1969)

On se rappellera des entreprises géniales de sabotage similaire adressées à l’usine à rêves du cinéma américaine qu’orchestrèrent également dans la même période les deux remakes de Abel Ferrara et de John Carpenter avec leurs deux films respectifs Le Village des damnés (1995) et Body Snatchers (1993), ou encore Starship Troopers (1997), le brûlot politique de Paul Verhoeven, qu’Hollywood ne lui pardonnera jamais d’avoir fait.

« Un Etat totalitaire vraiment « efficient » serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d’esclaves qu’il serait inutile de contraindre, parce qu’ils auraient l’amour de leur servitude. La leur faire aimer – telle est la tâche assignée dans les États totalitaires d’aujourd’hui aux ministères de la propagande, aux rédacteurs en chef de journaux, et aux maîtres d’école. » (Préface de Aldous Huxley pour Le meilleur des mondes, 1946)

Derek Woolfenden

* « Plus la caste est basse, dit Mr. Foster, moins on donne d’oxygène. Le premier organe affecté, c’est le cerveau. Ensuite le squelette. » (Aldous Huxley, Le meilleur des mondes)

(« Puis il y eut le célèbre Massacre du British Museum. Deux mille fanatiques de culture gazés avec du sulfure de dichloréthyle. » (Aldous Huxley, Le meilleur des mondes))

NOTES :

(1) C’est aussi là où se réunissent les rebelles du roman dystopique Un Bonheur insoutenable (1970) de Ira Levin. Lieu de savoir tronqué et donc à déchiffrer (« Ce qu’on nous donne […] est un mélange de vérité et de fausseté »), et lieu d’un savoir nous délivrant d’une torpeur collective, mais nous assignant à un bonheur triste et isolé (« Savoir la vérité nous apporterait un bonheur différent, plus satisfaisant […], même si c’était un bonheur triste. »).

(2) « Une grande partie de ce qu’on nous apprend est vrai. Le crime existait, de même que la violence, la stupidité et la faim. Toutes les portes avaient des verrous. Les drapeaux jouaient un grand rôle, de même que les frontières territoriales. Des enfants attendaient la mort de leurs parents pour pouvoir hériter. Il y avait un gaspillage fantastique de travail et de matières premières. (…). Mais, malgré tout cela, les membres semblaient plus forts et plus heureux que nous. Ils allaient où ils voulaient, faisaient ce qu’ils désiraient, « gagnaient » des choses, « possédaient » des choses, et surtout choisissaient, choisissaient encore et toujours – et à cause de cela ils étaient en quelque sorte plus vivants que les membres ne le sont aujourd’hui. » (Vision rétrospective sur le 20e siècle depuis un futur dystopique dans Un Bonheur insoutenable de Ira Levin ; projection pas si éloignée que cela de celle de Demolition Man)