« L’Enfer est pavé de bonnes intentions… »

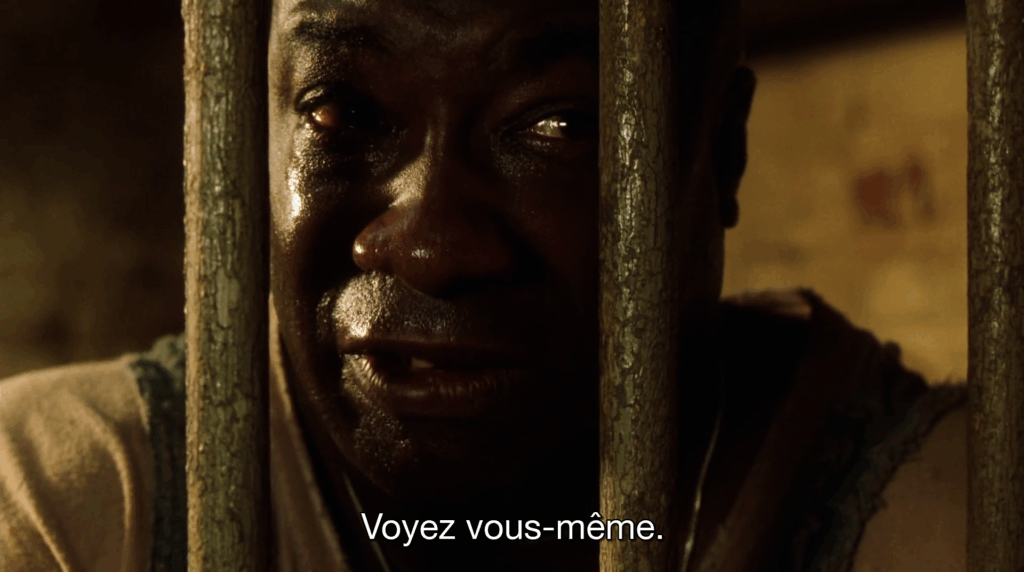

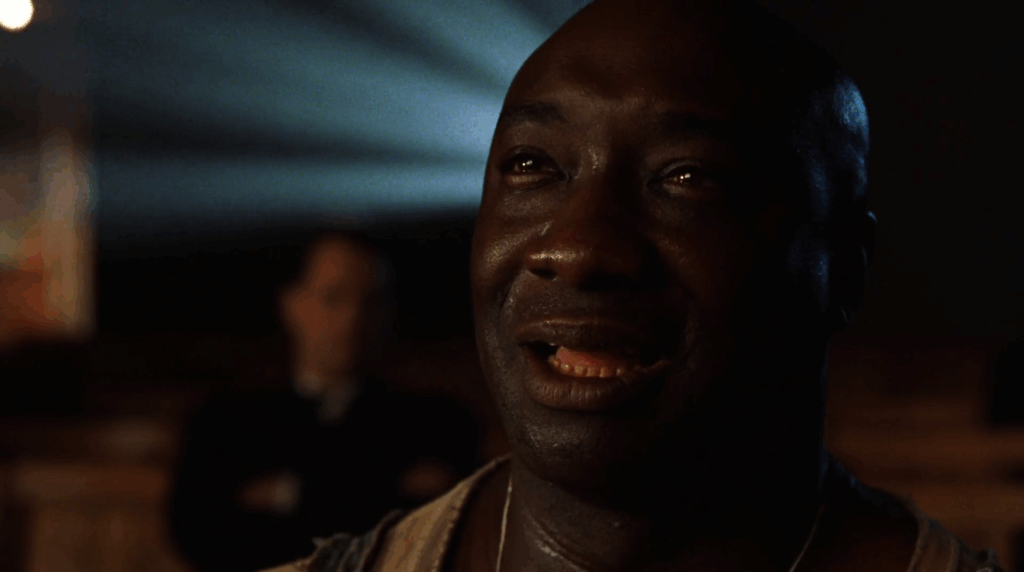

« Paul Edgecomb (Tom Hanks), pensionnaire centenaire d’une maison de retraite, est hanté par ses souvenirs. Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain en 1935, il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales en s’efforçant d’adoucir les derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John Coffey (Michael Clarke Duncan), accusé du viol et du meurtre de deux fillettes. Intrigué par cet homme noir candide et timide aux dons magiques, Edgecomb va tisser avec lui des liens très forts. » (Synopsis du film sur Allociné)

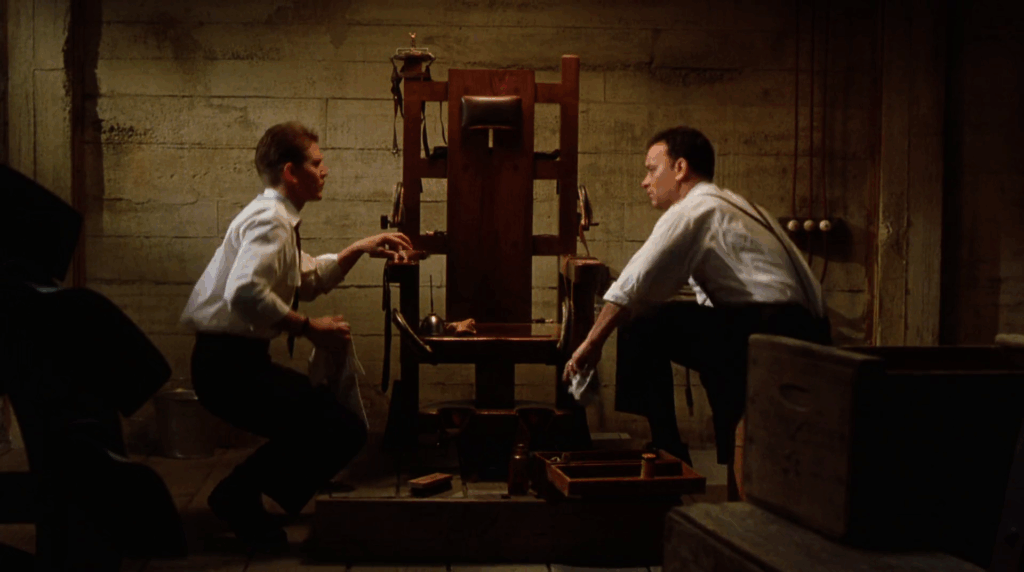

La pire infamie d’une œuvre réside bien souvent dans la bien-pensance de celle-ci. Et pour cause… Plus le film La Ligne verte (The Green Mile) déploie son politiquement correct, plus il adopte une position tour à tour paternaliste et involontairement obséquieuse à l’égard du Noir américain qui assimile toute la somme du racisme contemporain, l’évidant de toute vraisemblance même si son alibi fantastique pourrait hypocritement l’en dédouanait. Pire encore, l’origine de la nouvelle de Stephen King dont le film est l’adaptation proviendrait d’un fait réel : l’exécution de George Stinney, un enfant noir américain de 14 ans en 1944. Il fut injustement exécuté sur la chaise électrique pour le meurtre de deux fillettes, crime qu’il n’avait pourtant pas commis !? Il faudra attendre 2014 pour qu’une Cour de circuit annule le jugement (?!) en violation du sixième amendement de la Constitution des Etats-Unis, estimant que les aveux de George Stinney avaient été provoqué par la force lors de son interrogatoire.

Le film défend des meurtriers « légalistes » qui n’ont pas le choix de faire ce qu’ils font (et les en absout !?), crise économique oblige, et départage une ligne bien trop nette entre des gentils matons, – bien plus proches de l’univers de Disney que de la réalité sociale de John Steinbeck (dont la corpulence de John Coffey rappelle celle de Lennie Small dans Des souris et des hommes) ou de Jack London ayant décrit la période historique que le film traite vulgairement -, et deux « méchants » dont la violence comportementale est censée créer un équilibre. Comme si Hollywood n’avait pas conscience de la banalité du mal étudiée par Hannah Arendt. Naïvement, le film finit même par (presque) rendre attachant un pédocriminel (interprété par Sam Rockwell) dont l’attitude constamment subversive permet de soulager la lourdeur du récit, de la mise en scène et la caractérisation abusive de tous les protagonistes.

« Suivant la logique de « division du travail moral » (pour reprendre l’expression de l’anthropologue Charles Stépanoff) qui impose à des individus spécialisés (les bouchers) la mise à mort des animaux, le meurtre est délégué à ces individus spécialisés dans la « violence légitime » que sont les militaires et policiers – mais également les bourreaux qui exécutent les condamnés à mort aux États-Unis -, pouvant tuer d’autres hommes pour assurer la reproduction de notre société « civilisée ». L’humanité des uns dépendrait ainsi de l’inhumanité des autres ? Finalement, nous dénions l’humanité des auteurs d’actes jugés « monstrueux » tout en niant notre propre inhumanité, tout ce que notre société ou notre position sociale doit à la souffrance et la mort d’autres humains. » (Laurent Denave, L’inhumanité, Serial killers & capitalisme)

Le racisme est interdépendant du capitalisme ou de ses prémisses à savoir l’exploitation d’une communauté visée par une idéologie dominante qui, pour fructifier, doit exclure une bonne partie des membres de la société qu’elle régit. Dénoncer le racisme tout en spéculant sur la stigmatisation d’un personnage typé (c’est-à-dire caricatural à souhait) ne fait qu’alimenter celui-ci dans un inconscient collectif dont on mesure encore mal la perversion absolue et l’héritage mortifère. Accepter cette stigmatisation, qu’elle soit bien-pensante ou frontalement raciste, c’est nous rendre complice de sa prospérité toxique, qu’on le veuille ou non, et ce grâce à la bienséance morale y faisant trop souvent écran. La stigmatisation, qu’entretiennent le conformisme béni-oui-oui bourgeoise (et pas que) ou le racisme, tiennent les minorités en joug de sorte à les maintenir dans une certaine misère et justifier indirectement (les puritains, les bien-portants) ou non (les racistes) l’écart d’une classe sociale à l’autre. Détrompez-vous, « L’homme qui roule dans un char ne sera jamais l’ami de l’homme qui marche à pied ! » (Le Mahâbhârata cité par Elisée Reclus dans L’Anarchie). La stigmatisation que dénonce Hugo est bien là :

« A force de songer au sort des misérables,

Et par miséricorde ils sont inexorables. » (Victor Hugo, Le verso de la page)

C’est aussi la question philosophique suivante : à vouloir trop faire le bien on fait irrémédiablement le mal ou, autrement dit : « Il n’est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des hommes que de leur faire trop de bien » (François De La Rochefoucauld) C’est le dilemme que rencontre le personnage du livre et du film Carrie (1976, Brian De Palma) et d’après Stephen King, le même auteur, on vous le rappelle, à l’origine de La Ligne Verte. Pour rattraper sa bonne conscience après avoir participé à un limogeage collectif bien cruel sur l’adolescente Carrie, une camarade de classe, Sue va jusqu’à « prostituer » son copain pour qu’il puisse jouer le cavalier servant et flirter avec elle au bal de promo de fin d’année. Sue ne fera qu’exposer d’autant plus et encore Carrie à la risée collective finale (de sorte à adapter la maxime d’Ovide : « Il vaut mieux faire le mal que mal faire le bien. »). Frank Darabont et Stephen King, avec La Ligne verte, sont donc tombé dans le panneau du propre avertissement moral de son auteur original, et issu de Carrie. La culpabilité blanche bien-pensante est pourtant aussi néfaste et toxique que le racisme des plus grégaires. Et plus elle cherchera à s’en distinguer, et plus elle y contribuera inévitablement. Voilà la limite de ces films comme La Ligne verte qui visent certes à une vulgarisation pédagogique des plus louables sur des sujets houleux, mais qui échouent dans leur forme policée, démonstrative, relevant malheureusement d’un discours problématique que la bonne intention (le fond) était venue pourtant dénoncer. Ainsi, dans La Ligne verte, le dilemme moral de Paul Edgecomb, un gardien de prison qui réalise qu’il va mettre un innocent (voire même un faiseur de miracles) sur la chaise électrique, devient même plus importante (pour ne pas dire dramatique) que le sort du condamné à mort lui-même. Ce dernier, sacrifié à la machine judiciaire implacable que renforce sans doute la période de la Grande Dépression, veut mourir… Face à ce dilemme résolu, Hollywood l’a échappé belle ! Ni vue, ni connue, la morale nauséabonde peut triompher et se faire passer pour bonne.

Néanmoins, admettons que les auteurs de La Ligne verte sont sincèrement dévoués à vulgariser la question historique, sociale et culturelle du racisme pour mieux la dénoncer, il faudrait leur rappeler qu’on peut traiter du racisme par transfert, et sa critique en est d’autant plus redoutable même si elle est moins rentable et moins politiquement correcte ; qu’elle soit allégorique et graphique (Watermelon Man, Bone, White Dog), satirique et providentielle (Change of mind, Get Out) ou encore déclinée au travers de la lutte des classes (Nothing but a man, Matewan, They Live).

La radicalité de sa dénonciation au travers de la violence est tout aussi recommandable que ce soit avec les pamphlets radicaux de Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (Melvin Van Peebles, 1971), de The Spook Who Sat by the Door (Ivan Dixon, 1973), voire même la mauvaise foi outrancière de Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012), jusqu’à s’amuser, pour ce dernier, des anachronismes en tous genres, visant, non sans espièglerie, à nous faire sortir de nos gonds à force d’invraisemblances provocantes et volontaires.

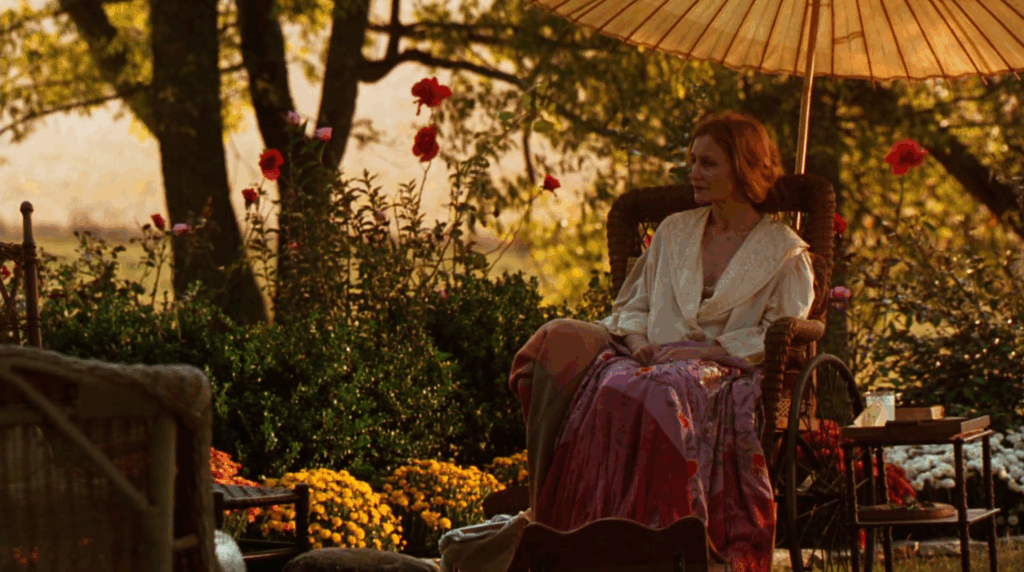

Enfin, La Ligne verte est tellement « correct » et soucieux de l’être, concernant la période historique outrancièrement raciste qu’il dépeint, qu’il en oublie d’autres conditions sociales tout autant scandaleuses… jusqu’à s’exposer à un sexisme des plus décomplexés. En effet, toutes les femmes du film sont des secrétaires ou des femmes au foyer qui rappelleraient les femmes de Stepford d’Ira Levin tellement elles sont bienveillantes, obéissantes, domestiques et heureuses de l’être ; ce qui est profondément problématique quand on se rappelle l’environnement social dans lequel celles-ci vivent, et en fonction du milieu professionnel de leurs maris (prison, justice) que renforce la crise économique de 1929 ! Nous imaginons la vie dure que menaient ces femmes, souvent conciliantes et résignées, mais qu’aucune ne soit dépeinte comme figure critique ou révoltée (hormis une référence verbale à la vedette féminine sulfureuse et subversive contemporaine de Mae West) créé un vase clos moral et psychologique caractéristique de la violence et de la propagande hollywoodienne sur nos imaginaires (1).

« Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroirs, elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l’homme deux fois plus grande que nature. » (Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1929)

Hollywood contribua énormément à assigner les femmes à la sphère domestique où le travail est reproductif et donc non rémunéré et non reconnu dans un système capitaliste (cf. George Caffentzis, Margaret Benston, Peggy Morton). Il faudra attendre les années 1970, par exemple, avec « Le salaire au travail ménager », revendication des courants féministes portée notamment par Mariarosa Dalla Costa et Selma James [1973] et Silvia Federici [1975].

Derek Woolfenden, 2024

NOTE :

(1) La Ligne verte participe, à l’intérieur de l’économie et de l’esthétique hollywoodienne qui en découle, à travestir l’histoire et même à s’y substituer comme le sous-tend ce court conte de Jacques Sternberg qu’on vous partage ici en partie :

« Le film eut un succès colossal qui secoua le monde entier pendant plusieurs années. Il inspira des avalanches de feuilletons télé et des milliers de bandes dessinées.

Un siècle plus tard, cette fiction obsédante avait si bien contaminé le monde qu’elle avait complètement effacé la réalité du [fait relaté]. Elle était devenue l’histoire officielle, celle qu’on n’aurait pas eu l’idée de mettre en doute.

On en était arrivé là : dans un monde où l’on ne comprenait plus que les images, l’écrit, si difficile à déchiffrer, ne représentait plus que le morne véhicule de la fiction, de l’utopie fallacieuse et du mensonge. » (Jacques Sternberg, 188 contes à régler, « Le film »)