Avec Jenny Agutter, Luc Roeg et David Gulpilil

Abandonnés par leur père dans le Bush australien, une adolescente (Jenny Agutter) et un petit garçon (Luc Roeg) d’origine anglaise vont devoir survivre dans le désert jusqu’au moment où ils vont croiser le chemin d’un jeune aborigène (David Gulpilil) en plein rituel de « Walkabout ».

Réalisé en 1971, La Randonnée (Walkabout) est le second film de Nicholas Roeg (après Performance en 1968, co-réalisé avec Donald Cammell). L’inquiétante étrangeté de La Randonnée provient tout autant de l’adaptation ingénieuse d’un roman de littérature jeunesse (The Children a été écrit par Donald G. Payne, sous le pseudonyme James Vance Marshall) que de la musique de John Barry et de ses apports « sonores » extraits de Hymnen de Stockhausen.

La Randonnée est ouvertement un conte initiatique, de la présence des enfants à la violence parentale à laquelle ils vont être confrontés tout au début du film, de la femme au foyer programmée (la mère) au fonctionnaire qui finit par péter les plombs (le père). Tout stipule, concoure, rappelle nos contes les plus familiers et notamment Le Petit Poucet ou Hansel et Gretel. Comme ces derniers, La Randonnée est un « survival » (1), mais dont l’ingénieuse rupture va s’opérer avec la rencontre accidentelle d’un jeune aborigène…

« En Australie, quand un Aborigène atteint 16 ans, il est envoyé dans la nature. Pendant des mois, il doit y survivre. Y dormir. S’en nourrir. Rester en vie. Même s’il lui faut pour cela tuer d’autres êtres vivants. Les Aborigènes appellent ça le walkabout. Voici l’histoire d’un walkabout. » (Panneau informatif et introductif du film)

Ce « conte » occidental, à travers les deux jeunes « civilisés », court-circuite le rituel aborigène pour atteindre sa majorité. On passe judicieusement d’un survival à un autre, vis-à-vis du point de vue de la caméra, sans que pour autant l’intérêt emphatique pour les personnages en soit affecté !

« Le corps sous la peau est une usine surchauffée, et dehors, le malade brille, il luit, de tous ses pores, éclatés. » (Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société)

Le traitement onirique, voire symbolique de la nature, rappelle La Nuit du chasseur (1955) de Charles Laughton et préfigure La Ballade de Narayama (1983) de Shōhei Imamura dans lequel la ponctuation de certains inserts animaliers soulignaient l’équation parallèle suivante : la superposition de la cruauté d’une société primitive d’un côté et celle de la nature de l’autre. D’ailleurs, dans ce dernier film, on assistait à la pratique japonaise ancestrale de l’ubasute, pèlerinage des anciens vers la mort, mouvement inverse du rite initiatique du Walkabout australien qui invite ses protagonistes à la (sur)vie.

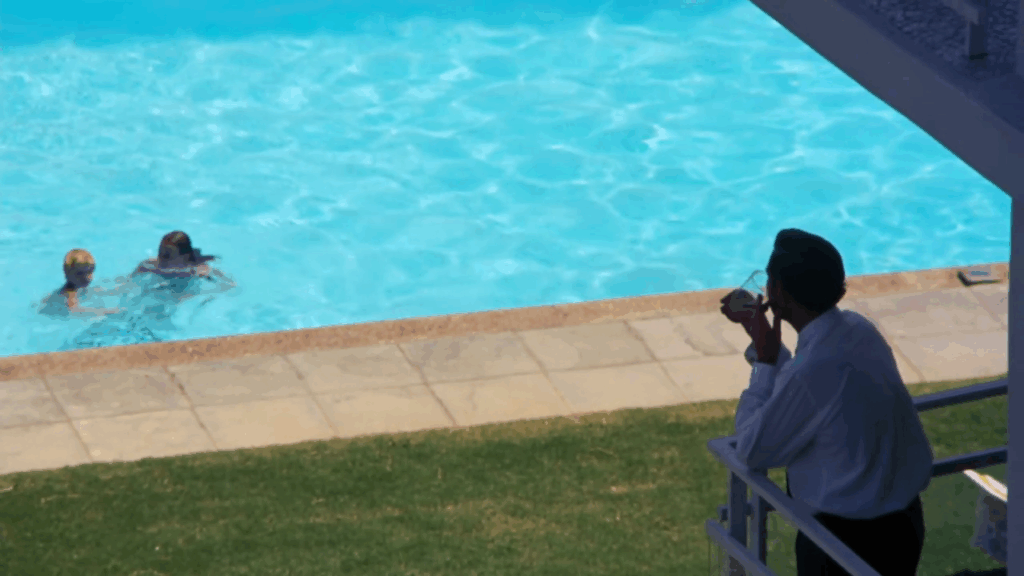

« Faites vos jeux, Messieurs dames, s’il vous plaît ! » (première phrase audible et en français du film, mais en hors champ, préfigurant dans son prologue un montage (2) proche de celui de Koyaanisqatsi réalisé par Godfrey Reggio, 1982)

Les associations d’idée que produit le film, autant présentes dans la confrontation du champ / contre-champ que dans le montage parallèle sont prodigieuses : la roue déboîtée d’une petite voiture pour enfant au père atteint de démence juste avant de passer à l’acte (3), le petit garçon qui joue avec son pistolet à eau et son père qui lui tire dessus avec son arme à feu, la chasse aborigène pour subvenir à ses besoins se substitue au désir charnel…

« Selon ma manière de voir, que j’appelle principe dynamique, le montage n’est pas une idée exprimée ou développée au travers d’éléments qui se succèdent (c’est là le principe épique de Kouléchov et de Poudovkine) mais une idée qui se manifeste comme le résultat du choc de deux éléments indépendants l’un de l’autre ». (Eisenstein, Les Principes de la forme filmique)

La caméra de Roeg est comparable, dans ses arrêts sur image ou dans ses images arrière, à une arme à feu massacrant non seulement la faune (on se souvent du massacre des kangourous dans Wake in fright de Ted Kotchef, produit la même année), mais aussi invalidant le rite du jeune aborigène en lui ablatant tout le sens, toute la symbolique de sa culture, toute sa communion avec la nature jusqu’à l’achever dans sa parade amoureuse que plus personne (les deux autres protagonistes) ne semble vouloir voir. Le travail à la chaîne technologique des mises à mort d’animaux, auquel est confronté le jeune aborigène, rappelle l’ivresse meurtrière de Robert Taylor envers les bisons afin de nuire frontalement aux Indiens d’Amérique du Nord dans La Dernière chasse (1956) de Richard Brooks.

L’arme à feu ou la caméra relèguent le jeune aborigène au passé : ces outils arrêtent littéralement le temps ou le remontent, mais réduisent l’aborigène et sa culture à un passé révolu. A l’image des vieilles photographies d’antan et autres reliques trouvées dans une maison abandonnée vers la fin du film et juste avant que la jeune fille et son petit frère rejoignent définitivement leur civilisation. Les effets photographiques de Roeg visent à nous montrer comment une culture va venir en « méduser » une autre, ou s’y substituer, voire s’y superposer jusqu’à l’éteindre. Aucun geste formel de Roeg n’est gratuit ou ne repose sur une contemplation superflue malgré les apparences que peuvent induire ses belles images, d’autant plus qu’elles nous sont « exotiques ». Ces expérimentations formelles convergent vers une charge critique unilatérale et sans appel.

Enfin, les ellipses y sont vertigineuses et redoublent la violence du film tout en s’épargnant d’un suspense traditionnel ici devenu inopérant, voire inutile : le traitement formel de la mort du père en témoigne dans son épure, la chasse au javelot de l’aborigène dont la proie animale finit dans un 4/4 avant même qu’il aie pu achever son propre geste tout autant initiatique que meurtrier. Autre exemple : le retour final de la jeune fille chez elle qui, par le montage, devient une femme au foyer reléguant son expérience passée, unique et précieuse dans le bush australien, à un rêve dont elle ne semble désormais plus vouloir assumer son origine réelle.

Au fond, La Randonnée démontre comment notre civilisation, arrivée à son terme technologique et technocratique, finira par nous transformer en objet manufacturé et reproductible à l’infini. Notre sort est « digne » des plus grandes dystopies de la SF que ce soit Le meilleur des mondes (Aldous Huxley, 1932), 1984 (George Orwell, 1949) ou Un bonheur insoutenable (Ira Levin, 1970), et comparable à l’ortolan, un petit oiseau qu’on cuisine cruellement comme le notifie une émission radio au début du film : « L’ortolan est un petit oiseau d’Europe. C’est une espèce très rare. Pour les engraisser, on les enferme dans une boîte. Des sachets de grains traversés d’une lumière y sont attachés. Les oiseaux piquent le grain pour atteindre la lumière qu’ils prennent pour le soleil. Ceci dure plusieurs semaines. Lorsqu’ils ont mangé au point de ne plus pouvoir bouger, on les noie dans du cognac. C’est un mets très prisé des gourmets. Le cognac peut être remplacé par du vinaigre. Il est désormais possible d’en trouver en conserve. » Le conditionnement sera à son comble quand la jeune fille, euphorique à l’idée de rentrer enfin chez elle, revendiquera cette vie artificielle dont elle est devenue « en manque » (4). Et cela, malgré son expérience dans le bush australien certes éprouvante, mais o combien formatrice et tout autant initiatique que pourrait être le « walkabout » de l’aborigène.

« La production ne produit pas seulement l’objet de la consommation mais encore le besoin de consommer… La production produit donc un objet pour le sujet mais aussi un sujet pour l’objet. » (Karl Marx, Introduction à la Critique de l’économie politique)

La Randonnée veut aussi s’imprégner au plus près de l’imaginaire instinctif et instantané de l’enfance qui vient se répercuter sur l’espace environnant, et que vient corroborer le poème final et élégiaque de Alfred Edward Housman (A Shropshire Lad) sur le paradis perdu (5) des adultes que pourrait représenter tout autant l’enfance que les sociétés dites « primitives » incarnées par l’aborigène. Et à mesure que l’éducation occidentale et la sensiblerie pudibonde refont surface, le décor s’urbanise… Dans un premier temps, la nature est donc un personnage en plus d’être un décor bien identifiable (Outback). Dans un second temps, elle est sous l’emprise et l’influence du choc des cultures que la perversité insidieuse de l’éducation occidentale va définitivement entacher. La Randonnée est un film britannique ; la démonstration critique est sans équivoques contrairement à Wake in fright (Réveil dans la terreur, 1971) de Ted Kotcheff ou de Long Weekend (1978) de Colin Eggleston, deux films australiens emblématiques.

La Randonnée est peut-être plus proche de Sammy Going South (1963) d’Alexander Mackendrick et Hope and Glory (1987) de John Boorman où l’homme blanc, finalement, correspond dans sa nature à la banalité du meurtre gratuit et en série (laissant certains animaux morts sur place), au gâchis technologique constant (la mine industrielle à l’abandon), au grotesque et ridicule de l’administration technocratique et à la pudeur morale répressive et exclusive. Ces valeurs artificielles et destructrices s’opposent à l’Aborigène où le sacré et le rite du « walkabout » relèvent d’une parfaite communion avec la nature jusqu’à l’acceptation de son Altérité. Le barbare décidément n’est toujours pas celui qu’on croit…

« La civilisation, c’est un mannequin en habit de velours qui appuie sur un putain de bouton (…) et tuer des milliards de bougres qu’il ne connaît pas. (…). Je ne peux pas accepter tes principes conservateurs. La perfection, le progrès… ne sont que vanité engendrée par la peur. » (Wake in Fright de Ted Kotcheff)

L’ironie acerbe, cruelle et définitive du film est à double tranchant. D’une part, dans son cadre général, cette ironie repose sur la civilisation anglaise et colonisatrice incapable de survivre dans la terre qu’elle occupe et dont elle prive ou/et parasite la culture autochtone des aborigènes. D’autre part, dans son cadre particulier, cette ironie, bien cruelle, concerne l’aborigène… Survivra-t-il à son statut dérisoire, dans sa relation sacrée à la nature (avec ses armes primitives) à proximité d’une civilisation (auto)destructrice et technocratique, mais surtout… survivra-t-il à son désir sexuel pour la jeune fille qui, trop conditionnée par son éducation anglo-saxonne, réprimera sans doute ses sentiments ?

« Oui, nous ne tomberons jamais hors du monde. Nous sommes dedans une fois pour toutes. » (Christian Dietrich Grabbe, Hannibal)

Derek Woolfenden, 2015-2025

NOTES :

(1) Le Survival tire son origine du film de genre et d’action (Aventures, Guerre, Western…). Le principe narratif y est souvent limpide : survivre à un contexte particulier d’extrême violence exposant un individu (La Proie nue de Cornel Wilde, Le Convoi sauvage de Richard Sarafian) ou un groupe de personnes (de La Patrouille perdue de John Ford à Sans Retour de Walter Hill) tout le long du film (des Chasses du Comte Zaroff à Délivrance). Ce faux sous-genre, souvent sauvage et cruel, permet au cinéma de faire table rase et de se renouveler avec un postulat narratif minimal (voire radical : unité d’action, de lieu et de temps), de jongler sur nos tabous moraux, sexuels et sociaux, mais aussi d’éprouver techniquement les conditions de tournage habituelles (Lifeboat, Marooned, Aguirre, Sorcerer, Gravity…).

(2) Le caractère « psychédélique », granuleux ou macroscopique du film peut également faire penser aux recherches formelles de Saul Bass (The Searching Eye en 1964 et Why Man Creates en 1968) avant qu’il ne réalise Phase IV (1974) et The Solar Film (1980) et Kenneth Anger dans ses superpositions d’images et de motifs similaires. Le film est par ailleurs contemporain de The Hired Hand de Peter Fonda, également ponctué de séquences « psychédéliques » (ralenti, surimpressions, flou…). La Randonnée se rapproche également de la dimension occulte, voire morbide de certains plans, ou métaphysique (le cagnard en plein soleil renforçant allégoriquement notre condition d’être dans une fournaise en attendant l’abattoir) et des expérimentations sonores à venir d’un film comme Massacre à la tronçonneuse (1974) de Tobe Hooper.

(3) Le traitement de la démence du père rappelle ironiquement le décalage verbal de l’ordinateur Hal dans 2001, l’odyssée de l’espace (Stanley Kubrick, 1968) au regard de son acte meurtrier ainsi que sa régression infantile, et annonce le désir infanticide de Jack Nicholson dans Shining (1980) du même réalisateur.

(4) « Ce sera bien de prendre un bon bain chaud. De manger dans des assiettes, avec des couverts. De dormir dans des draps. D’avoir des disques. De me laver les dents. De porter tous mes vêtements. » Ce monologue de la jeune fille accompagne la douche qu’elle prodigue à son jeune frère et qui scande son action comme une bénédiction, tout excitée qu’elle est de retrouver sa civilisation et tout son caractère ostensiblement artificiel dont elle est entièrement dépendante, tout en étant son pur produit. Suite à cette scène, le petit garçon revêtira son uniforme, tellement propre qu’on douterait de leur expérience commune de survie dans le bush australien. Comme si tout le film qu’on venait de voir n’avait pas eu lieu, avait été « annulé ». D’autant plus que la première personne « civilisée » qu’ils croiseront semble être un substitut paternel avec un verbe aussi injonctif qu’absurde, ce qui renverra tout le film à une boucle infinie, brisant toute évolution, initiation, apprentissage possible et dont la saturation de notre monde ne pourra reléguer la survie de nos deux jeunes héros qu’à un rêve au mieux ou à l’oubli au pire. Ce qui implique que leur sauveur (n’est-il pas « crucifié » sur un arbre à la fin du film ?), un aborigène, n’aurait, pour ainsi dire, jamais existé… L’arrogance d’une civilisation dans le déni d’une autre. La démonstration est parfaite.

(5) Le poème en question : « Into my heart an air that kills / Into my heart an air that kills / From yon far country blows; / What are those blue remembered hills, / What spires, what farms are those? / That is the land of lost content, / I see it shining plain, / The happy highways where I went / And cannot come again. »