« L’existence, c’est le jeu. » (Melvin Van Peebles, Journal de tournage de Sweet Sweetback’s Baadasssss Song)

Adapté librement du Joueur, roman semi autobiographique de Dostoïevski (publié en 1866), The Gambler est un film américain réalisé en 1974 par le réalisateur d’origine tchèque Karel Reisz, l’un des fers de lance de la nouvelle vague britannique (aux côtés de Tony Richardson ou John Schlesinger).

« James Caan, de quasiment tous les plans, interprète le rôle d’Axel Freed, professeur de littérature addict au jeu sous toutes ses formes — machines à sous, paris sportifs, poker… Inauguré par une séquence de frénésie dépensière, au cours de laquelle Axel contracte une dette sans précédent de 44 000 dollars, le film suit les sursauts d’une descente aux enfers, entre tentatives de rédemption et pulsions de jeu. » (Gleb Chapka, Kill the Darling, 2021)

The Gambler se concentre exclusivement sur Axel qui inaugure le film par une lourde défaite au jeu dans un tripot, contractant une dette de 44 000 dollars (soit six cadillacs !). La somme est telle qu’il finit par demander à sa mère une avance. On pourrait voir dans The Gambler le récit d’un nanti profondément égoïste profitant jusqu’à plus soif de tous ses proches, flambant son, puis leur argent dans la mesure où il peut se le permettre ! Il est vrai que le personnage est au mieux pathétique, au pire antipathique, mais le réduire/juger simplement comme tel serait une erreur terrible et manquer l’enjeu du film.

« Si vous admirez des fictions bien plus terribles et monstrueuses, pourquoi donc ce caractère, même comme fiction, ne trouve-t-il grâce auprès de vous ? Ne serait-ce pas qu’il y a en lui plus de vérité que vous ne le désireriez ?.. » (Michel Lermontov, Un héros de notre temps)

Axel est anxieux, semble même dépressif, indépendamment de son rapport au jeu. Sa défaite inaugurale permet une réelle caractérisation de son personnage. Il semble constamment ailleurs ou en décalage, comme l’atteste cette scène en voiture où il se rappelle précisément certains moments du tripot où il vient de tout perdre tandis que la Symphonie n°1 de Gustav Malher, réinterprétée par Jerry Fielding (qui sera le premier nom du générique de fin — d’où l’importance accordée à la musique du film !) irrigue la séquence. Au travers de ce flashback, James Caan semble vouloir battre les images comme les cartes. Il aimerait redistribuer les cartes comme ses images mentales qui le pèsent, et peut-être, d’où il tire encore une culpabilité dont il aimerait tant se défaire. C’est ce que revendiquent ses analyses de textes en cours — que le film aborde avec beaucoup de finesse —, et avec lesquelles il semble vouloir faire corps tant elles décryptent si bien le film. Des Carnets du sous-sol de Dostoïevski au Grain d’Amérique de William Carlos Williams.

« George Washington est terrifié par l’échec. Et si l’échec est le mal absolu, que faut-il éliminer à tout prix ? La part de risque. Il y a des questions que Washington élude. Des frontières qu’il ne transgresse pas. D. H. Lawrence écrit : » Les Américains redoutent la nouveauté plus que tout. Ils n’ont pas leur pareil pour se dérober car ils se dérobent à eux-mêmes. » » (James Caan à son cours dans The Gambler).

Autrement que Tony Montana dans Scarface (1983) de Brian De Palma qui poussait dans toute son aberration morale la poursuite du rêve américain, Axel, dans The Gambler, la réfute également, mais sans l’aide de la satire. Reisz offre un visage plutôt inédit au flambeur dont les propriétés, habituellement péjoratives du loser, ne s’accordent volontairement pas avec son personnage. Il veut se perdre pour se gagner lui-même et s’affranchir d’une personnalité conforme, c’est-à-dire confectionnée jusqu’ici par son héritage familial. C’est dans et par le jeu qu’il veut y révéler sa personnalité et se débarrasser du fardeau familial qui l’a prédestiné à des acquis matériels comme sociaux. Axel est un prince qui veut éprouver son royaume et parasiter sa filiation à celui-ci, en défier les limites dessinées par un grand-père au pouvoir incommensurable et dont l’influence est telle qu’il lui est impossible de vraiment s’en démarquer. « Ce qui est à lui est à moi » revendique-t-il à un bookmaker, et le jeu se transfigure en « augures » dans sa morale, qu’il confie à un joueur invétéré comme lui croisé dans un casino de Las Vegas. Il ne se voit jamais maudit, mais plutôt « béni » par le jeu. Il éprouve également son entourage (1) qui le lui rend bien à l’exception de sa compagne Billie (mais qu’importe, elle n’a pas la bénédiction de son grand-père) ou du ghetto noir de Harlem dans lequel il perd un pari avec « fair-play » : « C’est son amour-propre, surtout, qui est blessé ; mais il y a des gens dont même le désespoir est amusant » (Michel Lermontov, Un héros de notre temps).

« Maintenant, j’ai cessé d’être ce héros que je voulais être devant vous, je ne suis plus qu’un homme ridicule, un mauvais drôle. Tant mieux ! Je suis heureux que vous m’ayez percé à jour. (…). C’est que je ne m’estime pas moi-même. Un homme doué d’une conscience est-il capable de s’estimer un tant soit peu ? (…). Oui, est-ce possible, enfin, est-ce possible que l’on s’estime encore un tant soit peu si l’on a essayé de chercher du plaisir même dans la sensation de son propre abaissement ? » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol)

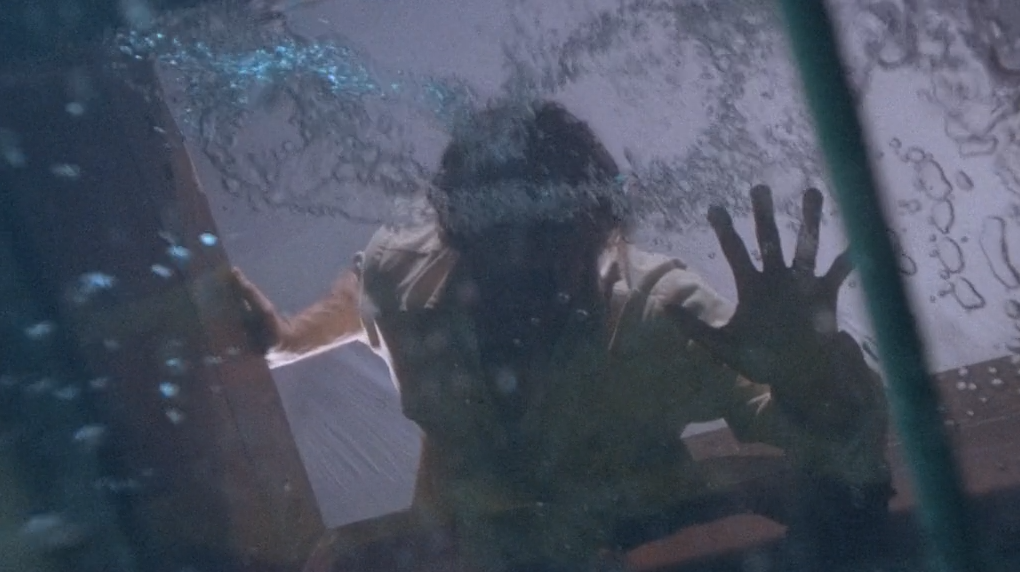

Axel ne correspond donc pas à la figure rhétorique du loser. Son comportement traduit une certaine arrogance, pour ne pas dire condescendance à l’égard de la plupart des bookmakers ou des hommes de main se frottant à lui. Mais au lieu de fuir l’étau qui se resserre sur lui, il y plonge éperdument. La séquence où il assiste impuissant aux pressions d’un récolteur de dettes (Burt Young) dans le domicile de sa victime, et que ce dernier a sournoisement convié pour l’avertir de ce qui pourrait lui arriver, est significative. Impressionné, il n’en démordra pas par la suite. D’ailleurs, vers le début du film, quand un ami prétend le protéger, il lui rétorquera « emmerder » toutes formes de protections. Et le film ne va qu’appliquer sa volonté à éprouver le besoin de se perdre, voire se libérer de ses « pairs » au-delà de toute morale (qui appartient toujours à l’héritage de nos pères), quitte même à faire couler son sang « royal » à la toute fin du film. Souvent en peignoir chez lui ou trônant sur son bureau à la fac, Axel est un prince. Sa garde-robe sur les tapis de jeu et ses boucles de cheveux roux que viennent auréoler les néons dorés d’un casino à La Vegas ne nous contrediront pas. Le jeu, c’est bien son royaume, même si celui-ci se révèle être finalement interdépendant de l’empire familial. Cependant, ce royaume de prédilection implique de fricoter aussi bien dans un quartier pauvre de Harlem qu’un casino huppé de Las Vegas. Ce royaume, c’est le lien social contredisant notre vie compartimentée pour mieux nous isoler et nous marginaliser. L’enfer du jeu fédère malgré tout. La table de Jeu, c’est peut-être Dieu, à savoir le règne allégorique des représentations de notre vie artificielle (« Quittons cette terre [Las Vegas] avant de nous y enterrer. »). Si Axel en a conscience, c’est bien là que réside son secret. Et il l’emportera assurément dans la tombe à l’image de ce premier vers de Edward Estlin Cummings qu’il cite, non sans mystère : « Buffalo Bill’s defunct… »

« Au commencement était le Hasard, et le Hasard était avec Dieu et le Hasard était Dieu. » (Luke Rhinehart, L’homme-dé)

Axel désire ardemment se libérer de ses attaches, et le film se débarrasser du fardeau identificatoire et projectif propre au contrat tacite que le cinéma traditionnel entretient avec son spectateur (2) . Le contexte du film y est pour beaucoup. En effet, les années 70 marquent un tournant dans l’histoire du cinéma américain, celui de la rupture d’avec les pères, embourbés dans un âge d’or hollywoodien arrivé aux termes de ses excès aussi bien politiques qu’économiques. Le cadre hollywoodien est suranné, et le code Hays ne veut plus rien dire face à la violence contemporaine (Dennis Hopper, Arthur Penn, Sam Peckinpah) ou à la libération sexuelle en cours (Russ Meyer, John Waters). L’Amérique doute enfin, et elle n’aime vraiment pas ça ! Et Axel s’en accommode, ô combien !

« J’aime l’incertitude, et j’aime le risque de perdre. Et l’idée que je peux perdre mais que ça n’arrivera pas parce que je ne veux pas. C’est ce que j’aime. J’aime gagner… même si ça ne dure pas. (…). Écoute, si je ne jouais que du « sûr », ça ne serait plus le pied. » (James Caan dans The Gambler)

La figure du grand-père (Morris Carnovsky, tristement célèbre en tant que victime du Maccarthysme), à qui Axel et sa mère (Jacqueline Brookes) semblent redevables, est passionnante, parce que polémique. D’une part, pour la place du père qu’il semble avoir littéralement occulté puis s’y être substitué, et dont le film ne fait que gueuler l’absence. Et le trio familial (mère/fils/substitut du père), en plus de l’attitude princière de James Caan, concourt à évoquer la Tragédie d’Hamlet de William Shakespeare. À l’issue de la fête célébrant l’anniversaire de ses 80 ans, il cite ironiquement (?) le grand dramaturge anglais. D’autre part, la présence de ce patriarche bien encombrant relève, via le canevas urbain connotant les ficelles du film policier (tout en en étant pas un), de la réelle part d’ombre du film. Ses apparitions pourraient se compter autant que celles de John Huston dans Chinatown (réalisé la même année) de Roman Polanski et Winter Kills (1979) de William Richert ou encore Stephen Elliott dans Cutter’s Way (1981) d’Ivan Passer, toutes des figures paternelles critiquables, pour ne pas dire criminelles. Son influence est castratrice, certainement mafieuse (ce que sous-tend son parcours pour en être arrivé là), et son aisance financière relève d’un capital hégémonique insatiable. Bref, tout mène à lui. La figure du grand-père de The Gambler est tout aussi problématique que celles des Carter Page I et II dans The Walker (2007) de Paul Schrader à laquelle l’escort boy Carter Page III (Woody Harrelson) va devoir se confronter, puis survivre à Washington sans jamais céder à l’emprise corruptrice, certes posthume, mais toujours en vigueur et célébrée de ces pères ; répondre à un meurtre dont il est innocent tout en protégeant son amie impliquée, lui éviter un scandale destructeur, et même à ses dépens. En effet, plus il la protégera et plus il sera incriminé, mais Carter III ne lâchera rien.

« Tu dis que je m’abaisse, mais mon père, lui… Il s’abaissait encore plus. Carter Page II. Le légendaire Car Page. Le Watergate a été son moment de gloire. Chaque jour, on me dit : » Votre père était un grand homme. » Je souris et je réponds : » Oui, en effet. » En quittant le Congrès, il était 20 fois plus riche qu’en y entrant. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que c’était un escroc et un imposteur. Et il avait profondément honte de moi. » (Woody Harrelson dans The Walker de Paul Schrader)

La séquence inaugurale de ce film de Schrader est une partie de cartes, moins innocente qu’elle en a l’air. Rétrospectivement, on comprend que ce qui se joue-là est un règlement de comptes à venir où le mondain Carter Page III ne participera plus aux cancans de femmes mûres (et mises sur le bas côté par leur mari), mais en fera l’objet ! Jusqu’ici, il récoltait et racontait les scandales. L’enjeu du film, c’est qu’il ne perde jamais son flegme, son calme, et finalement une certaine intégrité morale qui l’habitait jusqu’ici et qu’incarnerait sa profonde affection pour l’une de ces femmes qu’il accompagne, tout en ne cédant pas à l’image vampirique et castratrice de son père auquel tout le monde veut le voir ressembler. The Walker dépeint une société où les beaux costumes peuvent être comparés à des cottes de mailles, où les réceptions sont des moments où l’on fraye avec son ennemi et où sortir, c’est se préparer à un rituel digne de l’apparat des samouraïs avant un combat qui pourrait leur être fatal. Carter III et Axel ne correspondent pourtant pas à l’imaginaire tant convoqué du héros. Ils sont frustrants, et bottent constamment en touche les situations attendues qu’il rencontrent. Ils sont imprévisibles sur l’échiquier narratif et conventionnel du cinéma américain. Pourtant, ils participent à une lutte acharnée contre toute représentation classique hollywoodienne voulant à nouveau défendre des mythes fondateurs mensongers, ou du moins erronés que cristallise la figure contrefaite de Buffalo Bill. Dans le cinéma américain, tout personnage se battant contre une image vampirique ne lui correspondant pas mérite notre empathie, voire notre indulgence, et chaque marque sur leurs corps n’est autre qu’une preuve tangible de vouloir s’en exempter.

« Tenez, moi qui vous parle, si j’avais pu choisir mon père, je ne serais pas né. » (Albert Camus, Caligula)

Pour expliciter le double tiraillement qu’on éprouve face à la figure de The Gambler, baladons-nous dans certains films de leurs auteurs afin d’y déceler, peut-être, des pistes complémentaires et probantes à notre analyse présente : le scénariste James Toback, puis Karel Reisz. D’un côté, le scénariste James Toback à qui l’on devra Fingers (1977). Harvey Keitel y interprètera un musicien paumé aux accès de violence que seul son poste de radio pourra canaliser (comme les tables de jeu avec James Caan). Il est déchiré entre un père mafieux, n’hésitant pas à l’exposer à des situations dangereuses pour que son rejeton récupère son dû, et une mère internée dans une institution psychiatrique.

De l’autre côté, un réalisateur confirmé, et toujours préoccupé par la violence entre classes sociales, qu’il s’agisse du film phare du « free cinema » Samedi soir, dimanche matin (1960) ou de son thriller Night Must fall (1964). Dans ce dernier, Albert Finney interprète Danny, une sorte de gigolo parvenu qui, pour survivre, se prostitue littéralement dans une maisonnée où il s’introduit comme aide en tout genre pour satisfaire la propriétaire. Danny va venir singer une ascension sociale idéale ; déjouer les attentes de ses supérieurs en surpassant son statut d’homme à tout faire et tenter de se rendre indispensable jusqu’à s’immiscer dans la vie sexuelle et familiale de la demeure… Danny est une caricature sociale, l’image déformante et stéréotypée de la vision morale qu’a la classe moyenne anglaise sur la classe provinciale ou ouvrière subalterne. Il est le miroir déformé que la classe sociale supérieure lui tend.

Pour son deuxième film américain, Les Guerriers de l’enfer (Who’ll stop the rain, 1978), Reisz dépeindra, avec Ray Hicks (Nick Nolte), un personnage obsessionnel, mais sublime qui ferait sien certains axiomes nietzschéens auquel Reisz semble adhérer dans son final lyrique (« Ne recule pas mec. Ce n’est pas bon de reculer »), et dont nous verrons peut-être certains résidus chez Axel (3). Ray Hicks est un ancien marine qui va jouer les pigeons convoyeurs d’héroïne du Vietnam aux États-Unis pour un ami, vétéran comme lui, et qui fera tout pour survivre avec la compagne de ce dernier face à une Amérique vorace et prête à tout pour détruire ses enfants.

« Nous excusons presque toujours ce que nous comprenons. » (Michel Lermontov, Un héros de notre temps).

« Être grand, c’est être incompris » (Elvis Presley)

Gardons-nous bien de juger ce personnage d’Axel qui éprouve son royaume pour nous en démont(r)er toutes les contradictions morales. Et d’une toute autre manière que la démonstration cynique du commissaire de police italien dans Enquête d’un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri, réalisé quatre ans plus tôt. Car encore une fois, Axel échappe à la satire. Son parcours est pourtant révélateur, voire indirectement critique, dans cette volonté tenace de chercher à se perdre pour peut-être finalement nous aider, nous, à mieux nous y retrouver !

« L’histoire d’une âme humaine, même de l’âme la plus insignifiante, est probablement plus intéressante et plus instructive que l’histoire de tout un peuple, surtout lorsqu’elle est la suite d’observations effectuées sur soi-même par un esprit mûr, et n’est pas écrite avec le désir vaniteux de provoquer l’intérêt ou l’étonnement. » (Michel Lermontov, Un héros de notre temps).

Derek Woolfenden (paru dans un fanzine en mars 2021 sous le pseudonyme de Chaney Grissom)

(1) On pourrait prêter ces mots de Petchorine à Axel : « Nous nous comprîmes très vite et devînmes camarades, car je ne suis pas capable d’amitié. De deux amis, l’un est toujours l’esclave de l’autre, bien que souvent aucun des deux n’en convienne. » (Michel Lermontov, Un héros de notre temps).

(2) « Devant l’appareil enregistreur, l’interprète sait qu’en dernier ressort c’est au public qu’il a affaire : au public des acheteurs qui forment le marché. » (Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique)

(3) « L’adrénaline, ça nettoie le sang. Mais fais en sorte que je sois bien traité. L’autodéfense est un art que je cultive. (…). Dans le danger, ce qui compte, c’est d’aller de l’avant. (…). Quand l’homme s’y habitue, le danger devient une partie de lui. Il se familiarise avec le diable. » (Nick Nolte à Michael Moriarty, puis à Tuesday Weld dans Who’ll stop the rain de Karel Reisz)